大阪府立大学と京都大学は6月27日、これまで実現が難しいとされてきた超小型のラマンシリコンレーザを開発したと発表した。

成果は、大阪府立大学 21世紀科学研究機構 髙橋和テニュアトラック講師、京都大学 工学研究科 野田進教授らによるもの。詳細は英国科学誌「Nature」に掲載された。

シリコンは電子を制御するのに便利だが、結晶構造などから発光には適さない材料であり、現在、一般的に利用されている半導体レーザと比べると、発光の度合いは1/10000ほどで、レーザとして利用することは困難と考えられてきたが、もしシリコンを用いてレーザ発振を実現できれば、電子制御と光制御が可能となるため、応用範囲が大幅に広がることから、世界中で研究が進められてきた。

実現された際の応用例としては、シリコンチップ(いわゆるCPU)への適用による電気配線の代替がある。これにより、プロセスの微細化によって生じてきた配線によって消費される電力の割合の増加(一般的なCPUで半分以上、場合によっては80%)を低減させることが可能になるほか、同じシリコンのダイ上に化合物などを持ち込む必要がなくなるため、複雑なプロセスを用いずにそうしたメリットを得ることが可能になることが期待されている。

これまで、レーザ光を発生させる半導体レーザには、シリコンに比べて高価なIn、Ga、Alなどを用いた化合物半導体が用いられてきたが、近年、ラマン効果を用いた発光方法を用いることで、シリコンレーザを作ろうという動きが登場。2005年にIntelがラマンシリコンレーザの室温連続発振を報告しているが、エネルギー消費が20mW以上と大きく、素子サイズも1cm以上と大きかったことから、この小型化と省エネ化を実現することが求められていた。

今回、研究グループでは、Intelのレーザと比べて1万分の1の大きさ(10μm程度)のフォトニック結晶光共振器をレーザの光共鳴装置として用いることで、省エネルギー化を実現した。

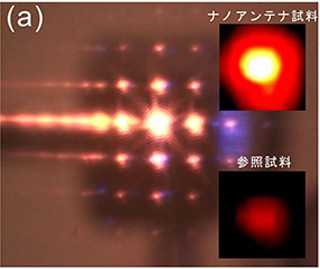

この技術を実現するために考案されたは以下の4つの技術。1つ目は、独自のフォトニック結晶共振器により、微小領域に強く光を閉じ込めたこと。通常は光共鳴装置のサイズを小さくすると、レーザ発振のための重要な性能指標であるQ値(光閉じ込めの強さを表す)が小さくなってしまうが、今回用いられたフォトニック結晶共振器は世界最高クラスの性能を持たせており、サイズを小さくしても高いQ値を保つことができることから、微小領域に強く光を閉じ込めることができたという。

|

|

|

|

図2 フォトニック結晶を用いたシリコンレーザが搭載してあるチップ。指先の光っている長方形の物体がシリコンチップで、100個以上のレーザを集積化できる |

図3 フォトニック結晶の電子顕微鏡写真。直径250nmの空気孔が、厚さ220nmの薄いシリコン膜に周期的に形成されている。穴がない部分が導波路や共振器となる。肉眼では見えないが、図2のチップには、このような穴が数十万個開けてある |

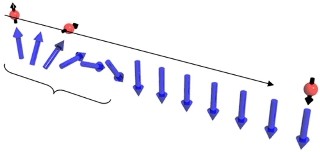

2つ目として、空間パターン(空間対称性)が悪いため、従来は不用と考えられていた光共鳴状態からの発光をレーザの駆動力として用い、ここから発生したラマン光を、世界最高クラスのQ値を実現する光共振器に閉じ込めるという技術(図4)。

|

|

|

図4 レーザの共鳴装置として用いたフォトニック結晶ナノ共振器の模式図。部分的に空気孔の間隔を広げることで、下図に示したエネルギーバンドにギャップが生まれ、光を強く閉じ込める微小空間が作られる。第2ナノ共振モードに光を注入して、ここから発生するラマン光を第1ナノ共振モードに閉じ込める |

3つ目は、光共振器を作製する方向を、応用上は不適当と考えられていた結晶方向に変更したこと(従来の方向から45度傾いた(100)方向)。これにより、2つのマイナスの特徴が打ち消しあい、逆にラマン効果を高めることが可能となった。

|

|

|

図5 作製されたレーザの電子顕微鏡写真と動作イメージ。デバイスが通常作られる水平方向((110)方向)から45度傾いた方向に作ってある((100)方向)。左上方から励起光(青色)がナノ共振器に導入され、ナノ共振器内でラマンレーザ発振(赤色)が起こる。今回作製したサンプルでは、測定の都合から、ナノ共振器で発生したラマンレーザ光の大部分は紙面垂直方向に取り出されるようにしてある |

そして4つ目は、フォトニック結晶の空気孔の直径を変えるだけで、すべての光通信波長帯で利用できるようにしたことで、これにより、光配線の大容量化が期待できるようになったという。

また、Intelのレーザの光共鳴装置ではPiN構造を必要としていたが、今回開発されたレーザは必要としないで済むため、ドーピング(不純物投入)、メタルコンタクト(電極形成)、パッシべーション膜(半導体表面にかぶせる保護膜)などのプロセスが不要であるという。

研究グループは今回の成果について、効率の悪いシリコンの発光でもエネルギー源に利用できる可能性がでてきたとしており、これにより、汎用性の高い電流注入型のレーザへの展開も期待できるようになるとする。また、安価なシリコンレーザは、環境モニタリング、生体センサなどの光源として期待できるため、こちらの分野で実用化が先に進む可能性もあるとしている。