京都大学は6月18日、強磁性ナノ細線における磁壁移動のしきい値を決める障壁が、電流と磁場でまったく異なることを見いだし、その定量評価に成功したと発表した。磁気記録デバイスの低消費電力化への寄与が期待できる成果であり、応用上の観点からも特筆すべきことだという。

同成果は、同大 化学研究所 小野輝男教授、大阪大学 小林研介教授、 東京大学 千葉大地准教授、Kim Kab-Jin助教、小山知弘助教、上田浩平氏、平松亮氏、吉村瑶子氏らによるもの。電気通信大学 仲谷栄伸教授、東北大学 大野英男教授、山ノ内路彦助教、深見俊輔博士、大阪大学 河野浩准教授、理化学研究所 多々良源チームリーダーとの共同で行われた。詳細は英国科学誌「Nature Communications」に掲載された。

HDDなどの記録装置では、磁石の向きを変えることで情報を書き込み、その向きを検知して情報が読み取られるが、記録密度が上がって情報である磁石の大きさが小さくなると、室温の熱エネルギーによって磁石の向きが変わってしまい、情報が消失するという問題が生じるため、小さな磁石でも向きが変わりにくい材料を開発する研究が行わてきた。しかし、このような向きが変わりにくい磁石の向きを変えて情報を書き込むには大きな電力が必要になることから、情報保持の安定性と低消費電力化が両立しないことが問題となっていた。

強磁性体の磁区と磁区の境界である「磁壁」が、ナノスケールの磁化のねじれ構造で、これを電流で移動させることが可能であることを2004年に研究グループが報告して以降、同現象を利用した新規メモリ素子をIBMやNECが提案している。

これらの新規メモリは、半導体メモリを凌駕する大容量性・高速性・低い消費電力を兼ね備えた廉価な不揮発性磁気メモリとして期待され、精力的な研究が行われてきたが、これらのデバイスでも情報保持の安定性と低消費電力化を両立するのは困難と考えられてきた。

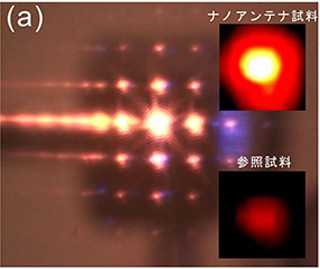

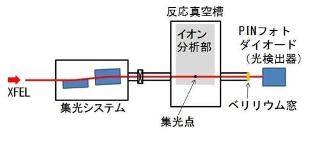

研究グループは今回、コバルトとニッケルを積層した強磁性薄膜を100nm程度の幅の細線に加工し、細線中の磁壁を電流や磁場で駆動する実験を室温で行った。具体的には、磁壁を電流や磁場で動かす時に動き出すしきい値を、それぞれ「しきい電流」、「しきい磁場」と定義。

これまでの研究から、しきい磁場は、細線エッジの凹凸や欠陥などの外因的な要因(外因性ピンニング)で決まることが知られており、その値から磁壁に対するエネルギー障壁(ピニングポテンシャル)の大きさが評価されるが、今回の研究では、しきい電流からも磁壁に対するエネルギー障壁の大きさを評価できることが示しされた。

実際にその大きさを定量的に見積もったところ、得られた磁壁に対するエネルギー障壁の大きさは、磁場の場合と電流の場合で大きく異なっており、磁場に対しては室温のエネルギーの400倍程度、電流に対しては60倍程度であることが確認されたという。研究グループでは、これらの結果について、磁壁を磁場で駆動する場合と電流で駆動する場合の2種類のエネルギー障壁があることを示すものと説明している。

また、理論的考察から、磁場に対するエネルギー障壁が情報安定性を決め、電流に対するエネルギー障壁が磁壁の移動しやすさ(消費電力)を決めるということを突き止めたとする。それらの結果から、これらのエネルギー障壁は、試料形状や材料特性で独立に制御することが可能であると考えられることから、独立した2種類の障壁を利用することで情報保持の安定性と低消費電力化の両立につながることが期待されるとするほか、室温エネルギーの60倍の障壁によって10年の記録保持が可能であることも確認されたほか、実験で得られた室温エネルギーの400倍の障壁は応用上も十分な大きさであることも確認されたとしている。