防衛医科大学校(防衛医大)、東京薬科大学、東京大学の3者は6月19日、痛風患者の発症年齢と尿酸を運ぶ輸送体の遺伝子解析から、若くして痛風を引き起こす主な要因が「ABCG2」という尿酸輸送体の特定の遺伝子変異と強く関連していることを発見し、ABCG2に遺伝子変異が認められる場合では、そうでない場合を比べた場合、平均発症年齢は最大6.5歳ほど若いことが判明したこと、ならびに20代以下における発症リスクは最大22.2倍高いことを発表した。

同成果は防衛医大の松尾洋孝 講師、中山昌喜 医官、東京薬科大学の市田公美 教授、および東京大学医学部附属病院の高田龍平 講師らによるもので、成果の詳細はネイチャー・パブリッシング・グループのオンライン総合科学雑誌「Scientific Reports」に掲載された。

激しい関節痛の発作を引き起こすことなどで知られる痛風は、血液中の尿酸値が高くなると発症し、一般的には中年以降の男性に多い病気とされてきた。近年の研究から、関節痛だけでなく、高血圧や腎臓病、心臓病、脳卒中などのリスクになることも報告されるようになってきており、日本では男性の60人に1人が発症する国民病の1つとなっている。

また、近年、20~30代で発症する患者も見られるようになってきており、その原因として、食生活などの生活習慣が関与していると考えられてきたものの、同じような生活習慣であるにもかかわらず、若くして痛風を発症する人としない人がいることなどから、遺伝因子の関与が推定されていた。

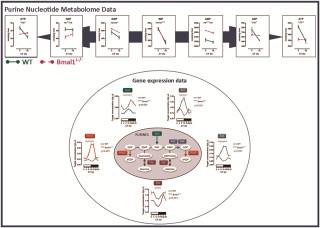

そうした背景から、研究グループはこれまでの研究にて、尿酸の排泄に働く尿酸輸送体ABCG2遺伝子が痛風・高尿酸血症の主要な原因遺伝子であることを見いだしたほか、腸管からの尿酸排泄機能の低下が、痛風の原因となる高尿酸血症をもたらすことを報告してきた。

今回の研究では、さらなる機構の解明に向け、ABCG2の遺伝子変異による尿酸排泄の機能低下が痛風の発症にどのような影響を与えるのかの検討を行ったという。

具体的には、みどりヶ丘病院(清水徹副院長)および東京慈恵会医科大学附属病院(細谷龍男教授)における705人の男性痛風患者を対象に、ABCG2の機能低下が発症年齢に与える影響を調査。

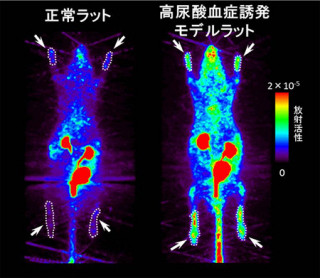

その結果、ABCG2の遺伝子変異により尿酸排泄機能が低下している群では、低下していない群に比べて、平均発症年齢は最大で6.5歳低いことが判明した。また、痛風の既往がなく血清尿酸値が正常(7mg/dL以下)である男性1887人を健常者群として、患者群と比較検討を行ったところ、ABCG2の遺伝子変異がある場合、20代以下での痛風発症のリスクを最大22.2倍高めることが判明したほか、20代以下で発症した痛風患者の約9割(88.2%)にABCG2の遺伝子変異があることが確認されたという。

また、20代以下での痛風発症のリスクは、ABCG2の機能が中程度落ちている場合(機能50%)でも15.3倍、軽度落ちている場合(機能75%)でも6.5倍高められることも確認されたほか、ABCG2の遺伝子変異は若年層のみならず、どの年代でも痛風の発症リスクを高めることが確認され、50代以降であっても最小で2.5倍発症リスクを高めることが示されたという。

なお、研究グループではABCG2の遺伝子変異の検出は比較的簡便な方法で可能であることから、今回の研究により、痛風を発症するリスクの高い人を早期に発見できるという、新たな視点からの痛風の予防の創出が期待されるようになるとしており、そうした取り組みによって高血圧や脳卒中の予防や痛風による生活の質(Quality of Life:QOL)の低下を防ぐことで、将来的な医療費の削減に結びつくことも期待できるようになるとコメントしている。