大阪大学(阪大)は5月24日、獲得免疫系の中心であるT細胞においてタンパク質「Regnase(Regulatory RNase)-1」を特異的に欠損させたマウスの作成に成功し、Regnase-1がT細胞の活性化の調節に重要な因子であること、さらにT細胞におけるRegnase-1が自己免疫疾患発症に関与していることも証明したと発表した。

成果は、阪大 免疫学フロンティア研究センターの植畑拓也研究員、同・拠点長の審良静男 教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間5月23日付けで「Cell」オンライン版に掲載された。

ヒトの自己免疫疾患やその発症メカニズムは多種多様で今もって不明な点も多いが、「免疫の司令塔」とも呼ばれるT細胞が重要な役割を果たしていることは間違いない。一般的に体内における自己の組織を認識する「自己応答性T細胞」が異常な活性化および「自己抗体産生」を誘導することがその主因とされる。しかし、肝心のそのT細胞の活性化がなぜ引き起こされるのかについては、未だ不明な点が多い状況だ。

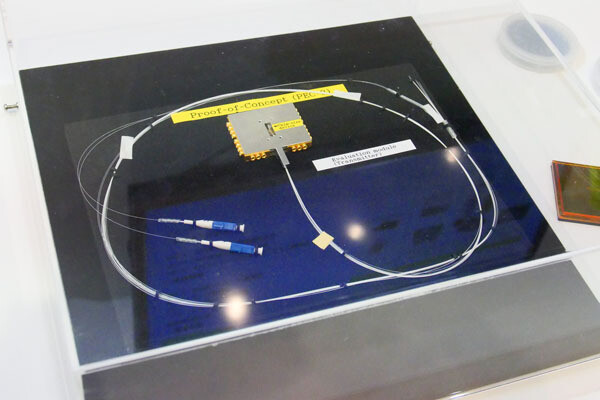

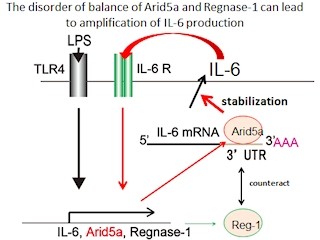

自然免疫担当細胞によって認識された病原体や自己組織は獲得免疫担当細胞、すなわちT細胞およびB細胞に抗原が提示され、抗原特異的な免疫反応を引き起こす。これまでに研究チームは免疫細胞の1種である「マクロファージ」において、「Toll like receptor刺激」によって誘導される因子としてRegnase-1を同定し(画像1)、これがRNAを分解するヌクレアーゼであることを発見している。

研究チームが独自に作製したRegnase-1欠損マウスは血中に自己抗体が認められ、マクロファージをはじめT細胞やB細胞にも異常な活性化が認められていたが、その病態メカニズムは明らかではなかった。

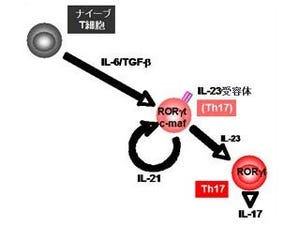

研究チームはRegnase-1欠損(Reg1KO)マウスに認められる自己免疫疾患が、どの細胞種によって引き起こされるのかを調べるため、T細胞特異的Regnase-1欠損(T-Reg1KO)マウスを作製。このマウスは著明な脾腫(画像2)およびリンパ節腫大を認め、17週齢までにほとんどが死亡に至った。血液中の「免疫グロブリン値」は高値であり、ヒトの自己免疫疾患にも認められる抗核抗体も陽性であった。

さらに脾臓細胞を用いてFACS解析が行われ、T細胞はほぼすべて「CD62loCD44hiエフェクターT細胞」となっており(画像3)、さらに多くのB細胞は抗体産生を司る形質細胞に分化していたのである。また、このRegnase-1欠損T細胞は野生型と比較して刺激依存的にIFN-γ、IL-4、IL-17といったサイトカインを多く産生した。これらの結果はReg1KOマウスに観察される結果と矛盾しないことから、Regnase-1欠損によって観察された病態はT細胞によって引き起こされることが示されたのである。

次に研究チームは、マウス個体内でRegnase-1欠損T細胞がどのように病態に寄与するのかについて検討を実施。まず、T-Reg1KOマウスではほとんどのT細胞がすでにエフェクターT細胞となっているため、免疫の実験手法としてこれまで用いられてきた「OT-IIトランスジェニックマウス」(「トリ卵白アルブミン(OVA)」に対する「T cell receptor」を発現する)と交配させた。

このOT-II遺伝子を有するT-Reg1KOマウスでは、OVAテトラマーを持つ「CD4T細胞」の多くが「ナイーブT細胞」として存在していることが判明(画像4)。そこでナイーブCD4T細胞のみを単離し、野生型マウスへ移入した後、OVAによる免疫が行われた。その結果、移入マウス内においてコントロールと比較し、T-Reg1KOマウス由来のナイーブT細胞は3~6倍に増殖していることがわかったのである(画像4)。

またこの移入マウスから脾臓細胞を単離しOVAペプチドで刺激すると、KOを移入した側では著明な細胞増殖を呈し、さらに「IFN-γ」、「IL-4」、「IL-17」などのサイトカインを多く産生することが判明。これらの結果より、Regnase-1欠損T細胞抗原刺激依存的に異常な応答を示すことがわかったというわけだ。自己抗原に対しても、このRegnase-1欠損T細胞は異常応答を示す可能性があると考えられるという。従って、Regnase-1はT細胞に対して抑制的に機能しており、さらに自己免疫疾患発症にとって重要であることが確認された形だ。

研究チームは、これまでにRegnase-1が制御しているmRNAとしてIL-6やIL-12p40などの炎症性サイトカインを同定したが、これらサイトカインをコードする遺伝子を欠損しても、Regnase-1欠損によって引き起こされる病態は改善しなかった。そこで研究チームは、T細胞における新規Regnase-1標的RNAを同定するため、網羅的遺伝子発現解析を実施したのである。

Regnase-1欠損CD4T細胞では多くの活性化に関与するサイトカイン、レセプター、転写因子などを高発現しているが、これらがRegnase-1によって直接コントロールされているかどうかはこの段階では明らかではない。そこで、ルシフェラーゼ遺伝子下流に「mRNA3'UTR」を結合させ「レポーターアッセイ」を実施。結果、「c-Rel」のmRNAは3'UTRを介してRegnase-1によって直接分解されることが確認されたのである。一方、そのほかの「NF-κB」ファミリーに属する転写因子はRegnase-1による制御を受けていないことも確かめられた。

研究チームはこの転写因子c-Relに注目し、Reg1KOマウスにおいてc-Relが病態に寄与しているかどうかを調べるため、c-RelとRegnase-1のダブルノックアウト(DKO)マウスを作製。このDKOマウスの脾臓細胞中におけるCD4T細胞の活性化はReg1KOマウスと比較し減弱しており、ナイーブからエフェクターT細胞への変化も部分的ではあるが改善することがわかった。さらに、DKOマウスの脾臓における形質細胞の蓄積もまたReg1KOマウスと比較し大きく減少していたのである。このことから、c-RelはRegnase-1標的因子として病態悪化に寄与していることがわかった。

すでに述べたようにT-Reg1KOマウスは自然発症的にT細胞の活性化を引き起こすが、野生型マウスにおいて実際にRegnase-1タンパク質の量が変化し、T細胞の活性化に寄与しているのかどうかは不明である。そこで研究チームは続いて、T細胞においてRegnase-1がどのように制御されているのかの検討を行った。

まず野生型マウスよりCD4T細胞を単離した後、「in vitro」(イン・ビトロ:実験条件が人為的に制御下に置かれた環境であるという意味)において、「抗CD3/CD28抗体」あるいは「PMA/Ionomycin」で刺激し、Regnase-1のタンパク質レベルを調査。すると、刺激前ではRegnase-1はすで発現しており、刺激後そのタンパクレベルは減少した(画像5)。このことからRegnase-1は恒常的に発現しており、TCR刺激依存的に減少することがわかったのである。

次に、研究チームはこの刺激依存的なRegnase-1タンパク質レベル減少のメカニズムについて検討を実施。従来、TCRシグナルにおいて重要な要素とされている「Malt1」は「カスパーゼ様」のドメインを有しており、実際にいくつかの分子を標的とし切断することによって、T細胞の活性化に寄与することが知られている。

研究チームはこのMalt1に着目し、このパラカスパーゼ特異的なインヒビターを用いて、刺激後のRegnase-1タンパクの変化を調べた。その結果、T細胞で認められたRegnase-1タンパク質レベルの減少はインヒビター存在下では抑制されることがわかったのである。

さらに、Malt1ノックアウトマウス由来のT細胞ではこのRegnase-1タンパク質レベルの減少はまったく起こらなかった(画像6)。これらの結果よりRegnase-1はMalt1によって制御されていることがわかったというわけだ。また、実際にOT-IIマウスにOVAを用いて免疫した場合においても、T細胞内のRegnase-1タンパクレベルは減少していたことから、この現象はin vivo(イン・ビボ:生体内などの、人為的にコントロールされていない条件の意味)においても再現されることがわかった。以上より、Regnase-1はT細胞において刺激依存的にそのタンパク量を変化させることでT細胞の活性化に寄与していることがわかったというわけだ。

|

|

|

|

画像5(左):野生型マウス由来CD4T細胞をMalt1inhibitor(zVRPR-fmk)存在下で刺激。画像6(右):野生型あるいはMalt1欠損マウス由来CD4T細胞をPMA/Ionomycinで刺激。それぞれ、Regnase-1(Reg1)タンパク質の変化を示した。矢印はReg1タンパクの断片を示している |

|

今回の研究において研究チームは、Regnase-1がT細胞において活性化を制御する重要な因子であることを示した。当初、Regnase-1はマクロファージにおいてLPS刺激によって誘導される因子として同定されたが、T細胞ではRegnase-1欠損によりまるで抗原刺激を受けたような強い活性化を引き起こす点で興味深いという。

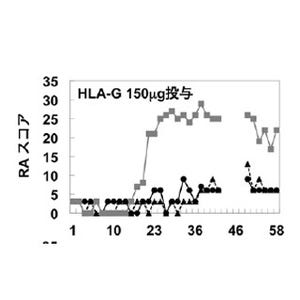

さらに、このような活性化T細胞は自己反応性B細胞をも活性化し、自己抗体産生を引き起こすことから、Regnase-1は末梢での自己寛容を制御しているといえる。一方で、T細胞は抗原刺激を受けることでRegnase-1の発現量を厳密にコントロールしており、一過性にRegnase-1の発現量を減らすことで免疫応答を容易にしているが明らかとなった(画像7)。

刺激後におけるRegnase-1の発現変化はマクロファージにおいても認められるが、T細胞の場合、これまでNF-κB活性化に必須とされていたMalt1がRegnase-1を切断することにより、標的RNAの安定性を制御する点は革新的だとする。以上から、Regnase-1は自然免疫系だけでなく獲得免疫系においても免疫活性化を調節する重要な役割を担っていることが明らかとなった形だ。

Regnase-1はリンパ球に多く発現することが知られているが、CD4陽性T細胞の中でも抑制性T細胞やCD8陽性である細胞障害性キラーT細胞なども疾患に関与していることが予想されるという。このような細胞は自己免疫疾患やウイルス感染、がん免疫との関わりが深いことから、今後このような細胞種においてRegnase-1の機能を明らかにすることは重要であるとした。

一方、ヒトにおけるRegnase-1のデータは現在のところ乏しいが、関節リウマチ患者由来の滑膜細胞におけるRegnase-1はIL-6mRNA発現を制御しているという報告があり、研究チームが得ているデータと合致するという。また心筋細胞特異的にRegnase-1を発現させたマウスでは敗血症による心筋の炎症、さらに心機能低下を緩和することができると報告されている。

また、T細胞におけるRegnase-1の発現量は細胞活性化に大きく影響を与えることから、疾患に関連する抗原特異的なT細胞のみを活性化させることで免疫機能をコントロールできる可能性があるという。今後、ヒトにおける疾患とRegnase-1がどのように関わっているか明らかにすることは意義深いとした。