東京都医学総合研究所(東京都医学研)は5月24日、昭和大学、東京大学、京都大学との共同研究により、体に優しい脂質成分を免疫器官で働かせて炎症にブレーキをかける酵素を同定したと発表した。

成果は、東京都医学研村上誠参事研究員、同・山本圭研究員、同・三木寿美研究員、昭和大の原俊太郎教授、東大の有田誠准教授、京大の椛島健治准教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間5月20日付けで米国科学雑誌「Journal of Experimental Medicine」オンライン版に掲載された。

魚油に豊富に含まれる脂肪酸の1種「ドコサヘキサエン酸(DHA)」が健康を促進するメカニズムの1つに、DHAから「抗炎症性脂質メディエータ」と呼ばれる生理活性脂質の一群が生合成されることがある。この脂質の特徴は、1度起こった炎症反応にブレーキをかけて元の正常状態に戻す活性があるという点だ。

ヒトの体内においてDHAは、主に細胞膜の主要成分であるリン脂質に取り込まれた形で蓄えられている。DHAが抗炎症性脂質メディエータに変換されるためには、リン脂質からDHAが酵素的に遊離される必要があるが、この反応を担う酵素の分子的実体はこれまで不明だった。

ただしその候補は挙げられており、それがリン脂質から脂肪酸を遊離する酵素活性を持つ「ホスホリパーゼA2(PLA2)」分子群だ。しかも同分子群は、ヒトの体内において30種類以上の「アイソザイム(同一の反応を触媒する類縁の酵素)」が存在する。

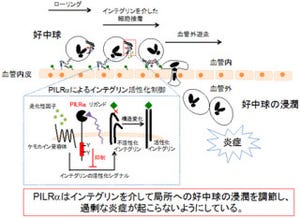

今回、PLA2アイソザイムの1つである「PLA2G2D遺伝子」をなくしたマウスに「接触性皮膚炎(4型アレルギー)」を起こしたところ、本来なら炎症の後期に起こるはずである回復が遅れ、炎症反応が持続することが見出された。PLA2G2Dは異物に対する免疫応答が活発に起こる場であるリンパ器官(リンパ節や脾臓)に分布しており、中でも、抗原提示細胞として機能する免疫細胞の1種「樹状細胞」でよく働いていることが確かめられたのである。

通常、樹状細胞は外界からの異物の刺激を受けてから活性化するが、PLA2G2D遺伝子がないマウスの樹状細胞は、刺激がない状態からすでに活性化状態にあり、その結果Tリンパ球が活性化し、炎症を促進する「サイトカイン」(免疫応答において細胞間情報伝達を担う可溶性タンパク質)が増加していたのである。

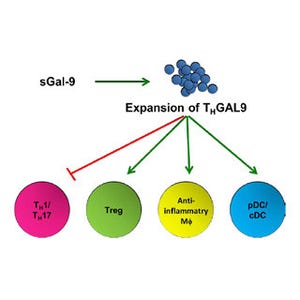

「リピドミクス」と呼ばれる手法(ゲノミクス(遺伝子)、プロテオミクス(タンパク質)、グライコミクス(糖)に対応する、脂質を対象とした網羅的解析)で脂質の分析が行われた結果、PLA2G2D遺伝子をなくしたマウスではリンパ節の膜リン脂質からのDHAの遊離が著しく減少し、その結果、DHA由来の抗炎症性脂質メディエータの1つである「リゾルビンD1」が減少するため、免疫反応が過剰に進行することがわかった。つまり、PLA2G2Dは、免疫反応にブレーキをかけるために、膜リン脂質からDHAを作りだす酵素であることが判明したというわけだ。

DHAの抗炎症作用は、接触性皮膚炎のようなアレルギー反応だけでなく、多くの炎症、免疫疾患や動脈硬化、肥満などにおいても見られる。従って、PLA2G2Dによる炎症のブレーキは多くの炎症性、代謝性疾患でも起こっているものと予想され、将来的にはPLA2G2Dを標的としたバイオ医薬品の開発研究へと発展する可能性があると研究グループはコメントしている。