東京大学は5月20日、北海道大学(北大)との共同研究により、動物体内のpH(ピーエイチ/ペーハー)環境変化を、人工的に作り出したホタルの光の明滅の変化としてとらえ、長時間モニターする方法を開発したと発表した。

成果は、東大大学院 理学系研究科化学専攻の小澤岳昌 教授、同・服部満 特任研究員、北大大学院 保健科学研究院の尾崎倫孝教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、5月20日付けで米国科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

細胞の中にあるタンパク質は、その周囲の環境によって働きが大きく変化する。このような環境条件の重要なポイントの1つとして挙げられるのが、アルカリ性か酸性かを示すpHだ。pHは、その値が大きければアルカリ性が強くなり、pH値が小さければ酸性が強くなる。pH値が7だと中性で、水などはおおよそその前後だ。

細胞はタンパク質が効率よく働けるようにpHを自ら制御しており、内部のpHをおよそ7.2、中性よりほんのわずかだがアルカリ寄りに保っている。また、不必要になったタンパク質を分解するために酸を利用することから、pHが低い(酸性が高い)場所も区分けして持つ。

ちなみに細胞は、異常な環境に置かれることで正常なpH値を保てなくなることが知られている。例えば、酸素が欠乏している状態ではpHが減少(酸性化)するし、ウイルスなどに感染した場合でもpHは大きく乱れてしまう。また、ガン化した細胞には不要なタンパク質が蓄積しているが、これはpHによるタンパク質のコントロールに異常を来していることが理由の1つと考えられるという。

従って、細胞のpHをモニターすることは、細胞のコンディションを判断するのに有効であり、pHはさまざまな疾患や障害において、異常な細胞を見分けるための共通したマーカーとなるというわけだ。そのため、個々の細胞でのpH変化のみならず、もっと大きな細胞集団、例えば身体の組織、臓器、または炎症部位や腫瘍などのpHを測る技術が求められているのである。

細胞の中のpHを測定するためには、細胞を壊さずに生きたまま測る、最近では「ライブイメージング」といわれたりする系統の技術が必要だ。古くから用いられている方法では、蛍光性のある標識物質(蛍光プローブ)を細胞の中に浸透させた状態で外から光を当て、放出された蛍光の波長からpHを計算するという方法が採られていた。

しかしこの方法を生きた動物個体に用いると、細胞自身が光ってしまうため正確な値を測るのは困難という問題があった。また、長時間光を当て続けるのは細胞にとって大きなダメージとなってしまう問題もある。従って、生きた動物個体で、その固体や細胞にダメージを与えることなく、長時間安定してpHをモニタリングできる技術の開発が求められているというわけだ。

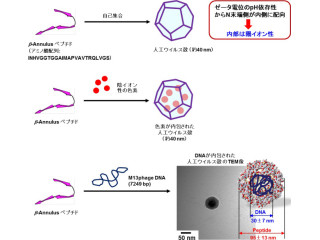

そこで研究チームは今回、まず従来の蛍光性のプローブではなく、生物発光を利用したプローブを新たに開発することからスタートした。生物発光はホタルの光に代表され、蛍光プローブとは異なって外から光を当てなくても自ら光る化学反応だ。

今回は、ホタルの光を生み出す基となっている発光タンパク質「ルシフェラーゼ」と共に、イネ科の植物が持つ「LOV2」というタンパク質が使われた。ルシフェラーゼは、生物内に存在する発光化学物質と反応することで、発光が生じるという機能を持つ。調べたい遺伝子の中にルシフェラーゼ遺伝子を組み込むことで、その遺伝子からどれくらいタンパク質が作られているかを発光の強さから調べられるといった使い方が研究において可能である。

またLOV2は、「白イヌナズナ」や「カラスムギ」など、イネ科の植物が持つ光受容タンパク質「フォトトロピン」の一部分の名称だ。青色の光を吸収することで構造が変化し、その構造変化によって、植物が光の方向へ曲がる現象や、葉の気孔の開閉などが引き起こされる。ちなみに青い光を当てるのを止めると、元の構造に戻る性質がある。

この2つをどのように使ったのかというと、まずはルシフェラーゼを2つに分割し、それぞれをLOV2の両端に繋げた形だ。この融合タンパク質は、通常通りルシフェラーゼの発光を観察できるが、青い光を当てると一時的に発光が弱まり、しばらくするとまた元の強さに回復することが(画像1)。そうした特徴から、この新しい発光プローブは「PI-Luc(Photo-Inactivatable Luciferase)」と命名された。PI-Lucの発光は照射する光によって自在にコントロールすることができるため、PI-Lucを持った細胞集団を使って文字を書くことも可能だという(画像2)。

このPI-Lucに青色光を当てた後の発光の回復時間を計測すると、酸性であるほど回復が遅くなることが判明(画像3~5)。つまり、発光の回復時間を測ることで周囲のpHをモニターすることができるというわけだ。

|

|

|

|

PI-Lucの発光回復時間とpHとの関係。画像3(左):それぞれのpH下でPI-Lucに青色光を当てたときの発光値の回復曲線を示す。pHによって回復の時間が異なる。画像4(右):pH値毎の発光の回復時間を計算してグラフ上にプロットしたもの。pHが低いほど(酸性)回復時間が長くなる |

|

PI-Lucを実際に生きたマウス足先の皮下に導入して外から光を照射すると、やはり発光が一時的に減少し次第に回復することが確かめられた(画像6)。そしてこの回復する速度を画像に変換することで、生きたマウス体内でのpH環境をイメージングすることに成功したのである。このイメージング技術を用いることで、血管を止めて酸欠状態にしたマウスの足先でのpHの低下を時間経過と共にとらえることにも成功した(画像7)。

今回の研究では、生きた動物個体内でのpH環境を長時間安定してモニターすることを実現することに成功した形だ。多くの炎症や悪性腫瘍はそのマーカーとなる物質が発見・開発されておらず、PI-Lucを用いたpHの測定法は、生体内の異常を簡便に検査する技術に繋がると期待されるという。また、手術時の止血処置などで臓器が酸化ストレスを受けると障害を引き起こす場合があり、そのようなストレスからなる臓器障害のメカニズムを解析するツールとしての利用が予想されるとしている。