科学技術振興機構(JST)、国立精神・神経医療研究センター(NCNP)、生理学研究所(NIPS)の3者は5月15日、手先で器用にものを扱う運動、つまり「把握動作」の際に活動する新たな神経機構を明らかにしたと共同で発表した。

成果は、NCNP 神経研究所 モデル動物開発研究部の武井智彦室長、同・関和彦部長(元・NIPS助教)らの研究チームによるもの。研究はJST課題達成型基礎研究の一環として行われ、詳細な内容は、米国東部時間5月15日付けで米国神経科学学会誌「The Journal of Neuroscience」に掲載された。

「ものをつまむ」(把持動作)という動作は、ヒトにとって取り立て複雑な動作ではない。もちろんケガや障害などがあれば話は別だが、健常者なら誰でも普通にできる動作だろう。しかしこの動作は、ヒトやサルといった一部の高度に進化した動物しか行うことができない特殊な動作である。つまり、ヒトやサルは把持動作を行えるだけの何かを持っているということだ。

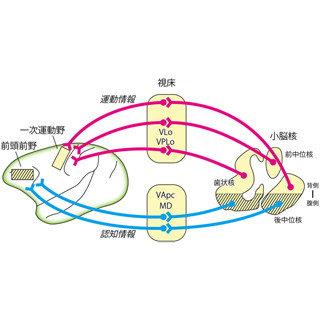

把持動作という手指の動きを制御しているのは、もちろん脳である。そしてヒトやサルがほかの動物と比較して特に発達しているところといえば、それまた脳だ。中でも、大脳皮質が大きく発達しているのは疑う余地のないところだろう。そうした状況証拠から、「把握動作は大脳皮質によって制御されている」と、これまでは考えられてきたし、そうした考えが当然とされるのは、自然の流れといえる。

しかしよくよく考えると、把持動作は大脳皮質の機能が成熟していない乳児でも行うことが可能だ。生後半年といったレベルの話ではなくて、生まれたての乳児ですら把持動作を見せる。手のひらを棒などで触れると、乳児は反射的に手を握る「把握反射」を見せることは聴いたことがある人もいるはずだ(ちょうど乳児がいるという方は、ぜひ試してみてほしい)。このことから、研究チームは、大脳皮質以外にも把握動作をコントロールしている部分がある可能性を予想したのである。

研究チームは、これまでの研究からサルの脊髄に存在する神経細胞の1種である「前運動性介在ニューロン」が把握動作に関わる筋活動を引き起こしていることを発見している。前運動性介在ニューロンは脊髄に存在し、運動ニューロンに対して興奮性もしくは抑制性の効果を及ぼすニューロンのことだ。運動出力に直結した機能を持つと考えられている。

しかし、把握動作の際にこのようなニューロンがどのように活動するのかは明らかではなかった。そのため、これらのニューロンが把握動作にどのように役立っているのかわかっていなかったのである。結果、2つの仮説が立てられ、脊髄前運動性介在ニューロンが大脳皮質からの運動司令を筋肉へと伝える際に、運動の開始時だけに活動する「P型」および運動を継続している際に活動する「T型」の活動を別々にリレーしている可能性(仮説1)と、両者を統合して筋肉に伝えている可能性があった(仮説2)。

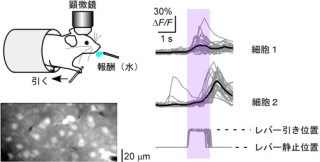

研究チームは、把握動作中のサルの脊髄から前運動介在ニューロンの活動を記録することで、これらのニューロンが把握動作時にどのように活動するのかを調べることに成功。するとこれらのニューロンには、仮説のところで述べたように、「P型」、「T型」、「P+T型」が存在することが判明した(画像2・A)。さらに、その割合を見てみると多くのニューロンがP+T型を示していることが明らかになったのである(画像2・B)。

これは、驚くべき結果だった。なぜなら、大脳皮質のニューロンでは、P型かT型のみで活動するものが大半だったからである(画像2・C)。むしろ、このようなP+T型は、手先の筋肉の活動とよく似た特徴だったため、前運動介在ニューロンは大脳皮質からの運動司令(P型やT型)を統合して、最終的な筋活動を作り出している可能性が示されたというわけだ。この結果から、脊髄介在ニューロンは大脳皮質からの情報を筋肉へと単純に「リレー」しているだけではなく、情報の統合や処理を行っていると考えられるという。

|

|

|

|

把握動作中の前運動性介在ニューロンの活動パターン。画像2(左):前運動性介在ニューロンには、P型、T型およびP+T型が存在することが明らかとなった。画像3・左:P+T型を示すニューロンの割合が、P型、T型に比べて大きいことがわかった。画像3・右:一方、大脳皮質ではP+Tの割合がより少ないことが知られていた |

|

研究チームによれば、今後は、このような神経機構を積極的に利用したリハビリテーション法の開発などへ研究が進展する可能性があるとした。例えば脊髄損傷を患った場合、大脳皮質から脊髄への連絡経路が絶たれることにより手足のまひが生じてしまう。このような四肢まひの患者に「取り戻したい機能」についてアンケート調査した結果、その第1位に挙げられたのが「手の運動機能」だったという報告がある。それにも関わらず、従来は大脳皮質が手の運動に関わる処理をすべて行っていると考えられていたため、脊髄損傷後に手先の運動を再建することは難しいと考えられてきたというわけだ。

しかし、今回の研究によって脊髄内の神経機構が運動に必要な情報処理を行っていると考えられ、受傷直後はこの脊髄内神経機構は正常である可能性がある。そのため、この残された神経機構を外部刺激や感覚刺激によって有効に活性化させることで、より効果的かつ生体に近い形で手先の運動の再建ができるようになる可能性があるというのだ。今回の成果は、今後の新たな治療法開発へとつながると期待されると、研究チームはコメントしている。