分子科学研究所(IMS)は、シリコン太陽電池と同様の、不純物の微量添加(ドーピング)のみによって有機太陽電池を作製することに成功したと発表した。

同成果は、同所 平本昌宏教授、総合研究大学院大学 物理科学研究科博士課程学生 石山仁大氏らによるもの。詳細は、欧州の有機エレクトロニクス専門の科学誌「Organic Electronics」のオンライン版に掲載された。

有機太陽電池は、低コスト、軽量、フレキシブル、カラフルといった特徴がある。屋根、壁、窓、自動車、ありとあらゆる場所に簡単に印刷・貼り付け・ラッピング・塗布して、身近な社会全体に普及することが期待されており、実際に2013年の夏には有機太陽電池シートのサンプル出荷が予定されているなど、商品化が間近に迫ってきている。

そうした商用的な期待が高まる一方で、シリコン無機太陽電池では、微量の不純物添加(ドーピング)によるセル設計製作がスタンダードとなっているが、有機太陽電池は、そのようなセル設計ができない状態が続いていた。

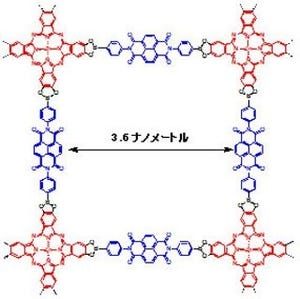

この弱点を克服するために、研究グループは、これまでの研究から、代表的な有機半導体のフラーレン(C60)とフタロシアニン(H2Pc)のドーピング技術を開発し、ドーピングによるpn制御がすべての有機半導体で可能なことを示してきたほか、有機太陽電池の核心部分となる、2つの有機半導体を混合した共蒸着膜をp型、絶縁体(i)型、n型と自由にコントロールすることにも成功しており、有機共蒸着膜の中に、シリコン太陽電池と同じ、pn接合やpin接合を作製して、セル設計を行う可能性を示してきた。

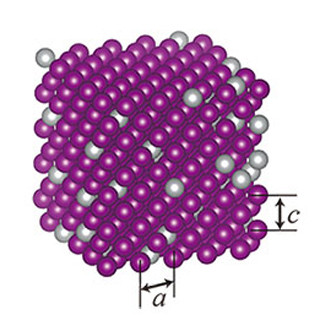

今回、研究グループは、フラーレン分子(C60)とセキシチオフェン(6T)の共蒸着膜中に、ドーピングのみで、2つの太陽電池を連結したタンデム型有機太陽電池を作り込むことに成功した。共蒸着膜は、有機太陽電池に必ず用いられる工程で、今回の成果は、2つの有機半導体を混合した共蒸着膜を1つの有機半導体としてみなしてドーピングするという、これまで例のないアイデアに基づいて有機太陽電池を作製したものとなる。また、他の有機半導体を組み合わせた共蒸着膜中にも、この新しいタイプのセルが作り込めることも確認したという。

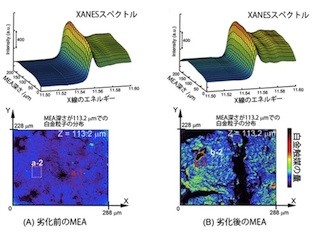

図1は、今回作製されたセルの構造。1つのセルは、p+in+構造を持つ(ここで、p+はMoO3を高濃度(5万ppm)ドーピングした層、iはドーピングのない絶縁層、n+はCs2CO3を高濃度(5万ppm)ドーピングした層を意味している)。フロントセルとバックセルの2つのセルは、n+p+オーミック中間層で接続されている。n+p+層は、ドーピングを高濃度で行うことで、電子のトンネリングを利用して2つのセルを電気的に接続(オーミック接続)することができる。この技術も今回初めて開発されたものだという。なお、ドーピングは、2つの有機半導体とドーパントの3つを同時に蒸着する3元蒸着法により行い、PC制御によって、ドーパント濃度をppm(100万分の1)の極微量の精密さで制御したとする。

図3は、2つの太陽電池を連結したタンデムセルと、1つの太陽電池のみのシングルセルの性能を比較したもの。横軸が電圧で、縦軸が太陽光によって発生した電流を表している。タンデムセルではシングルセルに比べて、得られる電圧が2倍の1.7Vに達しており、新タイプのセルにもかかわらず、2.4%の効率が得られていることが分かる。これは、ドーピングのみで、同一の均一な共蒸着膜中に、シングルセル、タンデムセルを直接作り込んだ世界初の例であり、フラーレンC60の単独膜についても、同じ方法でシングル、タンデムセルを作製できることも確認しているという。

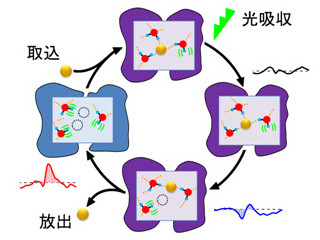

さらに、このセル全体のエネルギー構造を、ケルビン振動容量法により直接マッピングすることにも成功したという。タンデムセルでは、フロントセルとバックセル両方で太陽光が吸収され、それぞれ光電流と光電圧を発生させ、2つのセルの中間にあるオーミックトンネル接合で、トンネリングによってセルを電気的に連結し、2倍の光電圧を得るが、こうしたエネルギー構造をドーピングのみによって自在に制御し、マッピングすることも今回の成果によりできるようになったという。

なお、研究グループは今回の成果について、ドーピングのみで作られるシリコン太陽電池のレベルに、有機太陽電池がようやく肩を並べたことを意味するとしており、今後、さまざまな有機半導体を組み合わせた共蒸着膜へ、今回の方法を適用していくことで、高効率化につながることが期待されるとしており、将来的には実用化レベルである10-15%の効率を目指していきたいとしている。