岡山大学は4月25日、モデル植物のシロイヌナズナにおいて、植物ではまったく新しいベクターとなる「人工染色体(PAC)」の創出に成功したと発表した。

成果は、岡山大 資源植物科学研究所の村田稔教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、4月5日付けで英国学術雑誌「The Plant Journal」オンライン版に掲載済みだ。

動植物など「真核生物」の染色体は通常、線状の連続した二本鎖DNAから形成されている。その中に含まれるのが、染色体の機能を司る「セントロメア」、「テロメア」、「複製起点」という3つの要素だ。

セントロメアとは、染色体の2本の染色分体が交差(接合)している部分のことである。テロメアは染色体の末端部分にあり、細胞(DNA)が分裂を繰り返す度に短くなっていくことから、「細胞の寿命を示す回数券」などと例えられる構造だ(短くならないようにすれば、少なくとも細胞は寿命から解放されると考えられている)。そして複製起点とは、文字通りDNAの複製を開始するDNA上の特殊な部分である。

これらの機能要素を人工的に連結して細胞に導入すると、新たな染色体が人工的に創出されることが、1983年にMurrayとSzostakによって酵母で初めて実証された(画像2)。その後、動物培養細胞でも同様に人工染色体が創出できることがわかり、現在では遺伝子治療への応用が期待されている。しかし、植物では堅い細胞壁の存在により、長いDNAを細胞内に導入することが難しく、これまでPACの創出については、再現性のある成功例がなかったのである。

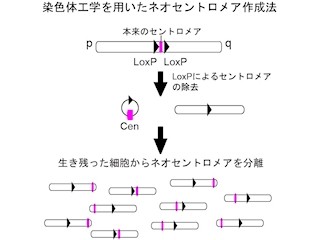

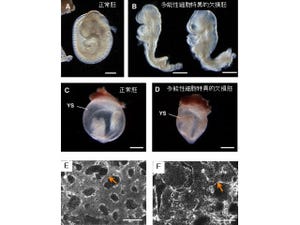

そこで研究チームは今回、シロイヌナズナの染色体を操作する「トップダウン法」を用いることにし、PACの創出に成功した(画像3)。この人工染色体「AtARC1」は環状であることと、小型(2.85Mbp)であることが特徴だ(画像4)。

しかしAtARC1はテロメアを持たず、組換えにより「二動原体化」(細胞分裂時に染色体に「動原体微小管」が結合する「動原体結合部位」を2カ所に持ってしまうこと)しやすいことから、細胞分裂時に不安定になるとされてきた。ところが、今回創出したAtARC1は細胞分裂中でも安定しており、次代へも40%以上伝達されたのである。

またAtARC1の中には、34塩基対からなる特異的配列「LoxP」が存在するため、この配列をターゲットとする遺伝子導入を行える点も特徴だ。AtARC1には、起源した染色体に由来する150ほどの遺伝子が座乗しているが、AtARC1を保持する植物には、大きな異常は見られていない。

なお、今回確立された植物人工染色体の創出技術は、ほかの植物種にも応用できるため、将来新しい作物の開発にも役立つと考えられるという。研究チームは現在、同様の技術を応用し、イネ人工染色体の創出を目指しているとした。