北海道大学(北大)は5月1日、釣り人の間で語り継がれてきた「大雨で河川が増水すると、渓流魚は細い支流に逃げ込む」という逸話が事実であることが確認されたと発表した。

成果は、北大創成研究機構の小泉逸郎 特任助教らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、5月1日付けで日本動物学会の英文学術誌「Zoological Science」に掲載された。

生態系は動的なシステムであり、普段は好適な生息地でも攪乱時には不適になったりする。特に、河川は大雨などにより短時間で環境が大きく変化するのは誰もが知るところだ。このような場合、魚類などは一時的にできる水域など普段あまり使われてない場所を避難地として利用する。そのため、生物個体群の存続には多様な生息地があること(多様性)、そしてそういった生息地が繋がっていること(連結性)が重要となるというわけだ。

また渓流魚の場合は、大雨などで河川が増水すると流れの弱い小さな支流(枝沢)に逃げ込むと、以前より釣り人たちを中心に逸話的に語り継がれてきた。増水時に支流で思いがけない釣果が得られるというものだ。しかし、それを科学的に証明するには、大雨時を狙って調査する必要があり、増水時は危険を伴うものであることから困難であり、これまで科学的な証明はなされてこなかったのである。

そこで今回の研究では、増水時の避難場所として支流が利用されているかどうかに絞って行われた。河川はメインの流れである本流と、それに差し込む多数の支流から構成される。支流の中には湧き水由来の安定した環境もあり、それらは産卵場所や稚魚の養育場として重要な役割を担う。そして、このような支流は本流が増水した時に避難場所として機能する可能性があるというわけだ(支流避難仮説)。

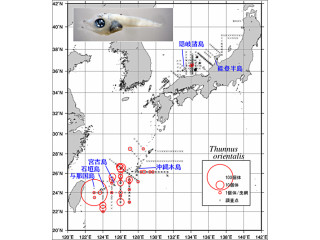

そこで今回の研究では、十勝川流域にある札内川(さつないがわ)ダムの「試験放水」を利用して、本流の増水時に実際に魚類が支流に逃げ込むのかどうかが調べられた。なお試験放水とは、実験的にダムのゲートを開放し人為的に季節による水量の増減を調節し、生態系の回復を試みることである。例えば、春先の雪解け時や降雨時などは増水するが、ダムは一定の放水しかしないため、その流量調節を行って自然の水量に近くするというわけだ。

今回は、試験放水の前、放水中、放水後に支流で魚類個体数を比較することにより、支流避難仮説の検証が行われた。試験放水では本流のみが増水するため、支流は危険ではなく、調査が可能というわけだ。

試験放水は2012年6月25日から26日にかけて行われ、札内川本流の水量は最大20倍以上になり大きく氾濫した(画像1・2)。そして試験放水の2日前(6/23)、当日(6/25)、2日後(6/28)にダム放水口から10km以内の4本の支流(画像3・4)において、電気ショッカーを用いて魚類を捕獲して数の変化が調べられたのである。

ある支流では増水前にまったく捕獲されなかったサケ科イワナ属の「オショロコマ」(画像5)が、増水中には11個体捕獲された。しかも、増水からわずか2日後には1個体を除いてすべていなくなっており、小泉特任助教らはその点について、「興味深いこと」としている。またもう1つの支流でも、増水時のみ「ヤマメ」(画像6)と「ニジマス」が捕獲された。これらの渓流魚は、水量変化への反応が非常に素早いことが明らかとなっている。

一方、残り2つの支流では顕著な変化はみられず、支流によって避難する傾向が違うことが判明した形だ。また、「カジカ」、「フクドジョウ」においても増水中に個体数が増加した支流があった。これらはサケ科魚類と異なり、増水2日後も支流に留まっていることが示唆されている。

一方、札内川には30cmを超えるニジマスが生息しているが、こういった大型個体は捕獲されなかった。このことにより、大型個体は増水した本流でも耐えることができると考えられるという。

今回明らかになったことをまとめると、(1)オショロコマやヤマメといったサケ科魚類が本流増水中にのみ支流に入り込んできたこと、(2)魚類によって反応が異なること、(3)魚類が逃げ込む支流と逃げ込まない支流があること、の3点である。これらのことは、普段あまり使わない環境でも攪乱時には重要な避難場所になる可能性を示しているという。

近年、ダムや堰堤による河川分断化により多くの水生生物が衰退していることが報告され、問題となっている。今回の成果は、増水時における支流の役割と、河川同士が繋がっていることの重要性が示された形だ。

洪水時の魚類の反応は、魚種や河川、洪水の規模や持続時間によっても異なると考えられると小泉特任助教らは述べる。また、今後、この現象がどれほど一般的なのかさまざまな地域で追試されることが望まれるという。魚類が逃げ込みやすい支流の特徴が見つかれば、河川管理にも役立つと考えられるとした。