理化学研究所(理研)は4月24日、ガラス基板に刻まれたマイクロ流路内に、柔軟性のある超薄板ガラス製バルブ(弁)を組み込むことに成功し、すべてガラスでできたマイクロ流体チップを実現したと発表した。

成果は、理研生命システム研究センター 集積バイオデバイス研究ユニット 田中陽ユニットリーダーによるもの。詳細は英国の科学雑誌「RSC Advances」オンライン版に近日中に掲載される。

次世代医療診断や分子合成など、小型・高速反応の実現に有効な次世代型デバイスとしてマイクロ流体チップが注目されている。数cm角のガラス基板上に1mm以下の流路を微細加工した素子だが、ガラスは硬く、その中に流体を制御するためのバルブ(弁)を組み込むのは構造上や加工性の面で困難であるため、バルブのシステムはチップの外に取り付けるしかなく、化学反応の場を集積化できるメリットが十分に生かせないという問題があった。

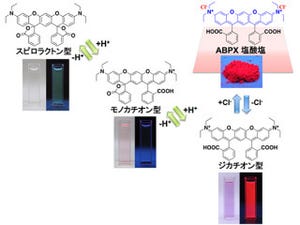

一方、ポリジメチルシロキサン(PDMS)に代表される樹脂製マイクロチップでは、樹脂の柔軟性を生かしてバルブの組み込みが容易に行えるものの、樹脂が有機溶媒と反応しやすく、気体も吸収してしまうため、試料の操作や分析・検出が難しいという欠点があり、高度な表面化学処理が必要な細胞のパターニングなどでは、物理的・化学的安定性の面で適さない。さらに、ガラスと違って不透明な材料もあり、分光学の用途に向かない場合もある。

そこで、研究グループでは、すでに市販されている超薄板ガラス(厚さ6μm)に着目して研究を開始。同ガラスは10μm以下という薄さのため柔軟性に優れ、割れずによく曲がるという特徴がある。しかし、ガラスゆえに加工の際の取り扱いに細心の注意が必要となる。特に、ガラスの熱融着の前処理として必須操作である液中で洗浄するときなどは、表面張力による外圧で割れやすくなる。このため、超薄板ガラスの取り扱い方法を含む、新たな加工法の開発が必要であった。

10μm以下の厚みのガラスを実現できるのは、チップの基板によく使われるホウケイ酸ガラスや石英ガラスではなく、無アルカリガラスである。このガラス材料を基板に熱融着するには、基板も無アルカリガラスにして、超薄板ガラスとともに割れや変形を起こすことなく、確実に両方を接着できる温度を設定する必要がある。また、超薄板ガラスはひずみを残すと割れやすく、柔軟性も失ってしまう。そこで研究グループでは、さまざまな加工条件を検討した結果、熱融着時は750℃、そこから700℃、650℃、600℃と徐々に冷却するよう工程を最適化し、超薄板ガラスをしなやかにすることに成功したという。

また、液中でも超薄板ガラスを破損することなく取り扱えるようにするため、フッ素樹脂製の固定器具を用意した。

これにより、流路を刻んだガラス基板への熱溶着を含め、超薄板ガラスのさまざまな加工が可能になった。厚さ6μmの超薄板ガラスバルブを幅5mm、約10cmの長さのリボン状に加工した後、マイクロチップ(7cm×3cm)の流路に組み込んだ結果、すべてガラスでできたマイクロ流体チップを作ることに成功した。

チップの機能評価のため、ピエゾ素子を使って0.2N(20gに相当)の力で超薄板ガラスのバルブを押し曲げ、流路をふさいで流れを止める実験を実施。まず、Y字型をした流路の下流の一方をネジでふさいで1本の流路とし、上流から微小ポリスチレン粒子を入れて可視化した流体を流し、バルブを開閉したときの流体の様子を観察した。

また、ネジを取ってY字下流の両方を開放し、バルブの開閉で上流からの流れを両方/片方と切り替えて観察したところ、バルブを閉めると流体は漏れなく止まることが確認された。この際のバルブの応答速度は0.12秒、バルブの耐圧は3.0kPaと、通常のマイクロ流路に流す圧力として問題ないことが確認できたという。

|

|

|

図3 枝分かれ流路における流路切替の実証実験。(上)Y字下流の両方を開放し、上流(左側)からポリスチレン粒子(緑点)を流した。(下)Y字下流の上側のバルブを閉じると流れが止まり、ポリスチレン粒子が滞留した |

今回作製されたガラスバルブは応答が速く、すべてガラスでできているため、ほとんどの溶媒・溶質に対して安定であるという。そのため、化学・生化学プロセスを集積化した汎用的なシステムへの応用が可能であり、特に、医療診断、一細胞単位での分離や培養・剥離・化学刺激などの操作、分子合成などの分野で有用なツールになると期待できると研究グループでは説明している。