東北大学は4月23日、理化学研究所(理研)、慶應義塾大学(慶応大)、埼玉医科大学との共同研究により、転写制御因子「Max」の発現を人為的に抑制することにより、「多能性幹細胞」の1種であるES細胞が短時間で生殖細胞に特異的な遺伝子群を発現する細胞に変化することを発見し、同時にMaxの機能低下が多能性幹細胞を生殖細胞に変化させるスイッチの1つとして働いていることを明らかにしたと発表した。

成果は、東北大 加齢医学研究所 医用細胞資源センターの松居靖久センター長(教授)らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、4月23日付けで英国科学誌「Nature Communications」電子版に掲載された。

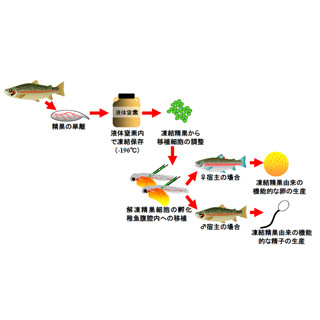

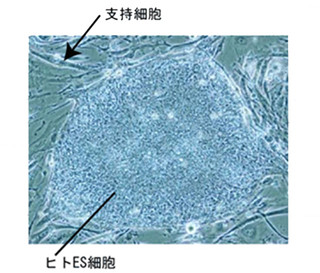

ほ乳類の生殖細胞は、ヒトも含めて、胚発生の初期段階の決まった時期に多能性幹細胞から分化し、その後、オスの場合は精子に、メスの場合は卵子に成熟していく。多能性幹細胞とは、受精卵のように、多くの細胞に分化できる能力を持った、ほ乳類の着床前の胚に存在する細胞のことだ。正確には受精卵はすべての細胞になれる「万能細胞」で、ES細胞やiPS細胞(人工多能性幹細胞)なども含めた多能性幹細胞は、ほぼすべての細胞に分化できるが、胎盤などごく一部の細胞にはなれない。

生殖細胞と多能性幹細胞は、「分化多能性」(さまざまな細胞に変化できること)の維持のカギとなるいくつかの遺伝子が共通して発現しており、類似した性質を持つと考えられている。ただし、多能性幹細胞が自発的に生殖細胞に変化することはない。また多能性幹細胞はさまざまな細胞に直接に分化を開始できるのに対して、生殖細胞は精子もしくは卵子への分化しかできないことから、両者の分化能力には明らかな違いがある。これらのことから、生殖細胞と多能性幹細胞を隔てているメカニズムが存在することが予想されるという。

研究チームは、今回、Maxの発現を抑制することでES細胞が短時間で生殖細胞に特異的な遺伝子群を発現する細胞に変化することを発見し、その結果から、Maxの機能低下が多能性幹細胞を生殖細胞に変化させるスイッチの1つとして働いていると推測した。なお、Maxのような転写制御因子とはタンパク質の1種で、設計図である遺伝子からタンパク質が作られる際に、その途中の段階で遺伝子からメッセンジャーRNAへの転写が行われるが、その転写のスイッチをオン・オフする機能を持つ。

研究チームは、今回の成果は多能性幹細胞から直接的に生殖細胞を誘導する新たな技術につながり、将来的には産業動物の育種や絶滅危惧種の保全や増殖といった、さまざまな応用が期待できるとした。