東京工業大学(東工大)は4月18日、カナダ・トロント大学、京都大学(京大)、名城大学と共同で、有機光エレクトロニクス材料の中で起きる分子の移動や変形を、2兆分の1秒の時間分解能(撮影間隔は10兆分の1秒)を持つ電子線を用いた直接的な結晶構造解析法(分子動画)により明らかにしたと発表した。

同成果は東工大 大学院理工学研究科 恩田健流動研究員、腰原伸也教授、トロント大学(ドイツマックスプランク研究所兼任)のR.J.D.ミラー教授のグループ、京大の矢持秀起教授のグループ、名城大の齋藤軍治教授らによるもの。詳細は、英国科学誌「Nature」に掲載された。

超短パルスレーザを用いた色変化や分子振動状態を調べる分光学的研究から半導体の光応答、化学における光反応、生物における光合成など、光を利用する超高速の情報処理や光エネルギー変換・利用に関わる現象では、1兆分の1秒以下の時間で最初の重要な過程が起きると予測されてきた。

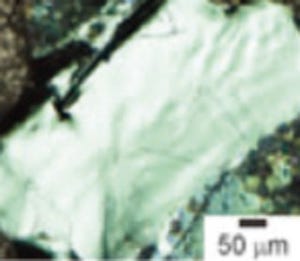

近年、超伝導体の候補として検討されてきた物質である有機電荷移動錯体結晶「(EDO-TTF)2PF6」が、光励起によって絶縁体と金属的状態の間を変化する光誘起相転移という劇的な色変化(波長の変化)を伴う現象を示すことが報告され、光に対する応答速度が1兆分の1秒以内という超高速であることから、この特性を利用した超高速光スイッチ材料として注目されるようになってきた。

これまで、このような物質の超高速変化は光励起に伴う構成材料(分子など)の間の電子の移動と、分子の位置や形の変形が組み合わさって起きていると考えられてきた。しかし、光により観測しやすい電子移動のみに対して実験と理論考察が集中し、構造変化の観点からの検討は行われてこなかった。これは、超高速で起きる構造変化の実態を直接的にとらえて解析し、新材料創製につなげるための手段がなかったためだったと研究グループでは説明する。特に有機物では、今回の電荷移動錯体だけでなく、光合成分子や各種光機能性たんぱく質など、その柔らかな構造ゆえ電子の動きに伴う構造変形が大きいことがその機能発現の本質を担っていると考えられているため、高速で起きる構造変形を直接的に観測する手法が求められていた。

こうした課題の克服に向け、X線回折法を中心にさまざまな観測技術の開発が進められているものの、有機結晶(有機エレクトロニクス材料や生命機能材料)の場合、回折線強度が弱いといった原理的な問題に直面していることから、今回、研究グループでは発想を転換し、電子顕微鏡技術をヒントに、回折線強度が強い電子線回折実験の時間分解測定の実施を目指し、細かい時間間隔で照射するパルスレーザ光を用いて発生させた約10兆分の1秒の時間幅を持つ高輝度な超短パルス電子線を利用し、2兆分の1秒の時間分解能を持つ小型の電子線回折装置を開発したという。

(EDO-TTF)2PF6は、室温では結晶のある特定の方向にだけ良く電気を流す金属的性質を示すが、7℃(280k)以下まで冷やすと絶縁体的性質を示すようになるが、その起源であるはずの電荷の動きと、結晶や分子の構造変化の関連についての情報は分かっていなかった。

今回、研究グループは開発した装置を用いて電子線回折法を実施。同手法は、X線(超短波長電磁波)を用いた構造解析技術との相似性を持ちつつ、電子顕微鏡技術と親しい関係のある、原子レベルの構造を明らかにするための観測手法であるほか、電子線は、電子線のエネルギーが決める分解能の限界などいくつかの点で劣るものの、回折線強度は強いという利点を持っているため、有機結晶の超高速構造変化の観測のほか、さまざまな有機材料開発への利用も期待されるという。

実際に製作された装置は一般的な実験室に収まる大きさながら(X線の場合、例えば自由電子レーザは装置の長さが約1km程度)、10兆分の1秒以下の超短パルスレーザ光を金(Au)の薄膜へ照射し、その表面から放出された電子バンチをさらに特殊な圧縮器(RFキャビティ)で圧縮することにより、試料に照射する電子バンチ(電子集団)の時間幅を10兆分の1秒程度に抑え、その電子バンチを100nmまで薄くした結晶に照射し、透過してきた回析パターンをCCDカメラでとらえることで、回析像を得たという。

また、試料を励起するための光は、電子バンチ生成に用いたレーザ光の一部を分けて用いており、電子バンチとの時間差を任意に制御することで測定を実施。同測定装置の時間分解能は0.4ピコ秒(ps)であり、観測から得られた回折像とシミュレーション計算の比較検討の結果、、結晶構造がどの様に時々刻々と変化するかが明らかになったという。

今回の成果は、超高速光スイッチング材料の探索やその応用のための基礎となるばかりでなく、同様な有機結晶からなるさまざまな有機光電素子の動作を理解し、新しい材料を開発する指針となると研究グループでは説明する。そのため今後は、有機発光素子、有機太陽電池、有機トランジスタなど有機物を用いた電子デバイスの動作原理や、光触媒、人工光合成などの光エネルギー変換の過程などを明らかにする研究への応用が期待されるほか、測定装置は、比較的小型であるため実験室レベルで設置、測定できることから今後、操作性を向上させ市販化できれば、大学、企業を問わず多くの研究室で活用されることが期待されるとコメントしている。