京都大学は4月10日、触媒の表面のみに白金を用いたコアシェル触媒の電極活性を決めている因子を解明したと発表した。

成果は、同大 大学院人間・環境学研究科 内本喜晴教授、折笠有基助教、王小明研究員らによるもの。千葉大学、石福金属興業と共同で行われた。詳細は、米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」のオンライン速報版に公開された。

固体高分子形燃料電池は環境負荷の少ないクリーンな発電デバイスとして、自動車用電源、家庭用分散電源への本格普及が期待されている。現在、燃料電池の反応を促進させるために、電極触媒、特に酸素還元触媒として大量の白金が用いられている。しかし、白金は資源量が少なく、燃料電池のコストを削減することが難しいという問題がある。そこで、白金の使用量を1/10以下に低減した低白金触媒の開発を目指し、白金以外の金属表面を白金で覆ったコアシェル触媒の開発が進められている。しかし、現状ではどのようにすれば酸素還元活性が向上するのか分かっていないため、その解明ができれば、コアシェル触媒の開発が進み、固体高分子形燃料電池コストの削減が期待されている。

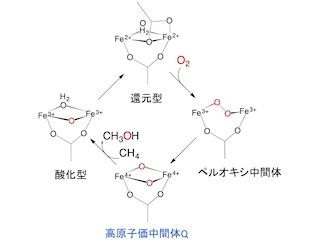

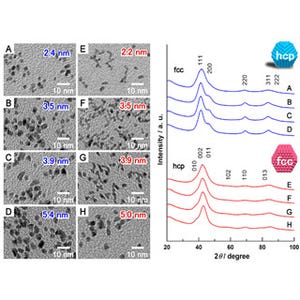

今回の研究では、これまで解析が困難だったコアシェル触媒の白金周囲の構造を、燃料電池の作動条件下で解析する手法を開発した。実際のコアシェル触媒では、数ナノメートル以下のコア金属の表面に原子1層分の白金が存在している状態で、どの様なモデルで白金層の構造を取り扱ったら良いのか分かっていなかった。そこで、原子レベルで平坦なパラジウム単結晶上に白金を1原子層析出させた複数のモデル系を構築し、燃料電池作動条件での白金周りの構造情報をX線吸収分光法で測定。X線源には大型放射光施設SPring-8の高輝度放射光を用いることで、ごく僅かしか含まれていない白金の構造情報を取得した。この結果、白金-白金間の結合情報は、いずれのモデルでも同一の手法で解析可能なことが示され、より複雑なナノメートルサイズのコアシェル触媒の解析に、今回の手法が適用できることが分かったという。

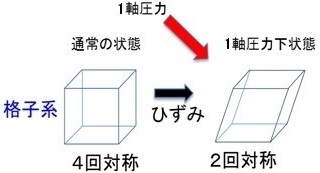

また、さまざまな粒径と表面粗さを持つパラジウムナノ粒子(コア粒子)を用いて、白金を1原子層析出させたコアシェル触媒の酸素還元活性を測定した結果、コアシェル触媒の活性はコア粒子の粒径、表面粗さによって大きく変化することが分かった。さらに、このコアシェル触媒の白金周りの構造情報を同様に、X線吸収分光法で測定した結果、コアシェル触媒の活性が白金-白金の結合長に依存していることを突き止めた。研究グループは、白金-白金の結合長が変化することで、反応に寄与する電子構造に影響を及ぼし、活性が変化すると考えられるとしている。

コアシェル触媒では、コア部分の白金が不要となることに加えて、今回明らかにされた白金-白金の結合長の制御による活性の向上が可能となり、白金使用量を1/10に抑えることができるようになる。そのため、研究グループで、今回確立された測定手法を今後、開発中のコアシェル触媒の解析に適用し、そこから白金結合の情報を触媒設計にフィードバックを図ることで、高性能コアシェル触媒の開発が可能になるものと期待されるとコメントしている。