理化学研究所(理研)は4月9日、生物がもともと備えているDNA修復機構で働くタンパク質を応用して、遺伝子診断やゲノム解析などに欠かせない「ポリメラーゼ連鎖反応(polymerase chain reaction:PCR)」の精度を向上させることに成功したと発表した。

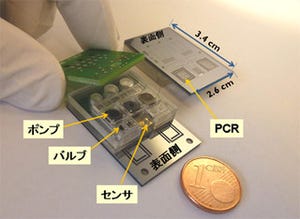

成果は、理研 放射光科学総合研究センター 放射光システム生物学研究グループの福井健二客員研究員(現・大阪大学産学連携本部)、同・別所義隆チームリーダー、同・倉光成紀グループディレクターらによる「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェクト」で得られたものだ。研究の詳細な内容は、スイスの科学雑誌「International Journal of Molecular Sciences」3月22日号に掲載された。

現在、ヒトを含むさまざまな生物の全ゲノム配列が解読されており、DNAは基礎研究だけでなく、臨床診断に至るまで幅広い分野で利用されるようになっている。PCRはDNAの研究や診断で欠かせない技術で、特定のDNA配列を選択的に増幅することが可能だ。サンプルがごく少量しかないが、入手したいDNA配列だけを約10億倍まで増幅でき、各種検出・解析を容易にできるというわけである。具体的にどのよう流れで作業が行われるのかというと、以下の通りだ。

まず、鋳型となる2本鎖DNAを高温にして変成させ、1本鎖DNAを生じさせる(画像1の(1)、(2))。反応液を再び冷却する時、「プライマー」と呼ばれる短いDNA分子を過剰に加えておくと、この分子が優先的に鋳型と結合し、2本鎖DNA領域を形成していく(画像1の(3))。そして鋳型-プライマーの2本鎖DNA領域を、DNA合成の役割を担う「DNAポリメラーゼ」が認識し、プライマーの末端を出発点として、残りの1本鎖領域に相補なDNAを合成していき、これにより2本鎖DNAが複製されるようになる(画像の(4))。そして複製されたDNAを鋳型として同じサイクルを繰り返すと、DNAが増幅されていく(画像1の(5))。

DNAを変性させるための高温条件でDNAポリメラーゼも変性してしまうと、サイクルごとにDNAポリメラーゼを加える必要があるが、高度好熱菌由来の耐熱性のDNAポリメラーゼを用いると、連続して反応を進めることが可能だ。

こうすると、PCRは弱点がないように見えるかも知れないが、決してそんなことはない。「目的外のDNAも増えてしまうエラー」と「目的のDNAが増えたものの、間違った配列に置き換わってしまうエラー」という2種類のエラーが起こり得るのである。

DNAは「アデニン(A)」、「チミン(T)」、「グアニン(G)」、「シトシン(C)」の4種類の塩基で構成されており、AはTと、GはCと相補的に結合して二重らせんを構成するのは、ご存じの方も多いことだろう。これら以外の塩基の組み合わせ、例えばAとG、AとCなどは「ミスマッチ塩基対」と呼ばれる。

PCRが目的の配列だけを増幅できるのは、「プライマー」と呼ばれる短いDNA断片が目的の配列に貼り付き、増幅する範囲を指定するからだが、プライマーが目的外の配列に貼り付くとミスマッチ塩基対が形成されてしまう。その結果、望まない領域の増幅(非特異的増幅)が始まり、目的外のDNAが増えるエラーが起きてしまう。また、DNAの増幅反応そのものを担うのは「DNAポリメラーゼ」と呼ばれるタンパク質だが、DNAポリメラーゼは一定の割合(例えば、細胞内のDNA複製を担うDNAポリメラーゼの場合は100万回に1回の割合)で間違った塩基を取り込み、ミスマッチ塩基対が作られる。

その結果、鋳型とは異なる間違った配列に置換されるエラーが生じてしまう。このように、PCRのある段階でミスマッチ塩基対が生じると、これら2つのエラーが引き起こされるというわけだ。ちなみにヒトを含む大多数の生物は、DNA複製の精度を上げるための対策として、ミスマッチ塩基対を認識して修復するミスマッチ修復系を備えている。

研究チームはこれまでに、大阪大学を中心に多くの研究者の協力の下に進行中の研究計画である「高度好熱菌丸ごと1匹プロジェクト」の研究過程で、静岡県伊豆半島にある峰温泉から発見された、85℃という極限環境で生育できる高度好熱菌「Thermus thermophilus」の「HB8株」が持つDNA修復タンパク質が、DNAの傷害に対して極めて特異的に結合することを明らかにしてきた。

なお、好熱菌は全生物の共通祖先に近い位置にあり、原始生命の基本的特徴が凝縮されていると考えられていることから、同プロジェクトはThermus thermophilus HB8株を地球上のあらゆる生物の代表(モデル生物)として、DNA、タンパク質、糖質、脂質、そのほかの低分子の構造と機能に基づいて、1つの細胞におけるあらゆる生命現象をシステムとして理解する学問基盤の構築を、4段階で目指しているものだ。

Thermus thermophilus HB8株のDNA傷害に対する高い特異性は、分子を真空中の特定の位置に固定するためのアダプターとしての応用が期待されるものであり、タンパク質1分子の立体構造の観察を可能とするX線自由電子レーザー(XFEL)での測定に向けた基礎技術として研究が進められていた。そこで研究チームは今回、この高い特異性を利用して、PCRの2つのエラー抑制に挑んだ次第だ。

PCRには90℃を超える高温の工程があるが、常温環境で生育する生物由来のタンパク質はそのような高温では壊れてしまうのはいうまでもない。一方、Thermus thermophilusや、85~95℃という極めて高温の環境で生育できるシチリア島から発見された超好熱菌「Aquifex aeolicus」のような高温の環境で生育する生物由来のタンパク質は、90℃を超える温度下でも機能すると予想された。

Thermus thermophilusが持つDNA修復タンパク質がDNA傷害に対して極めて特異的に結合することは前述したようにすでにわかっているので、研究チームは、最初にミスマッチ塩基対を認識して強く結合するタンパク質「MutS」に着目することにした(画像2)。

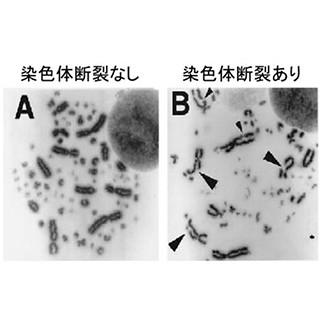

まず、好熱菌由来で耐熱性を有するMutSを調製し、バクテリアゲノムDNAを含んだPCR反応液に加えた。MutSは、ミスマッチ塩基対が生じると、すぐにその部分を認識し強く結合する。その結果、DNAポリメラーゼは接近できず、エラーを含む配列はそれ以上増幅しなくなることが確認された(画像3・4)。

画像3は、PCRにおいて、プライマーが目的としない領域に誤って結合した場合。その際には、ミスマッチ塩基対(T/Gの文字で示されている)が生じるが、これにMutS(赤丸で示されている)が強く結合すると、DNAを増幅するDNAポリメラーゼが結合できず、目的としない配列の増幅が抑制されるというわけだ。

一方の画像4は、DNAポリメラーゼが目的の配列を増幅したものの、配列を変化させて増幅してしまった場合。これもまたミスマッチ塩基対が生じるが、同様にMutSが強く認識することで、DNAポリメラーゼの進行を阻止し、変化した配列を含むDNAがそれ以上増幅されることを抑制するのである。

実際に2つのエラーについてそれぞれ解析すると、目的外のDNA配列の増幅はMutSの添加量に依存して抑制されており(画像5)、間違ったDNA配列へ置換した数は約3分の1まで低下したのである(画像6)。

画像5は、PCR反応が行われた後に、DNA産物をその長さによって分離し可視化したもの。MutSを加えない左端の条件では、目的DNAの上に2種類の非特異的増幅が見えるが、MutSを加えていくと、非特異的増幅が見られなくなることから、MutSによる非特異的増幅の抑制がわかる。

画像6は、PCRによって増幅された断片の配列を確認し、1000塩基対あたり何カ所に変化が見られたかを縦軸に表したグラフ。MutSを添加することによって、変化する塩基の数が約3分の1に低下し、MutSによる間違ったDNA配列への置換が抑制されたことがわかる。実験は5回繰り返して行われ、エラーバーは標準偏差を示したものだ。

研究チームは今回の成果に対し、PCRの根源的な改善をもたらすものとし、幅広い分野のPCR関連技術の効率と精度の上昇に寄与すると期待できるとコメント。また、ミスマッチ塩基対の中には、MutSが認識できないような特殊な構造も多々あるが、それら特殊なDNA構造を認識できるDNA修復タンパク質も数多く存在するとしており、こうしたDNA修復タンパク質を同定し、添加できるようになると、よりPCRの精度向上につながることが期待できるとしている。