東京大学(東大)は4月8日、生きた微生物がどのようにして電気エネルギーを作り出すのか、その仕組みを明らかにし、従来モデルと比較して1000倍以上の効率で細胞から電子を引き抜くことが可能であることを示したと発表した。

同成果は同大大学院工学系研究科先端学際工学専攻・応用化学専攻の岡本章玄 助教、同 橋本和仁 教授、同 中村龍平 助教(現・理化学研究所環境資源科学センター チームリーダー)、南カリフォルニア大学地球科学科のKenneth H. Nealson教授らによるもの。詳細は「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences:PNAS)」に掲載された。

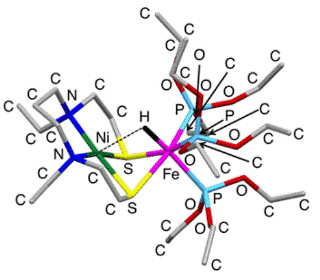

鉄還元微生物は、有機物を酸化することで得た電子を、細胞外にある酸化鉄などの鉱物や電極材料に渡すことで代謝を行っており、この細胞外への電子移動過程(細胞外電子移動過程)は、クリーンエネルギー分野において期待される「微生物燃料電池」において鍵となる反応と考えられている。しかし、その仕組みに関しては、例えば代表的な鉄還元菌であるShewanella oneidensis MR-1の場合、電子を輸送するフラビンなどの有機分子を微生物が作り出し、フラビンが微生物から電子を受け取り、そして電子を受け取ったフラビンが電極へと電子を運ぶことで進行していると考えられてきたが、その詳細は生きた微生物を測定することが難しいことから明らかになっておらず、微生物燃料電池の実用化、高出力化に向けた課題となっていた。

そこで今回研究グループは、鉄還元細菌が電子を流す仕組みの解明に向けて、微生物から流れる電子を直接的かつ高感度に観察するための電気化学計測システムを開発。

実際に、最適化した条件の下、微生物によって均一に覆われている電極を用いて、高感度測定法により微生物が実際に使っているフラビン分子の電気シグナルの追跡を行ったところ、電極上でのフラビン分子は、微生物がいない場合と比べて、その電位や流す電子の数が明らかに異なることを見出したという。

このようなフラビン分子の性質の変化は、細胞膜上シトクロムを持たない遺伝子破壊株では観測されなかったことから、この結果、フラビン分子が膜タンパク質と相互作用することで状態を変化させていることが示されたほか、膜シトクロムと結合したフラビンの量が増す度に微生物が作り出す電子の量は直線的に増えていくことが観察されたことから、フラビンがシトクロムと結合した状態は最も効率よく電子を流すことが示されたとする。

さらに、熱力学計算を行ったところ、フラビンが膜シトクロムと相互作用していない場合に比べて電子の流れは103-105倍程度速くなっていることも判明したという。

これらの結果は、従来、溶存フラビン分子の自由拡散に基づくと考えられて定説を覆し、微生物がフラビン分子によって電子の流れを加速させる仕組みを示すもので、これにより将来の微生物燃料電池の高効率化につながることが期待されると研究グループでは説明する。また、今回の成果から、フラビン分子と膜上シトクロム間の相互作用を阻害することで、電子の流れを抑制できることが考えられるとのことで、その作用を応用することができれば、現状では膨大なコストとエネルギーが消費されている鉄パイプラインなどのメンテナンスに利用できる、微生物による腐食を抑制する新技術の開発などに展開が期待されるとも述べている。