東北大学は4月3日、代表的な反強磁性体である酸化ニッケルに線上の格子欠陥である転位を導入すると、転位が4Tを超える保磁力を有する硬質な強磁性となり、その強磁性が転位に沿って導入されたNi空孔によるものであることを明らかにしたと発表した。

同成果は、東京大学 大学院工学系研究科 幾原雄一教授(兼 東北大学AIMR主任研究者)、柴田直哉准教授、杉山一生大学院生らによるもの。研究は東北大学AIMR 王中長助教、名古屋大学 山本剛久教授と共同で行われた。詳細は英国科学誌「Nature Nanotechnology」の掲載に先立ち、オンライン速報版で公開された。

エレクトロニクスの進化はプロセスの微細化により実現されてきたが、現在、微細化の限界が見えるようになってきており、新たに原子スケールで動作するデバイスの研究開発が求められるようになっている。研究グループではこれまで、さまざまな材料中に自然に存在している一次元の線状欠陥である転位を活用した原子レベルの導線を開発してきており、今回の成果はその技術を発展させることで実現したものだという。

転位は、磁気的性質の観点から材料から排除するための努力がなされてきたが、個別の転位を見た場合、周囲と異なる磁気特性を持っているため、微細磁気デバイスへと応用できる可能性を秘めている。だが、転位がいくつかの材料で磁気物性の起源となっていることは指摘されていながらも、その物性を直接的に明らかにした報告はこれまでなかったという。

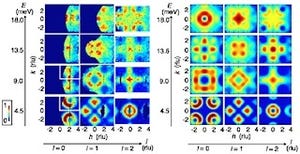

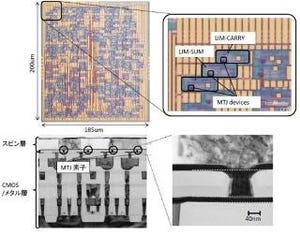

そこで今回の研究では、結晶の格子間隔が異なる基板上に、パルスレーザ堆積法を用いて酸化ニッケルの薄膜を成膜し、精緻に制御した多数の転位を同薄膜中に導入。その一本一本の転位の磁気物性を調べた結果、転位が強磁性を示していることが確認されたほか、磁場を逐次印加し、除荷した後に磁気力顕微鏡観察を行ったところ、4Tの磁場を印加した後の測定と、5Tの磁場を印加した後の測定で転位における磁石としての性質が反転していることを確認したとする。これは、磁石の極性を反転させるのに必要な外部磁場を示す保磁力が4Tを超えることを意味しており、原子レベルの局所領域においても、バルク領域と同等以上の電子相関に基づく物性が発現可能であることを示した成果と言えると研究グループでは説明する。

さらに、電子線エネルギー損失分光から、転位コアにおいてのみNi空孔の存在が確認され、その空孔を転位に沿って導入することで、転位における強磁性を説明できることが判明。原子分解能で構造解析を行うことができる手法である球面収差補正装置を搭載した走査透過型電子顕微鏡を用いて転位の構造を決定し、この構造を元に理論計算を行ったところ、やはり強磁性となることが確認された。

今回の成果を受けて研究グループでは、磁気メモリをはじめとするさまざまな磁気デバイスで用いられているピン層の面積を現行プロセスの1万分の1程度にまで微細化することができると説明するほか、今回の成果が電子相関を必要とする物性を、自然界に存在する欠陥である転位において発現させることに成功した初めての例であることから、他の物性を必要とするデバイスを、転位を用いてナノオーダーにまで微細化できる可能性を示すものとなるとコメントしている。