京都大学(京大)は4月4日、ヒトの被爆線量を推定する最も確実かつ高感度の手法として知られる被検者の末梢血を検査する手法「染色体検査法」の原理が、いつも正しいわけではないことを証明したと発表した。

同成果は同大の藤田真梨 医学部6回生、同 廣田耕志 医学研究科准教授(現 首都大学東京 教授)、武田俊一 同教授らによるもの。詳細は「PLoS ONE」オンライン版に掲載された。

染色体を光学顕微鏡観察する分析法(染色体検査)は、先天性の疾患(例えばダウン症)や白血病の診断、過去の被爆線量の推定に広く使われており、中でも被爆線量の推定では、染色体断裂の数を測定する形で実施される。

染色体の断裂は2重鎖DNAが実際に切断していることだけが原因であれば、放射線を浴びれば、その被爆線量に比例して2重鎖DNA切断するため、その切断数を測定することで、被検者の過去の被爆量を測定することが可能となる。そのため、ヒトの被爆線量を推定する最も確実かつ高感度の手法として知られている。

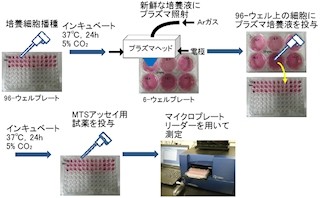

また、染色体断裂は、放射線照射のみならず、抗がん治療薬(トポデカン、シスプラチン、ヒドロキシ尿素、5フルオロウラシルなど)を受けた患者の細胞でも検出できるが、今回、研究グループでは、これらヒドロキシ尿素や5フルオロウラシルなどのDNA複製を阻害する抗がん治療薬を治療濃度で細胞に曝露したときに多数の染色体断裂が発生することを発見。発生した染色体断裂数を、2重鎖DNA切断を再結合することのできる細胞(野生型)と、できない細胞(遺伝子破壊細胞、変異体)とで比較したところ、染色体断裂数が2種類の細胞の間で同程度であることを確認したという。

この結果は、これらの抗がん剤の処理によって発生する染色体断裂が、実際には2重鎖DNA切断でないことを示すものであり、染色体断裂がDNAの2重鎖切断以外の原因によっても発生することが示されたことから研究グループでは、「染色体断裂=2重鎖DNA切断」というこれまでの考えが常に正しいわけではないことが示されたとコメント。これにより、染色体断裂数を測定から放射線被爆線量を推定すると、被爆線量を過大評価する場合があること、ならびに抗がん治療薬として広く用いられる5フルオロウラシルの作用機序として推定されてきた2重鎖DNAを切断して細胞を自殺せしめることが誤りであることが示されたこととなった。

なお研究グループでは今後、今回開発された手法をより簡便に使えるように改良することで、国の環境化学物質の生物効果(特に変異源性)の試験などへの採用を働きかけを行っていくとしている。