生理学研究所(NIPS)は4月3日、温かいお湯に手をつけておいてから室温の水につけると室温よりも冷たく感じられるが、低い温度の水に手をつけておいてから室温の水につけると温かく感じられるといった、冷たさの感じ方が周囲の温度によって変わる仕組みについて、周囲の温度によって、皮膚近くにまで広がっている末梢の感覚神経にあるタンパク質でできた冷受容体「TRPM8(トリップエムエイト)」の冷たさを感じる温度が変化することを確認したと発表した。

同成果はNIPS 岡崎統合バイオサイエンスセンターの富永真琴 教授ならびにマンダムの研究グループによるもので、詳細は米国神経科学会誌「The Journal of Neuroscience」に掲載された。

温かいお湯に手をつけておいてから室温の水につけると室温よりも冷たく感じられるが、低い温度の水に手をつけておいてから室温の水につけると温かく感じられるといういわゆる「ウェーバーの3つのボウルの実験(Weber's three-bowl experiment)」は、これまで脳での温度情報統合機構の変化(慣れなど)によって説明されてきたが、研究グループは今回、感覚神経の温度センサ「TRPM8」の機能変化でも説明ができるのではないかと考え、研究を進めたという。

|

|

|

ウェーバーの3つのボウルの実験(Weber’s three-bowl experiment)の概要。冷水と温水と室温の水を入れたボウルを3つ用意し、左手は冷水につけ、右手は温水につけたあと、両方の手を室温の水につけると、冷水につけていた左手は室温の水を温かく感じ、温水につけていた右手は室温の水を冷たく感じる |

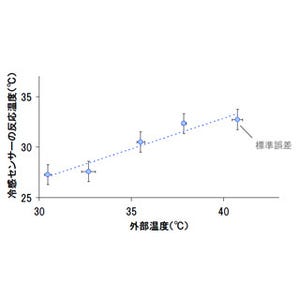

TRPM8は皮膚に伸びる末梢の感覚神経に分布する冷たさセンサで、このTRPM8を発現させた細胞の周囲温度を30度から40度まで変化させた時に、どの温度で冷たさを感じるようになるかを調べたところ、周囲の温度が高ければ高いほど、冷たさを感じ始める温度も高くなることが判明した。

|

|

|

図は細胞の周囲の温度を30度から40度まで変化させたとき、どの温度で冷たさを感じるようになるか(冷たさの温度しきい値)にしたもの。上はTRPM8が温度に反応して流す電流の記録で、下は細胞周囲の温度変化。細胞周囲の温度が高ければ高いほど、冷たさの温度しきい値(TRPM8の活性化による電流応答が観察される温度)も上がることが判明した |

また、この働きは、細胞内の特定のリン脂質(ホスファチジルイノシトール4,5-二リン酸, PIP2)とTRPM8の相互作用によって制御されていることも判明したという。

これにより、さまざまに変化する環境温度へ適応する際には、温度感覚の制御は脳だけでなく皮膚の温度受容体そのものが行っていることが明らかとなり、研究グループでは、この結果から、温暖化で熱帯化しつつある地球環境において、エネルギーを使わずに涼しく過ごすための外用剤などの開発に役立つ可能性があると説明している。