国立遺伝学研究所(NIG)は3月22日、大阪大学、英エジンバラ大学との共同研究により、細胞分裂時に「紡錘糸」が結合する染色体領域「セントロメア」を人工的に作成する、「染色体工学」ともいうべき画期的な染色体改変技術を考案し、セントロメアの謎の一部を解明したと発表した。

成果は、NIG 分子遺伝研究部門の深川竜郎教授、同・比較ゲノム解析研究室の藤山秋佐夫教授、同・生体高分子研究室の前島一博教授、同・セルイノベーションプロジェクトの池尾一穂准教授、阪大の木村宏准教授、エジンバラ大のWilliam C. Earnshaw教授、情報・システム研究機構 新領域融合研究センターのスタッフらによるもの。研究の詳細な内容は、米国科学誌「Developmental Cell」3月25日号に掲載された。

生命は、両親の遺伝子(ゲノム)が半分ずつ子へ受け継がれることで、次世代へ遺伝情報が伝達される仕組みを持つ。また、細胞が分裂する際も元の細胞からきっちり遺伝子が娘細胞に伝えられていく。ヒトを含めてあらゆる生命は、1つの受精卵から始まり、そうして遺伝情報を間違えることなく細胞分裂を繰り返し、親と同じ形態や機能を持つ生命として成長していくのだ。

よって、細胞分裂を行う度に、遺伝子は等しく2つの娘細胞に分配されなければならない。それを実現するため、細胞には複数の精巧な仕組みが備わっている。その1つが「乗客」である遺伝子を積み込む「乗り物」としての染色体であり、さらに染色体の中央部で染色体の「運転手」としての役割を果たすセントロメアなどだ。ちなみに遺伝子と染色体は混同しやすいが、乗り物とは違う例えを使えば、染色体がビデオテープやブルーレイやDVD、USBメモリといったメディアで、遺伝子はそこに書き込まれた情報ということである。またDNAは染色体に近いが、染色体を構成する主要パーツの1つだ(染色体がビデオテープ本体なら、DNAは磁気テープそのものというイメージ)。

細胞が分裂する際は、こうして遺伝子が染色体という構造を形づくり(乗り物に乗り)、それが倍加し(乗客が乗ったまま乗り物が何から何までそっくりな2台に増える)、それぞれ正確に子孫細胞へ均等に分配されるというわけだ。ただしこの分配は100%確実というわけではなく、稀に異常が生じることもある。それが生殖細胞の場合ならダウン症などの先天性遺伝子疾患が、体細胞の場合ならがん化をはじめとするさまざまな病気を引き起こしてしまう。こうした点から、ゲノム分配機構の解明は生命現象の基盤を解明するためだけでなく、がん化をはじめとする疾患との関わりにおいても重要な研究テーマになっているのである。

そしてゲノム分配に重要な働きを担う染色体上の領域が、前述したように運転手であるセントロメアだ。セントロメア領域にはさまざまなタンパク質が集合し、「動原体」(画像1)と呼ばれる構造が形成される。細胞分裂の分裂期には、細胞の両極からセントロメア領域に向かって紡錘糸が伸びてきて、動原体と結合して染色体を引っ張ることによって、倍加した染色体は2つに分割されて娘細胞へ等しく分配されるというわけだ。

1本の染色体には、1カ所のセントロメア領域が存在することが均等な染色体分配のためには必要であり、通常セントロメア領域は世代を超えてどの染色体でも同じ場所に存在している。そのことから、セントロメア領域となるためには、特異的なDNA配列が存在するものと以前は考えられていた。実際にセントロメア領域のDNAを解析すると、ヒトでは「アルファーサテライト」、マウスでは「マイナーサテライト」と呼ばれる配列がすべての染色体に共通して存在していることが確かめられている。従って、これらサテライト配列のDNA情報がセントロメア領域として必須であると思われていたのだ。

ところが、オーストラリアの研究者が発育不全症の患者の染色体を解析する過程で、その患者のある染色体にアルファーサテライトを含まない、新しいセントロメア「ネオセントロメア」が存在していることを発見したことで、セントロメアに対する考え方が大きく変化することになった。そして一旦できたネオセントロメア領域はその1代限りでおしまいなのではなく、次世代の細胞でもセントロメア領域として機能していることが判明。この事実が意味することは、セントロメア領域は特異的なDNA配列によって規定されているのではないということだ。つまり、DNA配列に依存しない後天的な仕組みである「エピジェネティクス」によって規定されていることが示唆されたのである。

なおエピジェネティクスとは、DNAやDNAに結合すタンパク質の後天的な修飾により起こされる現象を扱う学問だ。ジェネティクス(遺伝学)に対して、「後の」といった意味を持つ接頭辞「エピ(epi)」がつけられており、直訳すれば後天的遺伝学ともいうべきものである(日本でもエピジェネティクスといういい方で固定している)。現在、ヒトゲノムの解読が完了したことから、形質発現の調節機構に研究の中心が移ってきており、エピジェネティクスが注目を集めているところだ。

ともかく、オーストラリアの研究者の発見によってセントロメアに関する考え方は大いに転換を迫られたわけだが、肝心のセントロメア領域を規定する機構に関しては謎のままだった。ただし、まったくの不明かというとそうではなく、近年のさまざまな研究から有力説も登場してきている。それが、特別な「ヒストン」である「CENP-A(セントロメア結合タンパク質A)」が目印となっているのではないかという説である。ちなみにヒストンとは、真核生物の染色体を構成する塩基性タンパク質であり、非常に長い分子であるDNAを細胞核内に収納する役割を担っている(DNAというテープを巻き取っておく芯のような存在)。細胞核の中でDNAはヒストンと結合した形で存在しており、それが染色体というわけだ。

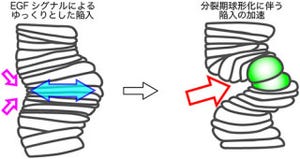

ネオセントロメアの研究がなかなか進展しないのは、それが臨床研究から得られるサンプルであり、また極めて稀にしか見出されないからである。ネオセントロメアができる仕組みについては、未解明な部分が数多くあるのだ。脊椎動物のセントロメア領域が、前述したようにエピジェネティクスで規定されているという可能性は示唆されていたが、それを実験的に実証することがなかなかできないことが問題だったのである。そこで深川教授らは今回、ニワトリの培養細胞を用いて染色体を人工的に改変し、ある条件でのみセントロメア領域を欠失させる実験系を開発した(画像2)。

それは、本来のセントロメア領域の両外側に、「Cre組み換え酵素」によって特異的に組み換えを起こす配列の「LoxP」を配置した細胞である。この細胞を用いてCre組み換え酵素をある条件下だけで発現させると、LoxP間で組み換えが生じて、セントロメア配列を取り除くことができるのだ。つまり、セントロメアがなくなるのである。セントロメアがなくなったら細胞にとっていいことはなく、通常なら染色体分配不全が起きてしまい、大抵の細胞は死滅してしまう。

しかし、そこで死滅してしまうはずの細胞の中から、特殊な遺伝学的なトリックを用いて生存する細胞の単離を行い、合計136種類の生存細胞の取得に成功したというわけだ。それらの細胞の染色体をすべて解析した結果、126種類の細胞で、本来のセントロメア領域とは、異なる場所にネオセントロメアが形成されていることが明らかになったのである。さらに、深川教授らはネオセントロメアが本来のセントロメアと機能的に同じであるかどうかを解析し、機能的にほとんど同じであることを証明することにも成功。また、ネオセントロメア上にも通常のセントロメアと同様に、動原体構成タンパク質が集合していることも併せて明らかにしたのである。

以上の実験により、細胞遺伝学的な解析によって、本来のセントロメアと異なる場所にネオセントロメアができていることが明らかになった。しかし、特異的なDNA配列上に存在しているかどうかは、詳細な配列解析を行わなければわからない。そこで、その配列解析のために活用されたのが、高速解析を可能とする次世代シーケンサーだ。具体的には、動原体構成タンパク質に対する抗体を用いて「免疫沈降」(抗体が可溶性の抗原と特異的に反応し、不溶化して沈殿する反応のことをいう)を行い、一緒に落ちてくるDNAを次世代シーケンサーによって網羅的に解析する「ChIP(クロマチン免疫沈降)-seq法」によって、ネオセントロメア領域のDNA配列が解析されたのである。

18種類のネオセントロメアのDNA配列を高精度で解析したところ、共通の特異的配列は見出されなかった。よって、セントロメアはDNA配列によらないエピジェネティックな仕組みで決まることが実証できたというわけだ。また、解析したすべてのネオセントロメアにCENP-Aが存在しており、CENP-Aがエピジェネティックな目印であることが改めて示唆された。さらに、18種類のセントロメア領域の長さは40kb(4万塩基対)程度であり、すべてのネオセントロメアでほぼ同じ大きさであることも確認されている。

なお一般にセントロメア領域は転写などが起きない「サイレントな」領域で、そうした領域を「ヘテロクロマチン」という。ヘテロクロマチンの目印は、ヒストン「H3」の9番目の「リジン残基」がメチル化されることであることから、続いてはネオセントロメア近傍のヒストンH3のメチル化状態が調べられた。その結果、ネオセントロメアの近傍ではヘテロクロマチン化していないことが判明。さらにネオセントロメアは、転写領域にも形成されることが明らかになり、ネオセントロメア形成にヘテロクロマチン化は必要ないという結論が得られたのである。ただし、転写が活発な領域にネオセントロメアが形成されると、転写が大きく抑えられることも同時に明らかになった。

それに加えていくつかの生物では、セントロメア領域のDNA複製タイミングが早期に起こり、これが動原体形成に重要であるという報告があったことから、深川教授らはネオセントロメアができる前後でのDNA複製タイミングについての解析も実施。その結果、ネオセントロメアが形成されることによって、複製タイミングはむしろ遅れるという結果が得られたというわけだ。この分子機構については今回の研究では明らかにされていないが、興味深い現象として、今後の解析が重要だと深川教授らはコメントしている。

ここまででも随分と新事実が判明してきたが、実は深川教授らが今回の研究で最も解明したかったことはそのどれでもなかったのである。深川教授らが最も知りたかったのは、「セントロメア領域になりやすい場所が存在するのかどうか」という点だったのだ。特異的なDNA配列がセントロメア領域を規定しているわけでないことは前述した通りだが、そこでどのような領域がセントロメアになるのかが調べられた。すると、本来のセントロメア領域を取り除いた後にできるネオセントロメアは、本来のセントロメア領域のごく近傍にできやすいことがわかったのである。

その理由を調べるために深川教授らが詳細に解析したところ、CENP-Aが少ない量ながらも、非セントロメア領域にも存在していることが発見された。非セントロメア領域のCENP-Aは、本来のセントロメアが機能している時は、セントロメア形成の「種」にはならないが、一旦本来のセントロメアの機能が失われると種となって、ネオセントロメア形成の足場として働くことが判明したのだ。これは、染色体異常の原因を考える上で大変重要な知見であると、深川教授らは述べている。

正常なゲノムの分配は、生命維持にとって不可欠であり、ゲノム分配の失敗は染色体不安定を引き起こし、がんやダウン症などさまざまな疾患の原因となってしまうことは、冒頭で述べた通りだ。従って、ゲノム分配の分子機構を解明することは、基礎生物学および医学の両側面から意義の高い研究といえ、中でもゲノム分配において中心的な働きを担うセントロメアに関する研究は極めて重要といえる。

また、本来と異なる場所にセントロメアができてしまう現象が以前から知られてはいたが、その原因についてはよくわかっていなかったことから、今回の研究では画期的な「染色体工学」という人為的な方法が試みられ、本来と異なる場所に脊椎動物のセントロメアを作るという実験系が確立された。さらに、実験的に作成したネオセントロメアを詳細に解析することによって、どのようにそれができていくかという仕組みの一部を解明することにも成功した形だ。

加えて、セントロメアがエピジェネティックな機構で作られるということを、実験的に証明したといという点も、大きな成果といえるだろう。近年、iPS細胞の研究を初めとする再生医療の研究が盛んだが、まだ目的の細胞へ自由に分化させることは一部の細胞でしかできていない。よって、遺伝情報の初期化の問題を考える時にエピジェネティックな情報を考慮に入れる必要があると、深川教授らはいう。その視点から考えると、ゲノム領域に存在しているエピジェネティックな現象の解明は、さまざまな研究に基礎知識を与えることになるはずである。

その上、セントロメアを作成する技術は、人工染色体の構築にも応用可能だ。現在、医療で使われる主立った遺伝子デリバリーシステムにウイルスベクターがあるが、ウイルスにはさまざまな欠点もあり、染色体レベルでの遺伝子デリバリーシステムの構築が求められている。人工染色体の構築にはセントロメアの人為的な形成が必須であり、今回の技術はそれに応用可能だ。また、農学や育種といった分野においても人工染色体の応用は期待されており、今回の研究成果が活用できるだろうと深川教授らはコメントしている。