東北大学、青山学院大学、英国ISIS Facility、日本大学の4者は、最新の「パルス中性子非弾性散乱法」を用いて、「幾何学的フラストレーション」を持つ磁性体において、幾何学的フラストレーションを持つ磁性体において、電子スピンの運動を1nm以下の幾何学図形に閉じ込める「スピン分子」現象を観測することに成功したと発表した。

成果は、東北大大学院 理学研究科の富安啓輔 助教らによるもの。詳細な内容は、米国東部時間2月15日付けで米国物理学会誌「Physical Review Letters」に掲載された。

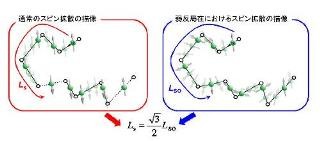

近年の固体物理学におけるトピックスの1つに、「幾何学的フラストレーション」と呼ばれる3角形の頂点に局在するスピンのすべての対を反平行(反強磁性的)にはできないという状況を指す概念がある。この状況のため、幾何学的フラストレーションを持つ磁性体では、温度を下げても、電子スピンの向きが綺麗に整列する通常の固体状態への相転移が妨げられ、独特の液体的な運動や複雑な整列を示す基底状態が発生することが知られている。

そのような物質の1つにスピネル型酸化物絶縁体「MgCr2O4(尖晶石)」があるが、同絶縁体では磁性を担う「Cr3+(スピン S=3/2)」が3角形を基調とする格子を形成しており、スピン同士は熱エネルギーに換算すると約100℃の相互作用エネルギー(ワイス温度)で結ばれている。しかし、強いフラストレーションのため、温度を下げると、スピンは互いに強く相互作用しながらも安定に停まることができず(磁気液体相)、約-260℃で複雑な整列状態へたどり着く(磁気複雑固体相)が、同絶縁体内においてエネルギーがどのような状態(スピンの励起状態)であるのかについて、これまでとらえた実験報告はなかったという。

スピンの励起状態は、中性子を物質に当てて運動エネルギーを与え、その跳ね返り方を調べる「中性子非弾性散乱法」を用いることで直接観測が可能だが、従来、その測定効率に不足があることが障害となっていた。そこで今回、研究チームは、英国の中性子施設ISISに建設された最新設備「パルス中性子非弾性散乱装置」を用いて、観測に挑んだほか、良質で大型の単結晶を育成する方法を開発し、それによって育成した6本の単結晶を同方向に整列させた単結晶集合体を作製することで、中性子の跳ね返る確率を高めることにより、さまざまな方向に微弱に広がった信号の全体像をとらえることに成功したという。

観測の結果、与えられたエネルギーの値ごとに、試料を回転させてさまざまな角度から撮影した中性子の跳ね返り方を表す模様群がたくさん並んでいることが確認されたことから、これらの模様群をできるだけシンプルなモデルや解析方法で再現することを試みたところ、観測結果とよく一致するシミュレーション結果を得ることに成功。この状態は、1辺の長さが約0.3nmの6角形や2つの4面体という単純な幾何学図形から構成されており、各スピンは、互いに平行または反平行の関係を維持しながらぐるぐると回っていることが確認されたことから、研究グループでは、図形に閉じ込められてしまったスピンの運動状態を「スピン分子」と名付けたとしている。

さらに、このスピン分子は磁気複雑固体相でも磁気液体相でも普遍的に観測されたことから、磁気相転移に関係なく幅広い温度領域で生成されることを示唆するものであると研究グループでは説明しており、原理的には、駆動力となる相互作用エネルギーの大きさ(約100℃)まで耐え得るものだとしている。

フラストレーション研究の課題の1つは、-200℃以下で現れる特殊な基底状態の「量子スピン液体」であるが、今回の成果はそれを常温の世界へと引き出す1つの道筋を示すものになると研究グループは説明しており、今後は、スピン分子を活用することで、常温を含む広い温度領域にわたり、スピン運動・音・熱などのエネルギー輸送や遮蔽に関する新たな基本原理の創出を目指すことが可能になるほか、磁性体に限らず、フラストレーションや複雑さを持つ物質全般において、励起状態の全容の解明と制御に向けた総合的な研究が開かれていくことが期待されるとしている。