東京工業大学(東工大)は2月13日、コペンハーゲン大学、上智大学、東京大学との共同研究により、大規模火山噴火の際に成層圏での大気化学反応により硫酸の硫黄安定同位体比が変化するメカニズムの解明に成功したと発表した。

成果は、コペンハーゲン大のJohan A. Schmidt研究員、同・Matthew S Johnson准教授、上智大のSebastian O. Danielache嘱託教員、東大 博士学生の山田明憲氏、東工大大学院 総合理工学研究科 化学環境学専攻の服部祥平助教、同・吉田尚弘教授、同・理工学研究科の上野雄一郎准教授らの国際共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間2月11日付けで米国科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

人為活動による気候変動の予測のためには、まず自然活動に由来する気候変動を理解する必要があるが、中でも火山活動は気候に重大な影響を与える要因の1つとなる。例えば、火山によって放出される噴煙が成層圏に到達する大規模火山噴火後、成層圏には「硫酸エアロゾル」が多量に生成されるが、この層が太陽光を遮ることにより地上への日照量が減少し、地球の平均気温が長期間にわたり低下することとなる。

しかし、こうした大規模火山噴火の観測データは、特に過去になればなるほど関連したデータが少なくなるため、過去の火山活動と寒冷化の関係を定量的に理解する手法は限られていた。観測記録が残る20世紀の大規模火山噴火の場合では、ピナツボ火山(1991年)や、アグン火山(1969年)直後の南極の雪から、質量数33の硫黄が異常に濃縮し、逆に質量数36の硫黄が異常に枯渇した硫酸が発見され、この特徴的な同位体組成(同位体異常)が大規模火山噴火の指標となり得ることが指摘されているが、この硫黄同位体(硫黄の安定同位体は、質量数32/33/34/36)の異常濃縮および枯渇を引き起こす原因についてはわかっていなかった。

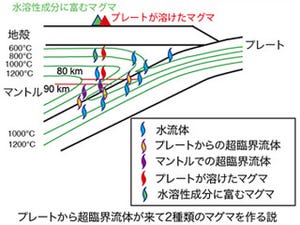

そこで今回、研究グループは大気中での紫外線照射によって生じる化学反応、特に硫黄同位体異常の度合いは成層圏に届く光の波長と二酸化硫黄吸収性によって決定されることから、成層圏大気中における二酸化硫黄の光励起反応が引き起こす同位体の分別の予測を行った。その結果、大規模噴火の直後に南極に降下した硫酸塩の記録をうまく説明できることが確認されたという。

また、この二酸化硫黄の光励起反応の速度は、一般に他の二酸化硫黄酸化反応に比べて極めて遅いことが示されたが、火山噴火の噴煙内における大気化学モデル計算の結果、火山噴火に伴い成層圏に注入されるハロゲン(塩素・臭素)が引き起こす化学反応により、ほかの二酸化硫黄酸化反応が阻害され、二酸化硫黄の光励起反応の相対的重要性が高まることも明らかになったとしており、これにより極域の氷床や雪などに保存された硫黄同位体異常の記録を再現することが可能になったとする。

今回の成果により、特徴的な硫黄同位体シグナルを作るメカニズムが解明されたことから、研究グループでは、硫黄同位体記録から気候変動に影響を与えた大規模火山噴火の検出が可能になると説明しており、今後、硫黄同位体異常の記録から過去に起きた火山噴火の規模および気候への影響の定量的な復元を進めることで、地球の気候変動に対する火山活動の関連の理解が進むことが期待されるとしている。