東京大学(東大)は、スウェーデン王国ルンド大学、農業環境技術研究所(NIAES)と共同で、蛾類の性フェロモンの生産に関与する酵素の1つである「脂肪酸還元酵素」において、1アミノ酸残基の変異が性フェロモンの組成に大きな変化をもたらすことを生化学的に証明したと発表した。

成果は、スウェーデン王国ルンド大学 博士課程(当時)のJean-Marc Lassance氏、同・博士課程(当時)のMarjorie A. Lienard、同大学のChrister Lofstedt教授、NIAES 生物多様性研究領域の田端純主任研究員、東大大学院 農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 外国人特別研究員(当時)のBinu Antony氏、同・博士課程(当時)の銭曙光氏、同・藤井毅特任助教、同・石川幸男教授らによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間2月11日付けで米国科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」オンライン版に掲載された。

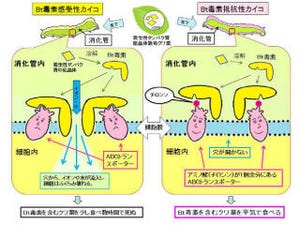

蛾類のメスは性フェロモンにより同種のオスを誘引することが知られているが、性フェロモンは種ごとに複数の酵素が関与し、それが順次作用することで組成(成分とそのブレンド比)を変化し、別種のオスが間違って誘引されない仕組みとなっている。

この性フェロモンの生合成酵素の1つが、フェロモンの原料となる長鎖脂肪酸誘導体をアルコールに変化させる還元酵素であり、これまで組成を最終的に決める重要な酵素であると考えられていた。しかし、酵素のどの部位の変化がフェロモンの組成に影響するのかはわかっていなかった。

そこで研究グループは、農業上重要な害虫を含む「アワノメイガ」類8種からこの還元酵素の遺伝子をクローニングし、酵母発現系で酵素を作りだし、機能解析を行ったという。

その結果、アミノ酸配列のわずかな違いが還元酵素の特性に影響していることが推測されたことから、さらに酵素活性に直接関わると予想される部位を絞り込み、特定のアミノ酸残基を人為的に変化させた酵素を作製して機能を解析したところ、453番目のアミノ酸残基が「システイン(C)」であるか「フェニルアラニン(F)」であるかで異なる酵素活性を示すことが判明したという。

研究グループでは、今回の成果について、蛾類の種分化に重要な影響を及ぼしたと考えられる性フェロモン組成の変異の原動力の1つが、還元酵素のアミノ酸レベルでの変異であったことを示すものであり、これにより将来的には、農業害虫を含む蛾類の性フェロモン交信系の進化を分子レベルで議論できるようになったと説明している。