京都大学(京大)は2月12日、磁性と密接な関係を持つ超伝導体において、超伝導電子がある特定の方向でのみ重くなり、非常に動きにくくなった特異な超伝導状態になっている明らかにしたと発表した。

同成果は、同大の芝内孝禎 理学研究科准教授、松田祐司 同教授、橋本顕一郎 東北大学助教(元 同大理学研究科博士課程学生)、米国アルゴンヌ国立研究所、英国ブリストル大学、およびポーランド科学アカデミーらによるもので、詳細は米国科学誌「米国科学アカデミー紀要(Proceeding of the National Academy of Sciences USA:PNAS)」オンライン速報版に掲載された。

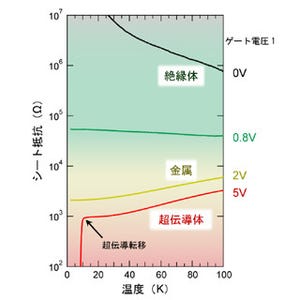

超伝導体は電気抵抗がゼロになる物質で、消費電力なしに電流を流すことができるため、長年にわたって研究が各所で行われてきたが、現在においても室温で超伝導を示す物質は発見されていない。近年になって、銅酸化物系超伝導体や鉄系超伝導体のように、従来の超伝導発現機構では説明できない高い超伝導転移温度をもつ非従来型の超伝導体が発見され、その発現機構の解明に向けた研究が世界中で進められている。

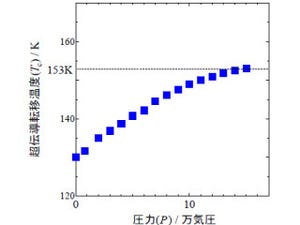

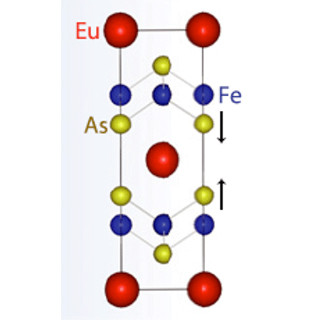

こうした非従来型超伝導は、磁気秩序を持った状態の近傍に現れ、化学元素置換などにより磁気秩序を消失させることで、ドーム型の超伝導の領域が出現することが知られており、鉄系高温超伝導体だけでなく、有機化合物や、希土類化合物などの強相関電子系でも出現することが知られている。

また、磁気秩序の境界が絶対零度に近づくことで、量子力学的な磁気ゆらぎが増大するが、このゆらぎが非従来型超伝導の引き金となって高温超伝導が出現するという磁気的な機構が提唱されている。そのため、量子ゆらぎと超伝導の関係を明らかにすることが求められることになるが、超伝導状態では電気抵抗がゼロになるなど、多くの物理量が観測困難となるため、これまで磁気的な量子ゆらぎが超伝導電子にどのような影響を及ぼすのかはほとんど明らかにされてこなかった。

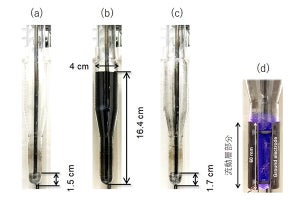

研究グループでも、これまでの研究から量子ゆらぎが超伝導に与える影響を直接観測することに成功していたものの、その詳細は明らかなっていなかった。今回の研究では、磁気秩序消失点の近傍に位置するさまざまな超伝導体(希土類化合物、鉄系化合物、有機化合物)において、磁場侵入長は超伝導が磁場を遮蔽する能力を表す物理量「磁場侵入長」の温度変化を60mKまで精密に測定することに成功したという。

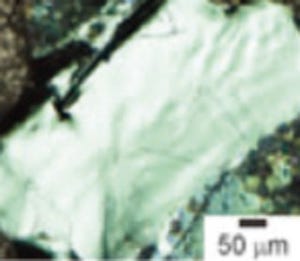

磁場侵入長は、超伝導電子の密度と重さ(有効質量)と密接な関係にあり、超伝導を記述する上で最も基本的かつ重要な量となっている。今回の測定の結果、クローバー型の超伝導ギャップの形のみを考慮した理論で期待されていた温度に比例した変化ではなく、温度の3/2乗に比例した異常な温度変化を普遍的に示すことが確認されたという。

このような異常な振る舞いについて研究グループは、超伝導電子の重さや速さが方向によって変化すると考えると、うまく説明することができるとしており、実際にクローバー型の超伝導ギャップに応じて、電子の速さもクローバー型に変化する時の磁場侵入長の温度依存性を計算し、実験結果を再現できることを示したとしている。この結果は、特定の方向(ギャップがゼロの方向)に動く電子は重さが重く、速さが遅くなり、非常に動きにくくなっていることを示すもので、この原因として磁気的な量子ゆらぎが超伝導電子に直接影響を及ぼしていることが考えられるとする。

なお、磁気秩序近傍の多くの超伝導物質では、量子ゆらぎが最大となるちょうど磁気秩序が消失する点で転移温度が最も高くなる振る舞いを示していることから、研究グループは今後、今回の研究結果の理論的な理解により、高温超伝導発現機構の解明に向けた手がかりが得られるのではないかと期待を示している。