京都大学(京大)は、ナノメートルサイズの誘電体微小球に金属キャップを被せた複合構造体が超小型光共振器として有望であることを数値計算の手法を用いて明らかにしたと発表した。

成果は、同大 工学研究科 Xiangeng Meng外国人共同研究者、藤田晃司准教授、田中勝久教授らによるもの。米国パデュー大学のUrcan Guler大学院生、Alexander V. Kildishev准教授、Vladimir M. Shalaev教授らの研究グループと共同で行われた。詳細は、英国Nature系オンライン科学誌「Scientific Reports」に掲載された。

指向性・単色性・干渉性に優れ、高いエネルギー密度を持つレーザーは、光通信や光記録用光源として用いられるほか、高精度計測、金属やセラミックスの加工、医療用メスなどの分野で実用化されている。それを作り出すためには、光を発生する利得媒質と、それを閉じ込める共振器が必要で、共振器は数十~数百μmの大きさが必要となっている。この光共振器そのものは小型化が可能ながら、光の回折限界により光の波長より小さくすることは困難であり、ナノオーダーの電子回路内で用いることはできなかった。

そうした課題の克服に向けた研究が世界中で進められており、中でも金属のナノ構造を用いると表面プラズモン共鳴により光をナノメートル領域に閉じ込めることができるようになるため、回折限界を超えた微小領域における光の制御が期待されており、2003年には金属ナノ構造の近傍に量子ドットや色素分子などの利得媒質を配置し、プラズモンエネルギーの損失を補償すると、「誘導放出による表面プラズモンの増幅(スぺ-ザー:Surface Plasmon Amplification by Stimulated Emission of Radiation、SPASER)」が起こり得ることが理論的に示され、それに基づいて、金属ナノ粒子の表面プラズモンを利用したナノレーザーに関する実験が進められている。しかし、レーザーの特徴である指向性をスぺーザーにおいても実現できるかどうかは明らかではなかった。

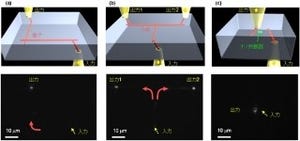

今回、研究グループでは、利得媒質を含む球状の誘電体ナノ粒子に金属キャップを被せたコア-シェル構造におけるプラズモン共鳴を数値計算の手法で解析した結果、「電気四極子」と呼ばれる共鳴モードが指向性を持つ発光をもたらすことを明らかにした。

|

|

|

|

図1 球状の誘電体ナノ粒子に金属キャップを被せたコア-シェル構造。計算では誘電体内に利得媒質の存在が考慮されている |

図2 金属ナノキャップにおける表面プラズモン共鳴モード。電気四極子モードが指向性をもつ電磁波の放出をもたらす |

具体的には、利得をもつ半径100nmのSiO2粒子に10nm厚のAgキャップを被せた構造に対して光を入射し、入射方向を変えたときのプラズモンの挙動を調査したという。この結果、電気四極子モードに基づく表面プラズモンの増幅が起こり、かつ、入射光の方向に依存せず、金属キャップの軸方向に沿って電磁波が放出される現象が見いだされたほか、球状の誘電体ナノ粒子のまわりを完全に金属で覆った構造よりも、放出される電磁波の強度が高いことが判明したという。

このような指向性の電磁波の放出を含んだ現象はコア-シェル型構造の対称性を球対称から低下させるだけで現れるほか、球のまわりを半分だけ金属で覆うというシンプルなものであり、かつ誘電体や金属の種類や大きさを変えることでさまざまな光共振器を作製することで、発光波長の制御が可能になるため、ナノ領域での光制御技術の発展につながり、特に、省電力の照明用光源、高密度の熱アシスト光磁気記録、イメージング技術などへの応用が期待できると研究グループは説明する。

なお、研究グループは今回の研究成果を受けて、今後は、同ナノ構造を実際に作製し、発光特性の評価を行い、ナノレーザーの実証に向けた取り組みを進めていく計画としているほか、すでに100nmサイズの誘電体ナノ粒子を得るための合成技術は確立され、このような粒子に金属キャップを被せることも原理的には可能であることから、指向性をもったナノレーザーを将来的に実現できる可能性があるとコメントしている。