国立環境研究所(NIES)、気象庁気象研究所、加ヨーク大学の3者は1月21日、民間航空機による大気観測プロジェクト「CONTRAIL」により得られた二酸化炭素(CO2)濃度の高頻度観測値から、成田上空(地表付近から高度約10kmまで)におけるCO2濃度の総観規模の変動の季節ごとの特徴や高度変化を明らかにしたと発表した。

成果は、NIES地球環境研究センター 地球環境データベース推進室の白井知子主任研究員、同・大気海洋モニタリング推進室の町田敏暢室長らの国際共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、2012年12月26日発行の「Tellus Series B」誌に掲載された。

CO2は人為的に排出されている温室効果ガスの中で地球温暖化に及ぼす影響が大きいとされている。人間活動に伴う化石燃料の消費、セメント生産、森林破壊などの土地利用の変化などにより、大気中のCO2濃度は増加している。

2012年の世界のCO2平均濃度は、産業革命以前の平均的な値とされる280ppmに比べて約40%増加し、390ppmを超えた(ppmは体積比で100万分の1を表する)ことが報告されている。CO2濃度は、春から夏に減少し、秋から翌春にかけて増加する季節変化を示す。その季節変化は主に陸域の植物活動によるもので、その振幅は、陸上の植物活動の影響を受けやすい北半球中高緯度では大きく、陸域の面積の少ない南半球では小さくなっている。このような経年変化・季節変化のほかに、CO2濃度は高・低気圧や前線の通過など、気象現象の変化に伴って、数日から1週間程度の時間スケールで変動している。

「総観規模の変動」と呼ばれる、このような短周期の変動は、主に観測地点近傍のCO2の放出・吸収源の分布や放出量・吸収量の情報を含んでおり、また、近年急速に進んでいる衛星観測などの時空間的な代表性を検証する上でも重要だ。

研究グループでは今回、民間航空機で上空のCO2濃度を連続して観測する世界初のプロジェクト「CONTRAIL」で得られた上空の高頻度CO2濃度観測値から、成田上空の対流圏(雲を作る対流活動などが見られる、地表付近から高度約10kmまで)におけるCO2濃度の総観規模の変動の季節ごとの特徴や高度変化を明らかにした。

CONTRAILとは、日本航空が運航する5機の航空機にCO2連続測定装置(CME)と自動大気サンプリング装置(ASE)を搭載して上空大気中の温室効果ガスなどを観測しているプロジェクトで、空港上空において離陸・着陸時に高度分布を観測することが可能だ。日本航空のほか、ジャムコならびに日航財団の全面的な協力の下に実施されている。

対流圏は、地球表面の影響を強く受ける「大気境界層」(高度約2km以下)と、地表の影響を直接は受けないものの大気の長距離輸送には大きく関わっている「自由対流圏」とに分けられる。今回の解析では、複数年(2005年~2009年)にわたる成田上空(地表から高度10kmまで)のCO2濃度の観測値が用いられた。

まず、気象データを解析することによって、観測値を大気境界層に含まれるものと自由対流圏に含まれるものとに分類(高度10km以下でも、成層圏に属すると見なされるデータは除かれた)。さらに自由対流圏のデータは2km高度幅で平均化された。得られた高度ごとのCO2濃度の時間変化から長周期の変動(経年変化・季節変化)を取り除くことにより、残った短周期の変動を総観規模の変動に相当するとみなし、その平均的な変動幅(標準偏差をその指標とした)を季節ごとに解析したのである。

画像1は、2005年から2009年までの成田上空で観測されたCO2濃度の観測値から求めた季節・高度ごとの標準偏差(横棒で示すエラーバーは、年によるバラつき)を示したものだ。なお、季節を3カ月ごとにまとめ、冬(12月~2月)、春(3月~5月)、夏(6月~8月)、秋(9月~11月)として示されている。

画像1に見られるように、成田上空におけるCO2濃度の総観規模の変動は、大気境界層内では、約3-7ppm、自由対流圏では約1-2ppmの幅を持っていること、夏季(濃紺線)には全高度において変動幅が大きくなること、春季(赤線)には上部対流圏(高度およそ8~10km)で下部(高度およそ2~8km)よりも変動幅が大きくなることが判明した。

これまで、同一地点の上空でCO2濃度の高頻度観測を行うことは困難だったが、CONTRAILによって、複数年にわたるCO2濃度の高頻度観測値が得られたことで、統計的に有意(信頼度水準で99%)な総観規模の変動の高度分布の季節変化を得ることができたというわけだ。

大気中CO2濃度が上空においても総観規模の変動をしていること、またその変動は季節・高度により異なることを複数年にわたる高頻度観測値から明確に示したのは世界で初めてのことである。

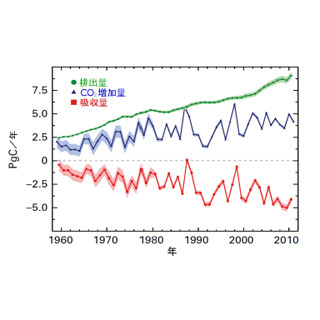

画像2は、「全球大気輸送モデル」を用いて算出したCO2濃度のデータから、CONTRAILによる観測データの解析と同様の方法で求めた総観規模の変動幅を表したグラフだ。

全球大気輸送モデルとは、CO2などの大気微量成分の、大気中での輸送・拡散の様子を、気象データを用いて数値シミュレーションするための計算プログラムのことだ。大気微量成分の空間分布と変動を再現することができる。今回の解析では、NIESの開発した「NIES-TM version05(水平解像度1.0°×1.0°、鉛直47σ層)」が用いられた。

画像2のグラフから、輸送モデルを用いた計算結果でも、CONTRAILによって観測により得られた季節・高度分布がよく再現できることが判明。そこで、この輸送モデルを用いて、「タグ付きシミュレーション」を行い、成田上空におけるCO2濃度の総観規模の変動に寄与している地域について調べた。

なおタグ付きシミュレーションとは、領域ごとにタグを付けることで、観測されたCO2がどの領域の吸収源・排出源に由来するかを見積もる計算法のことである。

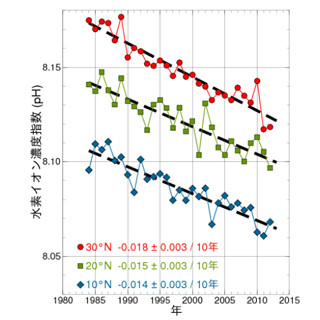

このシミュレーションでは、具体的には成田近傍の地域を日本(Jpn)、東アジア(CKT)、東南アジア(SEA)、ロシア東部(Eru)、ヒマラヤ(Him)、インド(Ind)の6つの領域に分け、それぞれの領域における化石燃料および陸域生態系(森林や土壌など)由来のCO2放出・吸収を区別して、それぞれに合計12個のタグを設定した(画像3・4)。

|

|

|

|

画像3。タグを付けた6領域(Jpn、CKT、SEA、Eru、Him、Ind)と成田(NRT)の位置 |

画像4。タグ付きシミュレーションの際、6領域(Jpn、CKT、SEA、Eru、Him、Ind)における化石燃料および陸域生態系由来のCO2放出・吸収源に付けた各タグの名称 |

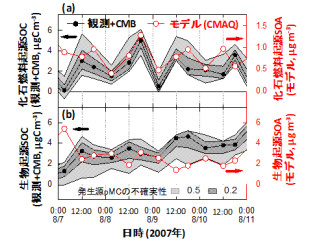

タグ付きシミュレーションの結果(画像5)から、成田上空のCO2濃度の総観規模の変動(ピンクの×)の内、大気境界層内では日本のCO2放出・吸収(黒の●と■)の影響が大きいものの、自由対流圏では1年を通じて、東アジアに由来するCO2の放出や吸収(赤の●と■)に最も影響を受けていることがわかった。

春季に上部対流圏(高度およそ8~10km)で見られた総観規模の変動幅の増加は、春季に卓越する東アジアからの汚染大気の「吹き出し」(アウトフロー)により上部対流圏に運ばれたCO2が偏西風に乗って日本上空を通過する様子をとらえたと考えられるという。

画像5は、タグ付きシミュレーションにより計算された成田上空のCO2濃度の総観規模の変動幅。成田上空の、全球のすべての放出・吸収源由来のCO2による変動幅(×)および、表1に示した各タグを付けた領域からの放出・吸収源由来のCO2のみによる変動幅を、2007年の季節ごとで表示している。横軸は、対数で表現されていることに注意が必要だ。

CO2濃度の総観規模の変動が高低気圧の通過と連動していることは、CO2濃度と地表面気圧の時間変化を見ても明らかだ(画像6)。

画像6で地表面気圧の低下と同期して大気中CO2濃度の上昇が見られた2007年6月13日~16日の高度約3kmにおける大気中CO2濃度の輸送モデルによるシミュレーション結果を、天気図と共に示したのが画像7・8である。CO2濃度の高い気塊が寒冷前線の背後に分布しており、低気圧が本州の南岸を東進するのに伴い、成田上空のCO2濃度の上昇をもたらしたことがわかる。

今回の研究では、これまで断片的にしか観測値が得られなかったため不可能だった上空におけるCO2濃度の総観規模の変動について、統計的に有意で総合的な解析を行うことができたという。

これらの結果は、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」などの衛星による観測の検証に役立つほか、インバージョン(大気観測からの逆推定)手法を用いてCO2の放出源・吸収源の分布や放出量・吸収量を見積もる際にも大気中CO2濃度の総観規模の変動が1つの指標として役に立つことを示している。