産業技術総合研究所(産総研)は1月15日、ヒトおよび類人猿の進化の歴史を、全ゲノム配列情報を用いて解明した結果、ヒトとチンパンジーの種が分岐したのは一度のみ起きたことを示し、「祖先におけるヒトとチンパンジーの交雑」仮説を否定したほか、ヒト系統とチンパンジー、ゴリラの種分岐年代はそれぞれ600~760万年前、760~970万年前と推定され、近年考えられていた分岐年代より古いことがわかったと発表した。

同成果は、産総研バイオメディシナル情報研究センター 分子システム情報統合チームの今西規 招聘研究員、総合研究大学院大学先導科学研究科の颯田葉子 教授らによるもの。詳細は、ゲノムレベルの進化研究に関する総合誌「Genome Biology and Evolution」に掲載された。

2012年にヒトゲノムが持つ機能を網羅的に調べ上げるプロジェクトであるENCODEの成果が発表されるなど、近い将来、ヒトゲノムを中心としたヒト疾患研究や創薬研究の進展が期待されているが、そうしたヒトゲノムを産業的に活用することの基礎的な背景となるのが、「ヒトらしさ」の特徴の解明である。

この"ヒトらしさ"を形作る遺伝的な特徴は、進化においてヒトの系統特異的に起きたゲノム上の変異により生じた。例えば、生活習慣病など多くの疾病に関する遺伝的変異がヒト系統に特異的に起きたことが知られており、疾病がどのように生じたかを明らかにするにはヒト特異的なゲノムの変異とヒトに特有の特徴における変化の関係を明らかにする必要がある。

遺伝的変異が起きた系統の特徴を明らかにすることで、その変異がヒトにのみ起こったことかどうかが判断できることから、そうした"ヒトらしさ"をゲノムから理解するためには、ヒトの進化的な歴史をはじめに知る必要がある。しかし、ヒトと類人猿の種が分かれた過程については未だ統一見解が得られていない。例えば、古生物学および集団遺伝学では、ヒトと最も近縁種であるチンパンジーの間に種が分岐した後に交雑が起きたかについて長く論争になっており、2006年にはPattersonらが限られたゲノム配列を用いて交雑仮説を提唱した一方、交雑を反証する論文も多く存在していた。

そうした状況の中、近年、ヒトゲノムだけではなく類人猿のゲノムも全長が解読され、網羅的なゲノムデータを用いてヒトとチンパンジーの種分岐問題を再検討できる条件が整って来たことから、今回の研究では、産総研が2004年に開発したヒト完全長cDNAに基づくヒト遺伝子データベース「H-InvDB」を中心としたゲノムおよび遺伝子の進化情報と、2011年に産総研に導入された大型計算機「AIST Super Cloud」を用いることで分析が行われた。

ゲノム配列は生物が持つ遺伝情報のすべてであり、ヒトゲノム配列では約30億文字の情報量を持つ。細胞内ではDNAとして存在し、その複製において、まれにエラーが生じることで、親から子へと伝わる際に数十カ所の誤記が生じ、突然変異が起こる場合がある。こうした変異は、長い年月でその系統が途絶えてしまうこともあるが、中には集団が特定の変異を持つ子孫のみで構成されるようなことが起こる場合がある。これは固定と呼ばれるが、動物ゲノムにおける突然変異の大部分はゲノムが持つ生物としての機能には影響を与えないため、突然変異がその集団に固定するか否かについては、偶然に頼ることとなる。一方、時々生じる有害な変異は遺伝子の機能に支障をきたし、子孫を残すことに不利となるために、速やかに途絶えてしまい、さらにごくまれに生じる生存に有利な変異は集団に固定されやすくなる(自然選択)。ゲノムそして生物の進化は、こうした変異と固定の過程を繰り返すことによりなされてきた。

また、共通祖先から進化してきたと考えられている現生生物種のゲノムは、共通祖先のゲノムに変異が蓄積された結果であると考えられている。そのため現生生物種間でゲノム配列を比較し、互いに異なるゲノム領域を判定することで、それぞれの種が共通祖先から進化してきた歴史を推定することが可能だ。例えば、ゲノム配列の差異が大きい種同士は古くに分かれ、差異が小さい種同士は近縁で、新しい時期に分かれたと考えられることから、ゲノム配列の差異と分岐した時間の関係について統計モデルに当てはめることで、種間の種分岐年代を推定することが可能になる。こうしたゲノム配列を用いて進化を推定する方法は、これまで長く用いられてきた骨や歯などの古代生物の化石記録から生物の進化を探る方法とは異なり、大量の情報と定量性に裏付けられるものだ。

|

|

|

変異が集団に固定する過程。丸が集団中の個体、線が遺伝子の系統を示す。濃色の系統が集団中に固定されており、大部分を占める淡色の系統は途中で集団から消え集団には固定されない。この図を時間に対し逆にたどると、集団内の個体が持つ遺伝子は共通祖先を有していることがわかる。一方小さい集団(図の図)では、変異が集団に広まる時間(あるいは現在から共通祖先までさかのぼる時間)は短くなる |

Pattersonらの2006年のヒトとチンパンジーのゲノムの部分領域を用いた解析では、性染色体であるX染色体における種分岐年代は常染色体より新しいと推定し、その理由をヒトとチンパンジーが祖先において交雑したからであると発表していた。交雑によりチンパンジーゲノムがヒトゲノムに混じると、そのゲノム領域の分岐年代は、最初に種が分岐した時期ではなく、交雑が起きた時期として推定される。このような交雑の痕跡はX染色体だけでなくすべての染色体に見られるはずだが、Pattersonらの研究では、交雑の痕跡がX染色体の全域に見られる一方常染色体には存在しないことを示しており、これについては、交雑が起きたヒトの祖先では、チンパンジーの祖先から受け継いだX染色体が生存に大きく有利にはたらき、チンパンジーの祖先のX染色体全域を持つ個体のみが生き残った(選択された)と説明している。

|

|

|

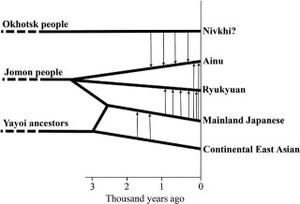

交雑の有無に基づく種分岐のモデル。交雑が無い場合には一回だけ種分岐が起きた(図の左)。種分岐直前の集団にも変異が集団に固定するような系統関係が成り立っている。これは遺伝子(茶線)が種分岐に先駆けて(あるいは同時に)分岐したことを意味している。交雑がある場合(図の右)では、種分岐の後に遺伝子の混入が起き(紫線)種分岐より新しい遺伝子の分岐が一部に観察される |

この仮説では2つの疑問が残された。1つは、交雑の説明があまりにも複雑であること。もう1つは、常染色体とX染色体における突然変異率の差を十分に考慮していないということである。X染色体の突然変異率は常染色体より小さいことが知られている。体内で生成されるオスの精子の数はメスの卵子より多く、細胞分裂にともなってDNAの複製エラーすなわち突然変異が起きる機会も多くなる。そのため、父からのみ子に受け継がれるY染色体は突然変異率が高くなり、母から受け継がれる割合が高いX染色体は突然変異率が低くなる。父母から均等に受け継がれる常染色体の突然変異率はそれらの間に位置しているため、X染色体と常染色体の突然変異率の差を正しく見積もっていない場合、X染色体と常染色体の種分岐年代を誤って推定してしまう可能性があった。

研究グループでは今回、ヒト、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンの1.9Gb(19億塩基対)にわたるゲノムアラインメントを作成し、集団遺伝学的モデルに基づいてヒトと類人猿の祖先における種分岐年代および集団サイズの推定を行った。種分岐年代は、まず「種分岐年代と(1年ごとの)突然変異率の積」として推定され、その後、適切な突然変異率を代入することで種分岐年代自体が推定された。その結果、ヒト-チンパンジーにおける「種分岐年代と突然変異率の積」は染色体ごとにバラつき、X染色体では小さく推定されたほか、ヒト-チンパンジーより古いヒト系統-ゴリラの種分岐についても同様に「種分岐年代と突然変異率の積」は染色体ごとにバラつくこと、またこれら別々に起こった分岐において、染色体ごとのこの値の分布は強く相関することが判明した。

|

|

|

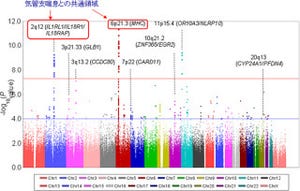

染色体ごとに推定した「種分岐年代と突然変異率の積」における相関。ヒト-チンパンジー種分岐およびヒト系統-ゴリラの種分岐において染色体ごとに種分岐年代と突然変異率の積を推定しプロットしたところ、これら種分岐に関する2つの値に強い相関が示された。このことは、染色体ごとの推定値のバラつきが種分岐年代ではなく突然変異率の違いによることを示している |

この相関は、「染色体間で分岐年代が異なる」か「染色体間で突然変異率が異なる」のいずれかで説明できるという。ただし、「染色体間で分岐年代が異なる」という仮説を説明するには、複雑な仮定を置く必要があるという。ヒト-チンパンジーの種分岐とヒト系統-ゴリラの種分岐は時を隔てて別々に起きた出来事であるにもかかわらず、2つの種分岐年代が染色体間で相関するという現象を説明しなければならないためだ。一方、「染色体間で突然変異率が異なる」という仮説は、染色体ごとの進化メカニズムの差異としてよりシンプルに説明でき、このことから、ヒト-チンパンジーの種分岐年代は染色体間で単一、すなわちヒトとチンパンジーの種の分岐は交雑を考慮せずとも1回の種分岐として説明できることが示された。

また、近年のヒト親子ゲノム解析により明らかになった突然変異率を用いると、ヒト系統とチンパンジー、ゴリラ、オランウータンとの種分岐年代はそれぞれ600-760万年前、760-970万年前、1500-1900万年前と推定されるという結論が得られた。同様にそれらの種分岐に対応する祖先の系統における有効集団サイズ(個体数)は、59,300~75,600、51,400~66,000、159,000~203,000であり、これらのゲノム配列から推定された分岐年代は、これまで知られてきたヒト祖先の化石の年代とよく合致していることも確認された。これらの結果は、Pattersonらが2006年に提唱した「ヒトとチンパンジーは祖先において交雑し、その痕跡がX染色体に残る」という仮説を強く否定するものとなった。

ちなみに最古の人類と考えられるアルディピテクス・カダッパ(520-580万年前)は、ヒト-チンパンジー種分岐直後のヒト系統に属する種と考えられ、約1000万年前のアフリカに暮らしていた大型類人猿、チョローラピテクス、ナカリピテクスはヒト、チンパンジー、ゴリラの共通祖先であることも示唆された。

なお、今回の成果から、ゲノム解析に基づく種の分岐の情報と化石記録を統合することで、ヒトの進化の歴史を詳細に理解できるようになることが期待されるようになるという。また、ヒトゲノムにおけるヒト特異的な性質を同定できるようになることから、ヒト遺伝性疾患の解明およびヒトゲノムを中心とした創薬・治療法の確立に有用な情報となることが期待されると研究グループでは説明する。

また、今回の研究から新たな課題も発見されたという。それは、解析結果より染色体ごとに異なる突然変異率が同定されたものの、その原因は謎のままであるということだ。ゲノムの進化メカニズムの解明は医学・生物学の広い分野に影響を及ぼす重要分野であることもあり、研究グループでは今後、さらなる研究を進めていく方針としている。