東北大学は1月15日、一度細胞を分解した細胞抽出液を細胞内に非常に近い濃度に試験管内で調製することに成功したと発表した。

同成果は同大大学院工学研究科の藤原慶研究員と野村 M.慎一郎 准教授らによるもので、詳細は科学雑誌「PLoS ONE」に掲載された。

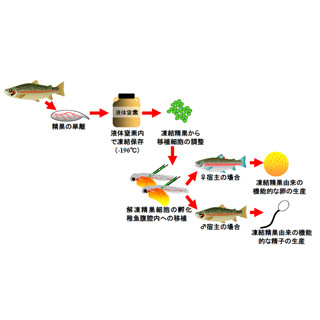

生物の基本単位である細胞を一度分解してバラバラにしてしまうと、再度混ぜ合わせても生きた細胞に戻ることはない。しかし、そこから得られる細胞抽出液が、DNA からタンパク質を作る能力を持っていることは1960年代から知られており(無細胞タンパク質発現)、これまでにこの現象により細胞を模したさまざまな人工細胞が構築されてきた。こうした研究の延長線上として、細胞そのものを創れないかという試みが世界各地で進められているが、細胞に見られる高度な機能が細胞抽出液で常に再現されるわけではなかった。この理由の1つとしては、従来取り扱われていた細胞抽出液が実際の細胞よりも格段に希釈された状態であり、必ずしも細胞の真の状態が反映された訳ではなかったことがある。

21世紀の現在、細胞の内部はタンパク質や核酸などの生体高分子が非常に混み合った状態にあることが判明しており、その濃度は300g/Lとも言われている。そのため、細胞抽出液をそうした高濃度にまで再濃縮する手法が確立されれば、細胞の再組み立てに向けた重要な糸口が提供されることになると期待されていた。

今回の研究では、添加物なしで細胞抽出液を調製しても無細胞タンパク質発現が可能であることが示された。また、こうして得られた無添加の細胞抽出液は、水分を蒸発させることで細胞内から取り出した成分のみを濃縮することが可能であり、圧力が低い環境では沸点が低く常温で蒸発できる現象を利用したところ、細胞抽出液は細胞内並みの濃度まで濃縮可能であることが判明した。

生体分子は不安定であり試験管内では機能を失いやすいことが知られているが、この濃縮操作では個々の機能を失うことはなかったという。しかし、ある濃度以上になるとシステムとして働く無細胞タンパク質発現は正常に働かなくなることも明らかとなった。

この結果は添加物や濃度の問題だけでなく、マイクロメートルサイズの細胞内空間と試験管内における環境が明確に違うことを示すものであり、生体分子(細胞抽出液)が細胞に戻るために必要な諸条件を求める材料ができたことを意味すると研究グループでは説明する。

そのため、今回の成果に基づく形で現代分子生物学的手法を用いることで、物質から生きた細胞を構成するための基本的な諸条件が導かれることとなり、その結果、生命科学の新たな時代が開かれることが期待されるとコメントしている。