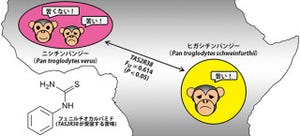

京都大学(京大)は、チンパンジーの大脳の成長様式を通して、なぜほかの霊長類と比較してヒトが顕著に大きな脳やヒト知性を獲得したのかということを明らかにしたと発表した。

同成果は、同大 酒井朋子 霊長類研究所研究員(最先端戦略強化)、同 三上章允 名誉教授(現 中部学院大学教授)、富山大学の松井三枝 准教授、ジョージタウン大学のLudise Malkova 准教授、京大 霊長類研究所の松沢哲郎 教授らによるもので、詳細は「英国王立協会紀要(Proceedings of the Royal Society B)オンライン版に掲載された。また紙媒体での出版は、2013年2月22日に予定されている。

人間の本性としての社会的知性・行動を理解するためには、その基盤となる脳の進化過程をたどることが必要不可欠である。近年、医用画像法の発展により、ヒトを含めた霊長類の脳サイズを生体で容易に計測できるようになったことから、脳の内部構造にまで踏み込み、ヒトの特異的な脳構造を明らかにすることに関心が集まるようになってきた。しかし、ヒトの脳の進化的基盤を本質的に理解するためには、成体における脳構造の特徴に注目するだけでなく、ヒト固有の脳構造の特徴が、どのような発達過程を経て現れるのかを明らかにする必要があるが、ヒトとDNA塩基配列が約98%同じという、最も近縁な現生種であるチンパンジーであっても脳発達に関する情報は乏しい状況であり、特に近年の米国では、医学研究としての新たなチンパンジーの確保の禁止や研究そのものの中止といった動きが見られ、チンパンジーの脳の発達様式を明らかにしようとする研究を進めようとする場合、獣医学部の病理学研究室などで保管されている何十年前の古い脳標本を用いて研究するしか手段がないような状況となってきていた。

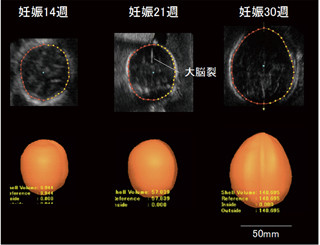

そこで今回、研究グループは、3次元の磁気共画像(MRI)法により、チンパンジーの大脳体積の成長変化の分析を試みたほか、ヒトおよびアカゲザルザルとの比較を通して、ヒト特異的な脳構造の発達機構の解析を行った。

具体的には、霊長類研究所で出生した3個体の子どもチンパンジーを対象に、出生後6カ月~6歳(乳児期~思春期前)の3次元の脳MRIを縦断的に撮像し、その撮像した脳画像を用いて、大脳の灰白質体積および白質体積の成長変化を年齢ごとに分析し、これらの結果をヒトおよびアカゲザルの成長変化の比較を行った。

この結果、チンパンジーとヒトの大脳の成長期間は子ども期まで及ぶことが明らかとなった。チンパンジーの前期乳児期(出生後6カ月)における大脳の全体体積は成体に対して約73.8%であり、ヒトでは同じ発達期(出生後1年)において74.2%であったほか、アカゲザルでは、前期乳児期の時点での大脳の全体体積は、すでに成体の大きさに達していることが確認された。

また、チンパンジーとヒトの大脳体積の成長様式に大きな違いがあることも併せて発見したという。チンパンジーにおける前期乳児期における大脳の全体体積の増加率は8.4%(出生後6カ月~1歳)だったが、ヒトでは16.4%(出生後1歳~2歳)増加し、ヒトの赤ちゃんの半分であることが判明したほか、アカゲザルではほぼ同じ時期に、1.6%(出生後3カ月~4.8カ月)しか増加しないことも確認された。

さらに研究グループでは、チンパンジーとヒトの前期乳児期における大脳の全体体積の増加の大きな違いは、同時期の大脳の内部構造の発達様式の違いに起因するのかもしれないと考え、その可能性の検証のために、大脳体積の灰白質/白質比の成長変化の分析を実施した。

その結果、チンパンジーとヒトはアカゲザルと異なり、前期乳児期の時点で大脳の内部構造の比率が大きく異なることが明らかとなった。具体的にはチンパンジーの比率は3.51(出生後6カ月)、ヒトは同3.29(出生後1歳)で、マカクザルでは、1.93%(出生後3カ月)であった。また、チンパンジーでは同時期の大脳体積の灰白質/白質比は3.51から3.18(出生後6カ月~1歳)に変化するのに対して、ヒトでは3.29から2.05(出生後1歳~2歳)変化したほか、マカクザルではほぼ同じ時期に、1.93から1.82(出生後3カ月~4.8カ月)しか変化しなかったことから、ヒトの前期乳児期における大脳体積の灰白質/白質比は急速に変化するのに対して、チンパンジーではヒトほどには変化していないことが示された形となった。

これらの成果により、ヒトの赤ちゃんでは前期乳児期に動的な大脳内部構造の変化が生じていることが実証されたこととなったほか、この前期乳児期の脳組織の変化は、大脳内部の灰白質の増加というよりはむしろ白質体積の増加に起因することが明らかとなった。チンパンジーの前期乳児期における灰白質体積と白質体積の増加率は、それぞれ5.2%、17.2%(出生後6カ月~1歳)ながら、ヒトはそれぞれ8.4%、42.8%(出生後1歳~2歳)、マカクザルでは、大脳の灰白質体積には研究期間中(出生後3カ月~4年)において有意な成長変化はなく、前期乳児期における白質容積の増加率は9.4%(出生後3カ月~4.8カ月)であったためだ。

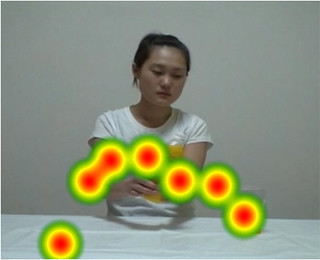

これは、ヒトにおいてのみ、出生後2歳までのあいだに大脳全体の神経連絡の強化に伴う動的な大脳内部構造の再構築が生じ、ヒトの大脳化に寄与することを示唆するものであると研究グループでは説明しており、なぜ出生後2歳までの発達が、言語・文化的知識の獲得に重要であるのか、またなぜこの時期までの人生経験が、子どもの知能指数(IQ)、社会生活、そしてストレスに対する長期的な反応に大きな影響を及ぼすのかということを、生物学的観点より裏付ける成果とコメントしている。