慶應義塾大学(慶応大)は12月21日、哺乳動物の長期記憶を司る分子メカニズムを再現した生化学反応ネットワークモデルを作成し、2週間を超える長期間安定した記憶を形成するためには、記憶刺激の繰り返しにともなって、神経細胞内で分子メカニズムのネットワークが刻々と移り変わっていく現象「ネットワーク遷移」が鍵となることを、コンピュータシミュレーションにより示したことを発表した。

同成果は、同大理工学部生命情報学科の広井賀子 専任講師、同大学院理工学研究科学生の瀧沢大夢氏((論文作成当時)らによるもので、詳細は米国科学誌「PLoS ONE」オンライン版に掲載された。

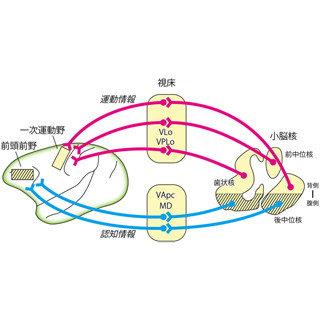

記憶の形成には、脳内で神経細胞間のインタラクションが強化されることが必要であると考えられており、神経細胞間のインタラクション部分に作られる特別な構造は、「シナプス」と呼ばれている。

記憶の形成には、細胞レベルでは2つのメカニズムが提唱されており、そのうちの1つが新しいシナプスの形成による、特定の神経間インタラクションの強化だ。シナプス形成には、前段階として、接続される神経細胞の間で、長期増強(LTP)と呼ばれる一時的な信号強化が起きるが、中でも後期長期増強(L-LTP)と呼ばれる数時間単位での神経細胞間シグナル強化においては、細胞内での新規タンパク質合成の過程などを含めて、シグナル伝達経路の部分と合わせて細胞内生化学反応モデルを構築しやすい時間スケールの現象であるため、多くの分子機構モデルが作られてきた。しかし、長期記憶となると、これらのモデルが対象とする範囲よりはるかに長い期間(300倍以上)がモデル化の対象となり、生化学反応ネットワークという形でその機構を記述しようとするモデルはほぼ見られなかった。

一方、ラットなどのげっ歯動物の脳切片や神経細胞初代培養系を用いた実験により、特に2週間を超える長期間に渡り、刺激によって新しく形成されたシナプス構造を維持するためには、一定の間隔をおいて、繰り返し記憶を誘導する刺激を加えることが重要であるとされてきた。この実験結果を説明するには、刺激によって一種類のシグナルの強度が単純にしきい値を超える、というメカニズムでは、「なぜ決まった長さの時間間隔(インターバル)が、繰り返し刺激の間に必要なのか」を説明することができず、どのようなメカニズムが作用することで、実験通りの現象が説明できるのか、といったことが明確化されていなかった。

そこで研究グループは今回、長期記憶の分子メカニズムを再現した分子ネットワークモデルを作成し、仮説として「ネットワーク遷移」を提唱し、同仮説で説明される分子機構をモデルの中に取り入れまて研究を行った。

"ネットワーク遷移"とは、安定した状態が確立されるまで、あるシグナル経路構成因子が別のものに漸進的に交代することで引き起こされる、分子ネットワーク機構における緩やかで規則的な変化の過程を指す。今回の場合は特に、一番目の刺激で生産された新しいシグナルタンパク質が、二番目の刺激の受け手となることで新しいネットワークを形成し、さらに別のシグナルタンパク質を生み出す、という仕組みを指している。

この仕組みの特徴は、インターバルの間に次の作業に合わせたネットワーク構成員が用意され、元の作業ネットワークから新しい構成員を組み入れた別の作業ネットワークに移り変わって行くことにより、それまでとは異なる作業を実行できるようになり、これを繰り返すことで、初めの状態からまったく別の目的の状態へ段階的に到達可能となる、という点にある。

このような仕組みが細胞内に存在する場合、タンパク質合成に必要な時間以上に長く、生産されたタンパク質が分解されてしまう時間より短いインターバルが繰り返し刺激の間に必要となる。

長期記憶形成に必要な条件を示す実験で、繰り返し刺激の間に必要とされるインターバルの長さは、ちょうどタンパク質合成に必要な時間以上、タンパク質分解にかかる時間未満程度の長さの範囲(2~36時間)にあり、この仮説は実験結果をうまく説明するメカニズムの候補と言えることから、同機構を、モデルを構成する5つのモジュールのうちの1つとしてモデルに組み込み、ネットワーク遷移が起きる場合と、起きない場合について、さまざまな時間間隔で刺激を与え、長期記憶を司る新規シナプスの相対数と、それらが維持される期間の計算が行われた。

その結果、ネットワーク遷移の機構を含むモデルでは、実験により示された割合と同等に新規シナプス数を2週間以上維持させるには、実験通りの条件、すなわち3回以上一定の刺激間隔で刺激を加えることが必要である、という現象を再現することができたという。

またその一方で、同じ分子ネットワークを下流に持ちながら、ネットワーク遷移が起きないようにモデルを変更した場合、変更後のモデルで新しいシナプスが維持されるように刺激強度などを変更すると、シナプスの長期維持に必要とされる刺激間隔の長さが、実験と合わなくなってしまうことが判明した。

これらの結果から、"ネットワーク遷移"の仮説をコンピュータシミュレーションによる定量的検証にて、実験で観察されている通りの結果を再現するためには、"ネットワーク遷移"の仕組みが必要であることが示されたほか、"ネットワーク遷移"の仕組みを取り入れたモデルは、各反応過程を表す微分方程式に含まれるパラメータ値を変更すること、すなわち環境の変化に対応する操作に対して、仕組みがない場合に比べ安定的に振る舞う(影響を受けにくい)ことが確認された。

こうした成果を受けて、研究グループでは今後、モデル中のシグナルタンパク質の具体的な同定や、モデルそのものをさまざまな神経細胞の状態に関する測定結果を反映したシミュレーションに利用することにより、ヒトの長期記憶を司る上で重要となる要素の同定や、それらを利用した医療技術が促進されることが期待されるとコメントしている。