名古屋大学(名大)は12月19日、同種での受精を保証する鍵分子を同定し、これを操作することで大幅に種間交雑の壁を打破することに成功したと発表した。

同成果は、同大WPIトランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の東山哲也 教授と同大学院生の武内秀憲氏らによるもので、詳細は米国オンライン科学誌「PLoS Biology」に掲載された。

生物には、同種同士の受精を保証し、異種間での受精を起こりにくくするような、鍵分子(生殖隔離障壁)が存在する一方、異種間での交雑は、育種の重要な技術となっており、例えばバイオ燃料の得られるアブラナ科のナタネは、カブとキャベツを交雑することで誕生した。

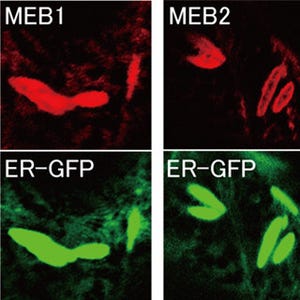

交雑により有用な植物を自在に作り出すためには、鍵分子の実体を明らかにすることが必要となってくる。被子植物の受精は、花粉から伸びる「花粉管」が卵装置へと精細胞を送り届けることによって行われるが、受精を成功させるために、卵装置に含まれる「助細胞」が花粉管を引き寄せる「花粉管誘引物質」を分泌していることが、これまでの研究で明らかにされていた。しかし異なる植物種で、どのような分子が誘引物質であるのかは不明だったほか、異種間での受精を起こりにくくする鍵分子の実体もこれまで明らかではなかった。

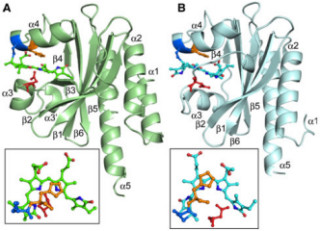

そこで研究グループは、花粉管の誘引には、同種の花粉管に対してより効率的に働く性質があり、花粉管誘引物質そのものが、植物が受精する際の同種の認識に関わっていると予想されたことから鍵分子の候補として、こうした花粉管誘引物質に着目して研究を進めた。ちなみに花粉管誘引物質とは東山教授らがアゼトウガラシ科のトレニアという園芸植物で同定したもので、「ルアー」と名付けたペプチドである。

実際に、ルアーの遺伝子はトレニアの近縁種間では差が大きく、花粉管誘引の種特異性を担う可能性が考えられていたが、他の植物種においてこれまでルアーは発見されておらず、実際にルアーにそのような働きがあるのかが不明となっていた。そこで今回の研究では、全ゲノムが解読されているアブラナ科のシロイヌナズナで、ルアーの同定に挑んだ。

シロイヌナズナには、ルアーに類似する遺伝子が317ほど存在しており、シロイヌナズナのゲノム情報だけから誘引物質を同定することは困難であったことから、誘引物質は種特異的な活性をもち、その遺伝子もシロイヌナズナに特異的なものであると考え、317遺伝子について、近縁種である西洋ミヤマハタザオのゲノム情報と比較したところ、シロイヌナズナの誕生に伴って遺伝子の数を増やし、しかも誘引物質を分泌する「助細胞」という卵装置内の細胞で働く一群の遺伝子を発見。解析の結果、これらはシロイヌナズナの花粉管誘引物質ルアーの遺伝子群であることが判明した。

さらに、シロイヌナズナのルアーは近縁種の西洋ミヤマハタザオの花粉管を誘引する活性が低く、同種の花粉管をより効率的に引き寄せるために働いていることも示されたという。

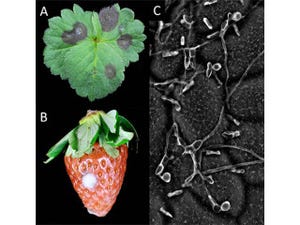

そこで、さらなる実験として、シロイヌナズナのルアー遺伝子の1つをトレニアに導入する試みを実施。シロイヌナズナはフウチョウソウ目アブラナ科に、トレニアはシソ目アゼトウガラシ科にそれぞれ属する非常に遠縁な被子植物同士であるため、シロイヌナズナの花粉管はトレニアの卵装置には本来はまったく誘引されず、交雑することは不可能だ。しかし、遺伝子を導入したことによりトレニアの助細胞はシロイヌナズナのルアーを分泌し、シロイヌナズナの花粉管がトレニアの卵装置に誘引される様子が観察されたほか、正常な受精に必須な過程である、花粉管が卵装置内部へと進入する様子も観察されたという。

この結果は、ルアーが受精における同種の認識に極めて重要な鍵分子であり、この分子を操作することで任意の植物同士を交雑させる技術の開発につながることを示すものだと研究グループは説明する。

また、研究グループは今回の結果は、今回用いられた2つの植物種だけでなく、他の被子植物においてもルアーを操作することで種間交雑の壁を打破できることを示唆するもので、今回の知見により、そうした植物受精の仕組みの理解を進めることが期待されるとするほか、今後、さらに研究を進めることで、任意の植物同士の交雑が可能となり、デザイン通りに交雑育種する技術が開発できると考えられることから、将来的には食糧増産やバイオマス向上につながる新しい植物が作出できることが期待されるとしている。

なお同大では、2012年12月より世界トップレベル研究拠点として「トランスフォーマティブ生命分子研究所」を発足しており、世界トップレベルの化学と生物学の融合による革新的な生命分子の開発を目指すとしている。