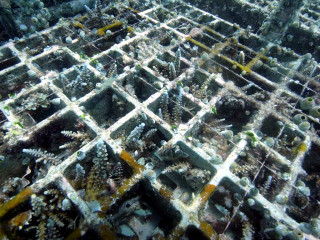

近畿大学水産研究所(近畿大水産研)と水産総合研究センター(水産総研)国際水産資源研究所は12月13日に共同で、全米熱帯マグロ類委員会(IATTC)の協力を得て、天然資源の減少が危惧されるクロマグロについて、天然資源回復・維持に寄与できる可能性を探るため、グローバルCOEプログラムの一環として、天然資源に依存しない「完全養殖」(画像1)によって生産された「種苗」(幼魚)を海洋へ放流するという世界初の実験を実施したと発表した。

そして同日までに、放流した種苗の一部(2尾)が、自力でエサを捕食しないと餓死してしまうとされる放流後30日を経過後、海洋で遊漁者と定置網により、生存状態で捕獲された。

これにより、人工環境下で世代を重ね、配合飼料で育った完全養殖クロマグロ種苗が、自然環境下でも自らエサを捕食して生残できることが判明した形だ。実験は現在も継続中であり、今後も、放流した種苗が海洋で捕獲される可能性があるとしている。

近畿大学は2002年、世界で初めてクロマグロ完全養殖に成功したが、世界のクロマグロ養殖は現在もなお天然種苗(自然界から捕獲した稚魚)に依存しているため、天然クロマグロ資源の減少が危惧されている。

天然資源に依存しない完全養殖種苗を安定供給できれば、天然種苗への依存度を低下させ、天然クロマグロ資源を保護することが可能だ。さらに、完全養殖種苗を自然界の海洋に放流し、繁殖させることができれば、天然資源の回復・維持につながると期待される。

しかし、人工環境下で世代を重ね、配合飼料で育った完全養殖クロマグロを自然界に放流する実験は例がなく、自然環境下での行動・生態はまったく不明だ。また、生物生態系に及ぼす影響や、特定遺伝子のみを持つ個体が繁殖してクロマグロの遺伝的多様性が減少する危惧も指摘されている。

今回の実験は、完全養殖種苗を海洋へ放流する場合と、自然災害などで意図せずに自然環境へ流出してしまう事態の双方を想定し、これらの課題を解明する第1歩として実施された。

まず、完全養殖種苗の自然界での行動・生態が天然種苗とどう異なるかを解明することを目的として、近畿大水産研は天然クロマグロの「ヨコワ」(幼魚)の海洋放流研究を行なっている水産総研 国際水産資源研究所との共同研究という形を選択。

また、国内各地の漁業協同組合や関連研究機関に対し、放流種苗を発見・捕獲した場合の連絡と個体提供を依頼。米国西海岸まで到達する可能性があるため、全米熱帯マグロ類委員会にも協力を仰いだというわけだ。

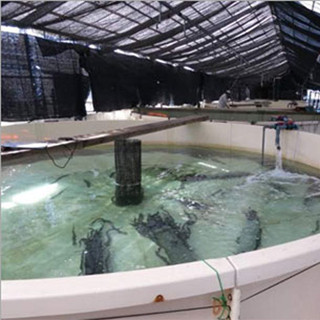

2012年10月15日と21日、いずれも和歌山県串本町沖から、体長16~28cm(生後3カ月)の完全養殖第3世代の計1862尾が放流された。放流されたクロマグロには、目印となる外部標識(ダートタグ)を背ビレに装着されている(画像2・3)。その内の11尾には、水温と水深、移動経路の推移を記録できる「データロガ」が腹部に挿入された(画像4)。

最初の焦点は、配合飼料だけで育った完全養殖クロマグロが自然環境下で生残できるのか、という問題だ。放流後30日を過ぎると、自らの力でエサを捕食しないと餓死してしまう。つまり30日経過後、生きて発見されれば自力捕食・生残能力が証明されるというわけだ。

放流開始後、10月16日から12月5日にかけて、計8尾が和歌山県から静岡県にかけての沿岸で捕獲された。うち30日を過ぎていたものは、11月25日に三重県島勝浦沖で捕獲されたものが放流後35日経過、12月5日に串本樫野定置網で捕獲されたものが放流後45日経過の計2尾である。

この結果、自力捕食・海洋生残能力があることが証明された。しかし今回は、一般遊漁者と定置網で捕獲され、個体回収ができなかったため、自然界での行動・生態の詳細解明にはつながらなかったという。

今後、放流した個体の回収が進めば、完全養殖クロマグロと天然魚とを比較し、生残率や成長速度、海洋環境への適応性、回遊経路などの比較研究が可能となる。

実は、逃げ場がない生簀(いけす)で育った養殖魚の方が、天然魚よりも海洋環境変化への耐性が優れるという予測だ。その一方で、成長速度や生残率は、エサの探索・捕獲に優れた天然魚が優ると見られている。こうした比較がクロマグロの場合、詳細に解明することが重要な研究テーマというわけだ。

加えて、完全養殖種苗を自然界へ放流することで、海洋の生物生態系がどう影響されるか、遺伝子多様性は保たれるか、といった研究も進める必要があるという。

近畿大水産研では今後、まず数年をかけて基礎的な資料・データを蓄積し、研究活動を発展させていく方針とした。それと同時に、完全養殖種苗の生産を拡大することで、現在もなお天然種苗に依存しているクロマグロ養殖産業に対し、より多くの完全養殖種苗を提供することに務めていくとしている。