東北大学(東北大)とNTTは、極低温、強磁場環境で動作する走査型偏光選択蛍光分光顕微鏡を開発し、「分数量子ホール液体」と呼ばれる電子の特殊な状態を撮像することに成功したと発表した。

同成果は、東北大 大学院理学研究科 遊佐剛准教授、早川純一朗 博士課程後期学生、NTT物性科学基礎研究所 村木康二主幹研究員(特別研究員)らによるもの。詳細は、「Nature Nanotechnology」オンライン版に掲載された。

半導体中の電子は通常、気体中の分子のようにそれぞれが自由に動き回ることができるが、電子が動き回ることができる空間を2次元の平面内に制限して垂直に磁場をかけ、極低温に冷やすと電子は液体のように振る舞うことが知られている。「分数量子ホール液体」と呼ばれるこの特殊な液体状態では、電流方向の電気抵抗がゼロになり、それに直行する方向の抵抗(ホール抵抗)が試料の形状や大きさに関係なく量子化する(分数量子ホール効果)という特異な振る舞いが見られるが、それが電子間のミクロな相互作用によってマクロなスケールで現れることを特徴としている。さらに自然界の基本粒子(フェルミ粒子、ボーズ粒子)とは異なる振る舞いをする励起の存在やそれを用いた量子計算の可能性など、基礎・応用の観点から注目を集めている。

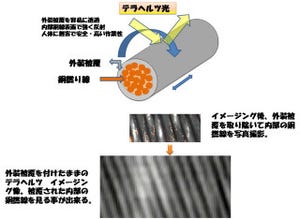

このような分数量子ホール効果は、高品質な試料において試料内部の深いところで起こることや、絶対零度に極めて近い数10mKという極低温、強磁場中という極限環境で発現することから、これまで実際に実空間でどのようなことが起きているのか、可視化して観測することができなかった。

今回、研究グループでは、数T・40mK(-273.11℃)という強磁場・極低温の極限環境で動作する特殊な走査型偏光選択蛍光分光顕微鏡を開発し、"分数量子ホール液体"の可視化に成功した。これは、東北大の顕微分光技術とNTTの高純度結晶成長技術を組み合わせることによって初めて得られたものだという。

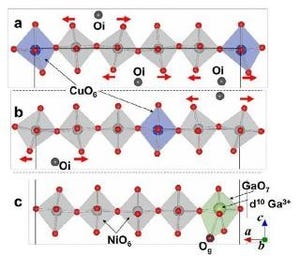

実験では、トリオン(図1)と呼ばれる粒子の発光を、偏光状態を選択して分光し、その強度を空間マッピングすることにより、電子のスピン偏極度の空間分布に相当するイメージを測定。"分数量子ホール液体"が形成されている領域では、電子のスピン偏極度が他の領域と異なるため、これらを識別することが可能となった。

分数量子ホール効果は、電子間の相互作用によって生じるため、観測には高純度の試料を必要とするが、わずかに存在する不純物による揺らぎの影響はこれまで解明されていなかった。今回の実験によって、不純物が作るポテンシャルの山や谷を反映した形で「分数量子ホール液体」が形成されていく様子が初めて明らかになった。これにより、分数量子ホール状態の形成過程が解明されたとしている。

さらに重要な成果として、特殊な条件下では、条件をわずかに変えることにより"分数量子ホール液体"が完全強磁性から非磁性へと相転移を起こし、3μm程度と広い領域に渡って強磁性相と非磁性相(磁区構造)が形成されていく様子が明瞭に観察されたことが挙げられる(図3)。これは、2次元における相転移という基礎物理の問題に対して重要な知見を与える結果になると研究グループでは説明している。

今回の成果は、超伝導とならび、電子間の相互作用のみによって生じる巨視的な量子現象である分数量子ホール効果の実空間における振る舞いを明らかにしたもので、固体物理の大きなテーマの1つである量子ホール効果の研究において重要な意味を持つという。

また、半導体中の電子に対する不純物の影響が実空間で明らかになったことで、今後、不純物の影響を抑制する研究に発展させることできるほか、電流を流すことによって、スピンの流れが磁壁に作用する効果を実空間で調べることが可能となるという。

さらに、今回の研究で実空間観察に利用された顕微システムは、量子ホール効果に代表される極低温強磁場下の物理現象の解明に利用できるだけでなく、低温で起こる様々な物理現象の解明にも応用できるとのことで、例えば、スピンホール効果の空間観察など、半導体物理現象の解明に大きな威力を発揮することが期待されるとしており、今後は、核磁気共鳴法と組み合わせた磁気イメージング法などへの応用に展開していく予定とコメントしている。