京都大学は12月3日、がん組織を作り出す親ともいうべき細胞である「がん幹細胞」を特定するマーカー(目印)遺伝子として、「Dclk1」を同定したと発表した。

成果は、京大 医学研究科消化器内科学の千葉勉教授、同・妹尾浩講師、同・中西祐貴大学院生らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間12月3日付けで英国科学専門誌「Nature Genetics」オンライン版に掲載された。

がん幹細胞はがん組織の元であり、がんの再発、転移などの原因になると考えられている。がんを根絶するためにはがん幹細胞の排除が必須であるとの考えに基づいて、がん幹細胞のマーカーを見出す努力が行われ、さまざまな因子がマーカー候補として挙げられてきた。

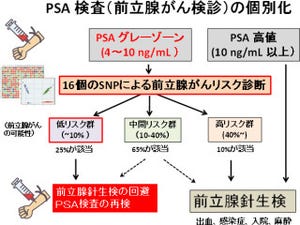

しかし、そのほとんどはがん幹細胞だけでなく、正常組織の幹細胞にも発現していることが問題だった。つまり、それら既知のマーカーを発現するがん幹細胞を排除してがんを治療しようとしても、正常組織の幹細胞も排除されるために、正常組織にも重大な副作用が生じてしまうことが問題となっているのである(画像1)。

そのような副作用をなくすためには、がん幹細胞のみに発現して、正常組織の幹細胞には発現していないマーカーを見出して、治療の標的とすることが必要だ。しかし、これまでのどころ大腸がんなどの固形がんでは、そのようながん幹細胞特異的なマーカーが同定されていなかったのである。

そこで研究グループは今回、消化管幹細胞マーカーの候補遺伝子であるDclk1に着目し、「Dclk1-creERT2」ノックインマウス(ノックインマウスは、ある目的遺伝子を特定の内臓や細胞で発現するように遺伝子操作したマウス)を作成した。

そして同マウスに対し、ある特定の細胞に遺伝子操作を行って、その細胞から生じた子孫細胞を標識し、細胞の親子関係を追跡する「リニエージ解析」を実施。

すると、正常腸組織ではDclk1は分化したごく少数の細胞に発現しているだけなのに対して、腸にできた腫瘍ではDclk1が発現している細胞から腫瘍細胞が長期間にわたって供給されることが判明したのである。

重要なことに、遺伝子操作によってDclk1発現細胞のみを選択的に排除すると、正常組織では副作用は見られなかったが、腸腫瘍組織を劇的に縮小させることに成功した(画像2)。

今回の研究は、Dclk1が発現するがん幹細胞を標的とすることによって、正常組織への副作用なしにがんのみを治療できる、理想的ながん治療法の可能性を示したものだ。

研究グループによれば、今回の研究の成果は、がん幹細胞を標的とした治療法を開発する上で、これまで大きな障害になってきた問題を一挙に解決する可能性があるという。

Dclk1はヒトの大腸がんでもマウスとよく似た発現パターンを呈していたため、Dclk1発現がん細胞を標的としたヒトの大腸がん治療の可能性も示唆された。従って今回の研究をさらに発展させることによって、副作用の少ない、新たながん治療法開発へ向けた大きな進展も期待できるとしている。

そして今後の展開としては、ヒトの大腸がんを対象にした臨床応用を目指して、Dclk1発現細胞を効果的に障害する医薬品開発を検討しているとした。また、大腸がんに限らず、そのほかの多くの臓器のがんでも、同様にDclk1発現細胞を標的とした治療法が可能かどうかの検討を進めているとしている。