筑波大学と産業技術総合研究所(産総研)は、イオン性分子を2層のグラフェン表面に吸着させることによりグラフェンを半導体化できることを理論的に提示した。また、吸着させるイオン性分子の種類を制御することにより、半導体化された2層グラフェンの伝導特性を制御できる可能性があることも理論的に示したことを発表した。

同成果は筑波大 数理物質系の岡田晋 准教授、産総研 ナノシステム研究部門の大谷実 研究グループ付らよるもので、詳細は米国応用物理学会速報誌「Applied Physics Letters」のオンライン版で公開される予定。

半導体デバイスはプロセスの微細化により、高集積化、高速化、低消費電力化が実現してきたが、近年20nm以下のプロセスが量産化されるようになってきており、素子の特性上、微細化だけでは高速化や低消費電力化を達成することが困難になってきた。そのため、次世代半導体を実現可能な新材料や新理に基づく機能デバイスの実現に向けた研究が各所で行われるようになっており、中でもカーボンナノチューブやグラフェンに代表される炭素系材料は、そのネットワークが本質的に持っている、低次元性、ナノオーダーの微細性、さらには高い電子輸送特性からポストシリコン材料として期待されている。しかし、グラフェン自身は半導体ではなく、特異な分散関係を持つ金属であるため、そのままでは半導体材料として用いることはできなかった。

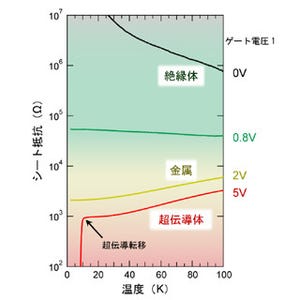

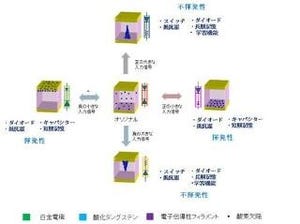

今回の研究では、そのグラフェンの半導体デバイスへの応用を実現するために、2層グラフェンの表面をそれぞれ陽イオン分子、陰イオン分子によって皮膜し、イオン性分子間に生じる電位差を用いた2層グラフェンの半導体化の可能性を量子論に立脚した計算科学の手法を用いて検討が行われた。同検討では、鉛直電界下における2層グラフェンが、電界の大きさに依存した有限のバンドギャップを持つ半導体となる性質から、陽イオン分子膜-2層グラフェン-陰イオン分子膜からなるサンドイッチ構造を考案し、イオン性分子膜間に生じる電界による2層グラフェンの電子構造制御の可能性に注目したという。

一般的に広く用いられているイオン性分子を候補として、いくつかの陽イオン分子と陰イオン分子の組み合せで理論計算した結果、陰イオン分子としてテトラフルオロほう酸アニオン(BF4)、陽イオンとして1-エチル-1-メチルピロリジウムカチオン(1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium)の組み合わせが良いことが判明。2層グラフェンの表面と裏面に陽イオン分子と陰イオン分子をそれぞれ吸着させると、2層グラフェンは0.26eVのバンドギャップを持つ真性半導体となることが明らかになった。これについて研究グループは、両イオン分子の間には約5Vの電位差が生じており、2層グラフェンはその電位差を2.2V/nmの電界として感知していることにより、半導体化したものと考えられると説明する。

さらに、その他の陽イオン分子と陰イオン分子の組み合わせを使うことで、半導体化した2層グラフェンの電子構造を自由に制御できることも判明した。例えば、陰イオンとしてテトラフルオロ硼酸アニオンと陽イオンとして1-エチルピリジウムカチオン(1-Ethylpyridinium)の組み合わせを使うことで、2層グラフェンをp型半導体にすることができるようになるという。

また、陰イオンとして炭酸メチルアニオン(CH3CO3)と陽イオンとして1-エチル-1-メチルピロリジウムカチオンの組み合わせを使うと、2層グラフェンをn型半導体にできることも明らかになった。

これらの結果は、イオン性分子の塗布という外部電力を必要としない簡便な方法で、2層グラフェンを半導体化することが可能であることを示したと同時に、イオン性分子種の選択により半導体化グラフェンの伝導特性を制御できることを示すものであるが、実際の半導体デバイスでは、グラフェンは基板上に保持され、かつ電極金属との接合が存在するため、研究グループでは今後、これら異種物質を包含した複合構造において今回の電子構造制御法の有用性を検証していくとするほか、イオン性分子吸着グラフェンの伝導特性の検証も併せて実施していく予定としている。