理化学研究所(理研)は10月19日、リン酸化/脱リン酸化といった可逆的なタンパク質の修飾から自律振動子を作る仕組みの一端を解明したと発表した。同成果は、理研生命システム研究センター 合成生物学研究グループの上田泰己 グループディレクター、大出晃士 特別研究員、理研発生・再生科学研究センター システムバイオロジー研究プロジェクトのCraig C. Jolley 国際特別研究員らによるもので、米国の科学雑誌「Cell Reports」オンライン版に掲載された。

生物が示す多くの現象は周期性を持っている。例えば、ヒトが目を覚ましたり眠りに落ちたりするサイクルはおおよそ24時間周期で生じるし、カエルの受精卵はおおよそ30分ごとに細胞分裂を繰り返す。こうした周期的な振る舞い(振動)を引き起こす元となるシステムを「自律振動子」と呼び、これまで細胞内でどのような因子がどのような仕組みで働き、自律振動子を形成しているのかについて、多くの研究が行われてきた。特に、ヒトの1日周期で生じる生理現象に関与する概日時計の研究は盛んに進められており、概日時計を駆動する遺伝子・タンパク質がさまざまな生物種で同定されるに至り、それらがどのようにして自律振動子を形成するかについても、大きく分けて2つの仕組みが考えられるようになっている。

1つ目の仕組みは、遺伝子の転写ネットワークに基づいた、転写因子の負のフィードバック制御によるもの。これについては、数理モデルによる定量的な理解が進んでおり、研究グループも2011年に、この仕組みが哺乳類の概日時計に重要な役割を果たすことを実際に細胞を用いた実験で示していた。

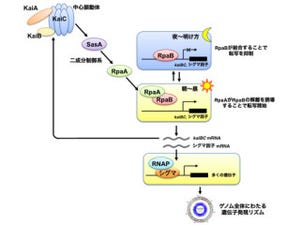

2つ目は、タンパク質の可逆的な翻訳後修飾によるもので、化学修飾を触媒する酵素と修飾を受ける基質の組み合わせにより、基質の修飾状態(基質が修飾されたり、脱修飾されたり)が時間とともに変動することで機能するというものだ。シアノバクテリアの概日時計は、この仕組みに基づいており、その機能を担うタンパク質は、多くの基質や酵素にはないいくつか特徴的な性質があるため、一般的な酵素や基質を用いたタンパク質修飾に基づく自律振動子が作れるのか、また、そのために必要な最低条件が何かについては十分に理解されていなかった。

そこで、研究グループは今回、一般的な酵素と基質の反応機構を用いた数理モデルの解析を行い、タンパク質修飾に基づく振動子を作るために必要な条件の検討を行った。

まず、自律振動子を形成するために最低限必要なタンパク質として、修飾酵素、脱修飾酵素、基質をそれぞれ1種類、計3種類のタンパク質だけを対象にした。次に、酵素反応の速度を記述するとき、最も一般的に用いられている「ミカエリス・メンテン式」にしたがって修飾/脱修飾反応が起こると想定した。

この反応メカニズムでは、酵素と基質が結合する強さ(親和性)と基質が酵素によって修飾・脱修飾を受ける速さ(反応速度)の2つの要素で酵素反応の進行を表すことができる。コンピュータを用いてこの2つの要素をさまざまに変更したときの基質修飾状態の時間変化をシミュレートしたところ、基質タンパク質の2カ所以上が修飾を受けると、修飾状態が振動する場合があることが発見された。

このとき、振動する場合と振動しない場合の違いを調べるため、12億通りの親和性と反応速度の組み合わせをコンピュータでシミュレーションし、どの組み合わせで振動が生まれるのかを調べたところ、振動を作る組み合わせには、2つの特徴があることが判明した。1つは、対となる速度の速い修飾反応・脱修飾反応の方向の向きがそろっていること、2つ目は特定の修飾状態の基質が酵素と強く結合することである。

この際、基質1つひとつの修飾状態に時間的な差が生じることあり、"遅れた修飾状態"の基質と酵素との親和性が高い場合には、"進んだ修飾状態"の基質が次の修飾状態になるために必要な酵素まで奪い取ることになる。

そして、すべての基質が同じ修飾状態になってはじめて、すべての基質はいっせいに次の修飾状態に進むことができる。これにより、時間とともに修飾状態が一斉に変動する自律振動子が形成されるという仕組みが考えられるという。

実際に、遅れた基質が次の修飾状態に進む速度を遅くすると、基質集団の足並みがそろうまでに時間がかかり振動の周期が長くなることが確認された。

また、2つ目の特徴である酵素と基質の親和性を低くすると、基質集団の足並みが乱れ、基質集団の同調した振動は見られなくなり、自律振動子が形成されないことも確認された。

|

|

|

酵素-基質の高い親和性を無くすと、基質集団の修飾状態が分散する。酵素-基質の親和性が高い場合と、低い場合それぞれについて修飾状態の変化の計算が行われた。ここでは、基質分子の修飾状態の変遷を確率的に生じるものとして計算し、分子1つひとつを個別に計算している。親和性が高い場合(左)、それぞれの基質の修飾状態は各時間でよくそろっているが、低い場合(右)は修飾状態が分散しているのが分かる |

これらの結果から、特定の親和性の高さや反応速度を調整することで、振動の振幅や周期長を制御できることが判明したわけだ。すなわち可逆的なタンパク質の修飾から振動が生み出される原理は、基質1分子ごとが決まった順序で修飾を受けることで1分子振動子として働くこと、そして、それらの状態が基質間で揃うことで、同期した1分子振動子が基質集団としての修飾状態の自律振動を生み出すこと、ということが分かったのである。

今回の成果で、一般的な修飾酵素、脱修飾酵素と複数の修飾箇所を持つ基質があると、振動子が形成可能なことが判明したが研究グループでは、興味深いことに、今回明らかになった振動の仕組みは、シアノバクテリア概日時計タンパク質で提唱されている仕組みとよく似ていたとコメント。基質の複数の場所が特定の酵素によって修飾を受ける例は概日時計に関わるタンパク質をはじめ、他の周期的な現象に関わるタンパク質においても数多く知られているため、タンパク質修飾に基づく振動子は、シアノバクテリア概日時計にみられるような特殊な例ではなく、他の生物種の多様な周期現象でも機能している可能性があるという。

また、振動子形成に必要な結合の強さと反応速度のパターンが明らかになったため、振動子形成に適した酵素や基質の組み合わせを検討することができるようになることから、今後、酵素と基質の結合や、反応速度を予測し改変できるように技術が進めば、細胞内で人工的に設計したタンパク質振動子を「人工時計」として機能させ、細胞の周期的振る舞いを自在に操り、体内時計の乱れが原因となる不眠症などのリズム疾患の治療などに役立てることなどが期待されるともコメントしている。