九州大学(九大)は、カーボンナノチューブ(CNT)と分子の相互作用が熱力学により定量的に評価できることを明らかにしたと発表した。

成果は、九大大学院 工学研究院の中嶋直敏教授、同・新留康郎准教授、同大学院工学府博士課程の加藤雄一氏、同・修士課程の井上彩花氏らの研究グループによるもの。

研究はJST戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)「プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出」研究領域における研究課題「溶解カーボンナノチューブ高機能ナノシステムデザイン」の一環として行われ、詳細な内容は10月12日付けで英国オンラインジャーナル「Scientific Reports」に掲載された。

CNTは、21世紀の科学技術のカギとなる物質として期待されている新素材なのは多くの人が知るところで、多彩な分野への応用が進行中だ。そして中嶋教授の研究グループは、CNTの溶媒への可溶化と機能化に関する研究を世界に先駆けて展開してきた。平成15年には、DNAがCNTを水中に可溶化することを発見。可溶化CNTは、化学材料、燃料電池、デバイス、バイオなど、多彩な分野に応用することが可能である。

可溶化は、DNAに限らず多くの物質で利用できるが、どのような物質が、CNTとどのように相互作用するかを知ることが重要だ。しかし、これまでは定量的な評価法がなかった。そこで研究グループは今回、その相互作用解析に、科学的な学問体系が確立している「熱力学」をはじめて導入したのである。

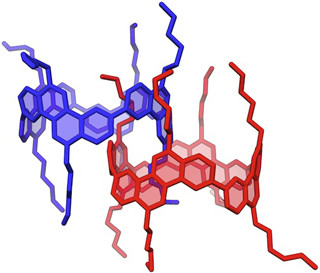

研究グループでは、生体内では胆のうから分泌され、脂肪の消化吸収に働く界面活性剤「コール酸ナトリウム(Na)」がCNTに吸着して水中に孤立分散させる働きがあることに注目。孤立分散した状態(画像・左)をスタートの段階として設定した。

ここに「オリゴDNA」の1種でシトシンが20個つながった「dC20」を滴下すると、CNT表面で分子の交換反応が生じ、DNAが吸着した状態になる(画像・右)。例えるなら、溶液中でコール酸NaとDNAとがCNT上で椅子取りゲームをし続けているような平衡状態になる。

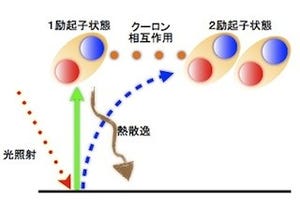

どのくらいのDNA濃度の時に反応がどれだけ進むのかは、平衡定数を決定することによって知ることができる。これが相互作用の強さを表すパラメータだ。さらに平衡定数の温度変化により、平衡定数の温度に依存する項から求まるエントロピー(系の乱雑さを表すパラメータで、主に分子のフレキシブルさや大きさと関係する)および、平衡定数の温度には依存しない項から求まる「エンタルピー」(反応に伴う系の熱量変化を表すパラメータ)を算出することができる。

今回の研究では、オリゴDNAをdC4、5、6、7、8、10、15と鎖長(長さ)を変えて実験、そして解析し、同手法がCNTと物質との相互作用解析の一般的な手法であることを示した。また、CNTの直径と物質との相互作用の関係も明らかにしている。

例えば、DNAの鎖長の影響を見てみると、短くなるほど平衡定数は小さく、エントロピー変化量は正から負に、エンタルピー変化量は負から正に変化することがわかった。

これは、おおむね次のように合理的に説明できるという。鎖長が短い場合には、CNT上に吸着して押し込めることがエントロピーとして不利に働く。ただし、それぞれの分子がフレキシブルであるために、より強く吸着できる形が取れて、それがエンタルピーとして有利に働く面もある。ただしトータルでは平衡定数は減少、すなわちCNTとの相互作用はDNAが短いほど弱まることになる形だ。

ただ、同一の分子骨格(シトシン)であるにも関わらず、鎖長が変化することにより駆動源が逆転するということは、CNT表面への吸着構造にdC7前後を境に何か大きな違いが生じている可能性があるとしている。

CNTの直径の違いによる影響を見てみると、直径がおよそ0.2nm大きくなることで、平衡定数が100倍程度も大きくなる場合があることがわかった。直径の違いとエントロピー変化量、エンタルピー変化量の関係は非常に複雑だ。このことは、DNAがCNTのわずか数ナノの直径の違いをきちんと認識しているということであり、研究グループはとても「興味深い結果」としている。

今回の研究は、CNTと物質との相互作用に対して「熱力学」が利用できることを示したものだ。この手法の適用により、さまざまな物質に対して、CNTと物質との相互作用について定量的な評価ができるようになる。そして、物質の構造や分子の大きさと体系付けて議論できるようになるとした。

これらは、CNT科学とテクノロジーの基盤研究として位置付けられ、ナノメートルの世界での相互作用という学問的探求が進展することが期待できると、研究グループは語っている。