基礎生物学研究所(NIBB)は10月10日、マメ科植物と土壌バクテリアの「根粒菌」が生物間相互作用(共生)を行う器官である「根粒」の発生において、植物ホルモンの「オーキシン」が作用する機構を明らかにしたと発表した。

成果は、NIBB 共生システム研究部門の寿崎拓哉助教、同・川口正代司教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、10月9日付けで生物学専門誌「Development」電子速報版に掲載された。

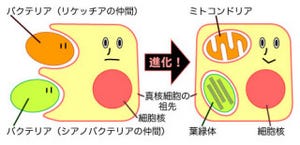

動物と異なり動くことのできない植物は、進化の過程でさまざまな生存戦略をとることによって、栄養が少ない土地にも適応し繁栄してきた。その中でも、ダイズやエンドウなどのマメ科植物に代表される一部の植物種は、根に「根粒」と呼ばれるこぶ状の器官を作る能力を獲得することによって、土の中にいるバクテリアの1種である根粒菌と共生していることが知られている(画像1)。

根粒の内部では、根粒菌が大気中の窒素を固定して植物に窒素源として栄養を与える一方で、植物は光合成によって得られた炭素源を根粒菌へと供給。根粒菌と植物との間で、このような栄養源のやり取りが行われることによって、双方に利益のある相利共生関係が成立しているというわけだ。

根粒は植物と根粒菌が相互作用する場として重要だが、根粒の発生がどのような仕組みによってコントロールされているのか、特にその発生制御における植物ホルモンの遺伝子レベルでの関わりについては、これまであまりよくわかっていなかった。

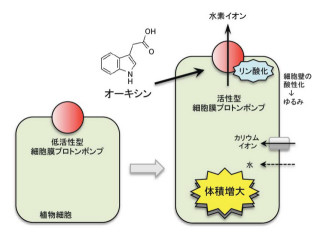

そこで研究グループは今回、植物の生長に重要なホルモンであるオーキシンに注目し、同ホルモンが根粒形成の具体的にどの発生過程でどのような分子機構により根粒の発生を制御しているのかを調査することにした次第だ。

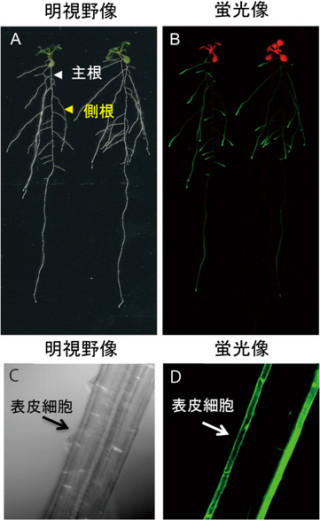

マメ科のモデル植物「ミヤコグサ」を研究材料にして、オーキシンが存在しているところで蛍光タンパク質が光る植物を作り出した。この植物を使って、根粒の形成過程で根のどこにオーキシンが存在しているのかが調べられたところ、オーキシンの蓄積パターンを詳細にとらえることに成功したのである。

その結果、将来根粒が分化する「皮層」と呼ばれる組織の細胞分裂に先立ってオーキシンが蓄積し、細胞分裂と同調的にオーキシンが蓄積することにより根粒の原基が作られることがわかった(画像2)。

また、研究グループは根粒を作ることのできない突然変異体、逆に根粒をたくさん作り過ぎてしまう突然変異体、さらには根粒菌がいなくても勝手に根粒のような器官を作ってしまう突然変異体など、さまざまな突然変異体を使ってオーキシンの分布パターンを調査。

それにより、根粒の発生過程におけるオーキシンの蓄積が起こるタイミングや、ほかの植物ホルモンである「サイトカイニン」や転写因子(遺伝子の発現を制御するタンパク質)などが、オーキシンの蓄積を誘導する働きを持つことを明らかにしたのである(画像4)。

今回の研究によって、古くから根粒形成における関与の重要性が示唆されていたオーキシンと根粒の発生の関わりが初めて遺伝子レベルで詳細に明らかになり、根粒の発生を制御するメカニズムの理解が深まった形だ。さらに、根粒を形成する際に起こる皮層の細胞分裂を、分裂の進行度合いによって厳密に制御する新たな機構の存在も明らかになった。

今後は、根粒の発生する仕組みがより解明されることによって、多くの植物の中でなぜマメ科植物のような限られた植物種のみが根粒を作ることができるようになったのか、その理由がわかるかも知れないと、研究グループはコメント。

また、得られた知見はマメ科以外の有用な作物にも根粒をつけられるような技術開発へとつながり、窒素肥料いらずの低化学肥料農業の実現や栄養の少ない土地での農業展開への貢献が期待されるとも述べている。