科学技術振興機構(JST)、東京大学、分子科学研究所(分子研)、理化学研究所(理研)、高輝度光科学研究センター(JASRI)の5者は10月3日、人工的に作り出した直径7nmのカプセル内部に、タンパク質を丸ごと閉じ込めることに成功したと共同で発表した。

成果は、東大 大学院工学系研究科 応用化学専攻の藤田誠教授、分子研 岡崎統合バイオサイエンスセンターの加藤晃一教授らの共同研究グループによるもの。研究はJST課題達成型基礎研究の一環として行われ、詳細な内容は英国時間10月2日付けで英国科学雑誌「Nature Communications」オンライン版に掲載された。

自然界ではタンパク質やDNAなどの生体分子が、ウイルスの殻などの巨大なカプセル状物質に閉じ込められることで、構造や生理活性が制御されたり、必要とされる時まで貯蔵されたりすることが知られている。

人工的な化学現象においても同様だ。中空のカプセル状分子(ホスト分子)が、ほかの分子(ゲスト分子)を内部に閉じ込める「ホスト-ゲスト」と呼ばれる化学現象がよく知られており、ゲスト分子の構造や物性、反応性を制御できることが報告されている。

例えば、リング状の分子構造を持つ「クラウンエーテル」(画像1)は、リングの大きさに適合する陽イオンを選択的にリング内に閉じ込めることができ、また、カプセル状の「シクロデキストリン」は、香辛料や香料、増粘剤といった分子を閉じ込めて安定化・物性改変できることから、食品や材料分野で応用されている。

さらに、生体分子をホスト分子に閉じ込められれば、自由自在に生体分子の構造や機能を操る技術の開発につながることも期待できるという。

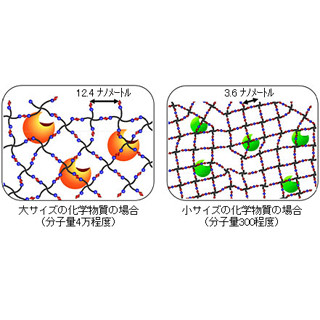

しかし、従来の人工ホスト分子は大きさが小さく、内部に閉じ込められるゲスト分子の大きさは、金属イオンや小分子などの1nm以下に限られていた。精密な構造を持つ人工ホスト分子を用いて、タンパク質のような3~10nmサイズの巨大な分子を閉じ込めることはこれまでの技術では不可能だったのである。

研究チームはこれまで、直径が数nmを超え、分子量が1万を超える巨大な球構造を、金属イオンと有機化合物の「配位子」(金属イオンと弱い結合を作る性質を持つ分子)による自己組織化を利用することで簡単で効率的に、構成する成分の数や集まり方が厳密に決まっており、形状、サイズ、重さ(分子量)に一切分布を持たない、厳密に定まった「一義構造体」として作り出せることを明らかにしてきた。

なおここでは、配位子として直線ではなくわずかに角度を持つものを用いることが重要だという。

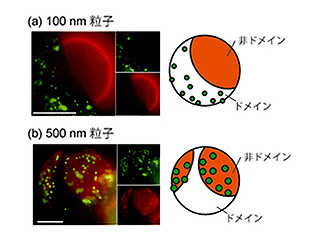

今回、これらの球構造にタンパク質を閉じ込めるために、この角度を持つ配位子にさらに工夫が施された。それは、タンパク質をあらかじめ配位子の1つに結合しておき、残りの配位子には「糖鎖」を結合させておいたことだ。

糖鎖はタンパク質表面と同じ親水性の物質なので、金属錯体が組み上がっていく過程でタンパク質表面と糖鎖が相互作用し、タンパク質が糖鎖に包まれた状態でカプセルが形成されると考えたためである。

具体的には、水と「アセトニトリル」との混合溶媒を入れたフラスコに、「パラジウム(II)イオン(M)」と糖鎖を連結した配位子(L1)、分子量8600のタンパク質「ユビキチン」を連結した配位子(L2)とを一緒に入れ、45℃で3時間程度混ぜることで、パラジウム(II)イオンと配位子が結合し、最終的には、M12L123L2組成の中空構造の中にユビキチンを1つずつ閉じ込めた構造を作ることに成功したのである(画像2)。

また、糖鎖の役割としては、組み上がったカプセルの内壁に位置して、ユビキチンの折りたたみ構造を安定化していることも考えられる。

次に、得られた構造体について構造解析が行われた。一般的に、巨大なタンパク質などの物質の構造を分子レベルで厳密に決定することは、構造が複雑であるため困難だ。

しかし、今回は人工カプセルを用いてタンパク質を1つだけ閉じ込めることができたため、構造が一義的に定まり、また個々のタンパク質が隔離されてタンパク質間の相互作用が抑制されることで、詳細な構造決定が可能になった。

最先端の各磁気共鳴現象を用いた測定手法の「NMR(Nuclear Magnetic Resonance)」、重力の20万倍の遠心力を利用する「超遠心分析」、放射光と「MEM(Maximum Entropy Method:最大エントロピー法)」(画像3・4)を利用した「単結晶構造解析」(画像5)と呼ばれる解析法により、世界初の「タンパク質を丸ごと閉じ込めた人工カプセル」が、用いた原料に対して100%の効率で生み出されたことが確認されたのである。

自己組織化は、思い通りに設計して複雑な構造を持つ分子を作り出すことができ、さらに、分子構造に応じた特徴的なホスト-ゲスト現象により物性を調整できる、新しいものづくりの方法だ。

今後、使用する配位子やその化学修飾、自己組織化条件などの検討でさまざまなタンパク質の閉じ込めが可能になれば、タンパク質の構造と機能の解析に応用が期待される。

例えば、生体内の環境を保ったままタンパク質を単独で捕捉することができれば、結晶化が難しいタンパク質でも、カプセルの構造や性質によって結晶化が可能なため、タンパク質の解析にとって重要な結晶構造解析に革新的な進展をもたらし、創薬・生命科学分野において新しい応用に展開されることが大いに期待されるというわけだ。

また、ホスト分子に閉じ込められたゲスト分子は、その構造や物性、反応性が制御されることが知られており、同様に、閉じ込められたタンパク質に対しても高度な制御が期待されるという。

従って、今回の研究成果を応用することにより、タンパク質やその部分構造の生体機能や酵素活性を人工的に精密制御したり、ホスト分子を化学修飾することによってタンパク質を固定化・放出したりするなど、付加的な機能発現も将来的に可能になると期待できると、研究グループは語っている。