東京工業大学(東工大)は10月1日、細胞分裂の引金となる「MPF(maturation/M-phase-promoting factor:卵成熟/分裂期促進因子)」の分子実体が、従来からいわれてきたタンパク質リン酸化酵素「Cdk1(サイクリンB-Cdk1)」だけではなく、別のリン酸化酵素「Gwl(グレイトウォール)」も必要であることを明らかにしたと発表した。

成果は、東工大大学院 生命理工学研究科の岸本健雄教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、9月11日付けで英国科学誌「Nature Communications」にオンライン掲載された。

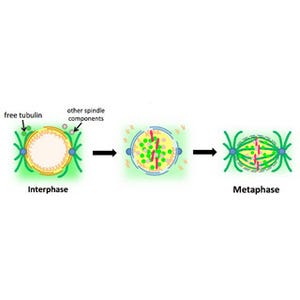

MPFは1971年に、増井禎夫 トロント大学名誉教授(1998年ラスカー賞受賞者)によってカエル卵で命名されたものである。ところが、1980年代初頭にMPFはヒトを含む真核細胞に普遍的な細胞分裂の引金であることが判明し、1980年代末にその分子実体はCdk1であるとされた。この一連の発見は、1990年代における細胞周期研究のビッグバンをもたらし、2001年ノーベル医学生理学賞(リーランド・ハートウェル、ティモシー・ハント、ポール・ナースが受賞)の主題の1つとなった。

岸本教授らは、MPFとCdk1を同義とすることについては、機能的あるいは定量的解析に基づいて、従来から疑問を呈していた。すなわち、細胞から核を除いた場合、Cdk1は正常に活性化するにも関わらずMPFが出現しないこと、あるいはCdk1だけで分裂期を引き起こすには、MPF中のCdk1よりも1桁高い活性を必要とすることを、以前に見出していたからである。

この2点から、MPFにはCdk1に加えて、核内にある未知の分子が必須という結論に至ったというわけだ。しかし、この核内分子の本体は長らく不明であり、その解明は岸本教授らにとっては30年来の懸案だったのである。

ところが、近年、ほかの研究グループによりGwlの解析が進み、それが核内に存在してCdk1に密接に関わることが明らかにされた。そこで岸本教授らもGwlにも着目し、MPFに必須の核内分子の本体はGwlであり、Gwlが共存すればCdk1の必要量が1桁低くて済むことを、今回実験的に証明したというわけだ。この事実は、MPFはCdk1とGwlの両方によって構成されていることを示している。

今回の発見は、MPFの分子実体について、増井名誉教授による命名以来、40年を経ての落着となる解答だ。すでに確立した通念に抗して新たな分子の必要性を示すものであり、ノーベル賞に立脚した常識に再考を求め、細胞周期研究の原点について教科書の改訂をも促すものであるという。

Gwlは、キナーゼに拮抗する作用を持つタンパク質脱リン酸化酵素(フォスファターゼ)を抑える機能を持つ。細胞分裂では、従来、もっぱらキナーゼが着目されてきたが、今回の発見は、それと逆の効果を持つフォスファターゼへの着目を促している。これは、細胞分裂について、キナーゼとフォスファターゼのバランスによる制御という新たな視点もたらすものであるという。

がんや染色体異常の発症は細胞分裂の不具合に起因するため、細胞分裂を引き起こすMPFの実体が正確に理解できたことは、これらの病気の原因究明とより有効な治療法の開発に威力を発揮するに違いないと、岸本教授らは述べている。