東京大学は9月28日、希土類元素「プラセオジム」(Pr)を含む金属間化合物「PrTi2Al20」が、「軌道秩序相」において超伝導を示すことを明らかにしたと発表した。成果は、東大大学院 新領域創成科学研究科の博士課程学生酒井明人氏、東大物性研究所の久我健太郎特任研究員、同・中辻知准教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、7月12日付けで「Journal of the Physical Society of Japan」に掲載済みだ。

超伝導は顕著な巨視的量子現象の1つであり、その基礎的な重要性からさまざまな新しい超伝導体を探索する試みがなされてきた。また、電流を損失なく伝搬するという特性や巨視的量子性を活かして、送電線、MRI、リニアモータカー、量子コンピュータなど、さまざまな応用の観点からも注目されている。

しかし、物質が超伝導になる「超伝導転移温度」は一般に低く、実用化にはまだほど遠い。そのため、より高い超伝導転移温度を持つ物質を探す研究がなされてきた。

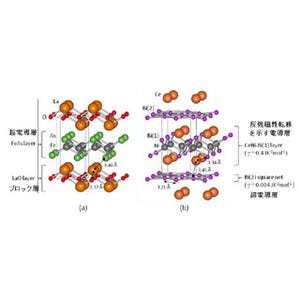

一方で、強い電子間相互作用を持つ金属の代表である「重い電子系」と呼ばれる金属間化合物の研究から、「磁気秩序」の「量子臨界点」(画像1)の近傍で「スピンの揺らぎ」により「重い電子超伝導」と呼ばれる新しいタイプの超伝導が発現することがわかってきた。

|

|

|

画像1。相転移が絶対零度で量子力学的な揺らぎによって引き起こされることを「量子相転移」といい、それが起こる相空間の点を量子臨界点と呼ぶ。磁気秩序を示す物質に磁場や圧力などをかけると、磁気秩序を示す温度が変化してあるところでゼロになるが、そこが量子臨界点だ。重い電子系においては、量子臨界現象は磁性を司る「RKKY相互作用」とスピンの自由度を消そうとする「近藤効果」の競合として現れる |

このような「重い電子系化合物」での磁気量子臨界性とそれに付随した重い電子超伝導については、これまでさまざまな例の研究から、多くの知見が得られてきたのである。

ところで電子は磁性を司る「スピン」のほかに、「軌道」と呼ばれる自由度を持っている。スピンの代わりにこの軌道を使った場合に重い電子超伝導が現れるのか、また、量子臨界現象が実現できるのかは、実はまったく理解されておらず未開の領域だ。

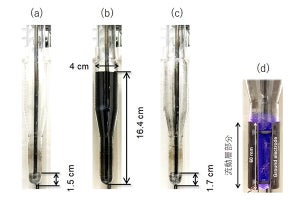

研究グループはPr(プラセオジム)を含むPrTi2Al20に着目し、単結晶育成と低温物性測定を行ってきた。これまでに研究グループは、この物質が低温で「スピン」を持たず「軌道」の自由度の量子効果を研究することが可能な系であることを示している。

また、そのすべての軌道が同じ向きに整列する「強軌道秩序」を2K(-271℃)で示すことも発見した。さらに、そのような系ではじめて「近藤効果」が観測され、電子相関が重要な系であることを示したのである。なお近藤効果とは、比較的局在性の強いf電子の磁気双極子モーメント(スピン)が伝導電子と(cf)混成することによって遮蔽され、遍歴的な性質を持つ現象のことをいう。

そして研究グループは今回、PrTi2Al20が強軌道秩序相内で超伝導になっていることを新たに発見した。超伝導転移温度は0.2K(-273℃)と低いものの、軌道秩序内での重い電子超伝導は初めての発見だという。

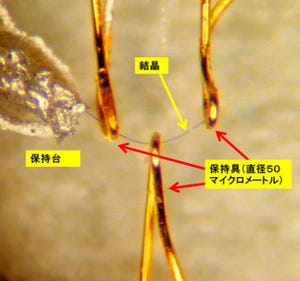

抵抗がゼロになることだけでなく、交流・直流磁化測定での「マイスナー効果」を確認することにより、この超伝導が確かに本質的な超伝導であることが見出されたのである(画像2)。

画像2は、電気抵抗率の温度依存性。2Kで強軌道秩序転移による電気抵抗率の減少が、0.2Kで超伝導によるゼロ抵抗が観測された。超伝導転移直前の残留抵抗率は約0.38μΩcmと小さく、サンプルの純度が極めてよいことを意味している。また左上の挿入図は、交流帯磁率(黒、左軸)と直流帯磁率(赤、右軸)の温度依存性。完全反磁性が十分出ていることから、この超伝導が(表面など試料の一部ではなく)試料全体で起きている本質的なものであることを示す。

さらに右下の挿入図は、PrTi2Al20の結晶構造。Pr原子が16個のAl原子に囲まれた籠状構造をしている。

さらに電子比熱係数、磁場に対する超伝導の壊れにくさなどから、この超伝導は重い電子により形成されていることがわかってきた。超伝導が発現する低温ではスピンの自由度が存在しないため、軌道の揺らぎがクーパーペアの形成に関与しているまったく新しいタイプの超伝導である可能性があるという。

よって、この成果は超伝導形成に関する新しい知見を与え、超伝導物質を設計するための新しい指針を与えるものと期待されると、研究グループはコメントしている。