通信インフラ大手のEricssonと聞くと、LTEやHSPAなど同社が機器で高いシェアを持つ無線通信が連想される。だが売上の約14%を研究開発に費やすという同社は、「ネットワーク社会に向けた通信とはどういうものか」という大きなテーマに向けた研究も進めている。その一例として同社が発表したのが人体を使った通信「Human Body Communication(HBC)」だ。1月のCES(Consumer Electronics Show)、2月のMWC(Mobile World Congress)でのデモを経て、6月に「Connected Me」として正式にコンセプトを発表した。この技術についてスウェーデンのラボで開発を率いるJan Hederen氏に話を聞く機会を得たので、その内容をお伝えする。

Connected Meは容量性カップリングという技術を応用したもので、特別な回路を実装したパッドに手を触れることで人体を伝送媒体として利用できる。MWCのEricssonブースでは、スマートフォンとスピーカー、それぞれに接続された専用パッドに手を置くことで2つの端末を接続し、スマートフォンにある音楽をスピーカーで聞く、スマートフォンと大型ディスプレイを接続して端末にある写真を大画面に表示するといったデモを実演していた。なお、容量性カップリングは1995年にマサチューセッツ工科大学(MIT)が実証しており、その後韓国科学技術院(KAIST)や日本のNTTドコモもデモを行ったことがある技術だという。

着想の背景についてHederen氏は、「コミュニケーションをものすごくシンプルにするという観点から何ができるのか、なぜそれが必要なのかを考えた」と説明する。

スタート地点はその前年にMWCで展示した「Connected Tree」だったという。これはセンサー技術を利用し、人の動きなどに木が反応してツイートするというもので、ユニークな着眼点から注目を集めた。「われわれが実際に生活する上で大部分を占めているのは、このような有機的環境だ」(同氏)。

Connected Meのもう1つの重要な要素が「タッチ」だ。「(スマートフォンで)タッチ画面が受け入れられた最大の理由は、タッチによる入力や操作が人間の自然な振る舞いに近いから」とHederen氏は分析する。

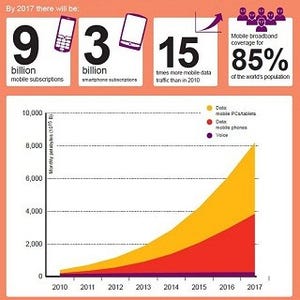

ネットワーク社会ではインターネットが重要な社会インフラとなり、携帯電話やPCだけでなく、センサーが様々なものに組み込まれてネットにつながる。日常生活でネットワークによるメリットが享受できることになるが、そのためには人にとって自然な環境で、自然な方法でコミュニケーションを行う必要がある。

人体が端末と端末をつなぐ"ケーブル"となることで、何が実現するのか? -- これについては様々な可能性が考えられる。

MWCでのデモのようにスマートフォンなどのモバイル端末内にあるファイルや情報の伝送、音楽や動画の伝送のほか、ホテルのドアやアパートのエントランスなどのカギの代用も考えられる。

「支払い」もHederen氏が可能性を感じている分野だ。「セキュリティが心配な支払いこそ、デバイスに手を置くというわかりやすい方法が好まれるのでは」と期待を寄せる。このほか、モバイル端末からPCなど、普段ならUSBケーブルなどを利用する部分、面倒なBluetoothのペアリング、ヘルスケア分野などが挙がった。

だが課題もある。まずは伝送速度。現在6~10Mbpsを実現しているが、Hederen氏によると、将来20Mbps~30Mbpsに到達することは十分可能だという。今後、どのような場面で利用されるのかということによって、目標とする伝送速度は変わりそうだ。中期的には「HDコンテンツの伝送に必要なスピード」である15~16Mbpsを目標にしているとのことだ。

次に技術の安定性だ。伝送には人体にある水分を利用するため、MWCのデモでは体の大きさにより通信の成否がわかれる場面もあった。これは現在抱える技術的課題であり、Hederen氏は「技術が環境に自動適応することで改善が図れる」とした。なお、健康面での懸念については「デモはすべて世界保険機構(WHO)の標準に遵守した環境で行っている」という点を強調している。

Ericssonによると、コンセプトに興味を示しているデバイスメーカーがすでに複数あるとのこと。商用化や製品の登場についてはこれらメーカーが決定することになるが、近いうちに人体を通じて通信できる端末が登場すると期待しても良さそうだ。ネットワーク社会は、我々が思っているほど遠い将来ではないのかもしれない。