京都大学と高輝度光科学研究センター(JASRI)は、放射光で共鳴励起した原子核から散乱されたγ線を用いて、典型的な「過冷却」液体の運動性を調べ、冷却が進むにつれて液体がミクロなスケールで固体的な性質を帯びてくる様子を詳細に観測することに成功したと共同で発表した。

今回の研究成果は、京大理学研究科の齋藤真器名大学院生(現・Sinchrotrone Trieste研究員)、同・原子炉実験所の瀬戸誠教授、JASRIの依田芳卓主幹研究員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、9月14日付けで米国物理専門誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載された。

今回の成果は、科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)「物質現象の解明と応用に資する新しい計測・分析基盤技術」(研究総括:東北大学の田中通義名誉教授)の研究テーマ「物質科学のための放射光核共鳴散乱法の研究」(研究代表者:瀬戸教授)およびSPring-8パワーユーザー課題「先端的放射光核共鳴散乱法の開発研究およびその物質科学への応用」(研究代表者:瀬戸教授)において得られたものだ。

ガラス状態にある物質は、窓ガラスから飴玉まで、日常生活と密接に関わっている。結晶化しないように凝固点以下まで液体を冷却していくと、「過冷却」状態になり、やがて「ガラス転移」を起こし、ガラス状態になる。

このガラス転移現象は原理的にどのような液体にも起こりうる普遍的な現象であり、長い間にわたって研究されてきたが、そのメカニズムはいまだに解明されていない。

冷却の過程において分子はその運動性を急激に失うが、一般にガラス転移温度の1.2倍程度の温度、分子緩和の時間スケール100ns程度で、そのような分子拡散過程(α過程)の振る舞いの変化が起こることが知られている。この変化は、分子の拡散が個別的なものから集団的なものになり始めるためであると考えられているものだ。

さらに、その温度で多くの過冷却液体において、通常の液体には見られず固体で見られる「ホッピング運動」の特徴を有する緩和過程「slowβ過程」が、分子拡散過程から分岐して生じることが知られている。これらの特徴の起源は、過冷却液体中のミクロなスケールで固体的な領域が生成消滅していることが理由となっていると推察されているところだ。

したがって、十分に過冷却した液体中では、液体状態では実現しないような、固体と液体の狭間にあるような環境で分子運動が起こっていることになる。しかし、液体が具体的にどのようなプロセスでこれらの特徴を帯びてくるのかは、これまでは測定手段の制限からよくわかっていなかった。

このような過冷却液体中の分子運動のメカニズムの理解は、物質の基本的な状態である液体状態のより深い理解に重要であるばかりでなく、ガラス転移の物理的メカニズムを知るためのカギの1つであると考えられているのである。

JASRIが運営する理化学研究所所有の大型放射光施設「SPring-8」の核共鳴散乱ビームライン「BL09XU」は、高輝度放射光を用いて「57Fe」の原子核を励起することによって、高い指向性で単色性の高い「核共鳴散乱γ線」を生成することが可能だ。

このγ線を「準弾性散乱法」のプローブ光として用いることで、100ns程度の時間スケールのミクロな運動を、その構造のスケールごとに測定することができる。

この手法により、典型的なガラス形成物質のモデル系として多くの研究がなされている「o-terphenyl(オルト-テルフェニル)」の過冷却した液体状態での微視的なダイナミクスが観測された。

拡散過程とホッピング過程を区別するために、構造のスケールごとの運動性の調査が行われた形だ。そのため、液体からの散乱γ線を調べる散乱角を変化させ、それによりγ線の試料への運動量移行「q」を変化させていく。このqという量が小さいほど大きな構造を調べることが可能だ。例えば、測定が行われたq=14nmの-1乗(1/nm)は分子間距離の構造に対応し、q=23nmの-1乗では分子間距離より小さな構造に対応するのである。

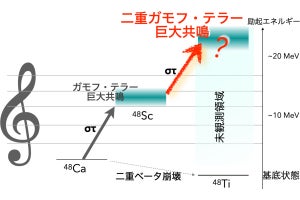

実験の結果得られた構造の緩和時間の温度依存性が画像1だ。q=14nmの-1乗では緩和時間の温度依存性は、冷却に伴い発散するように変化し、この温度依存性は拡散過程の振る舞いに一致することが確かめられた。これは、拡散により分子間構造が緩和するという描像に一致する。

一方、q=23nmの-1乗では緩和時間の温度依存性は、高温側では発散挙動を示すが、途中で温度依存性が変わり低温側ではslowβ過程として知られるホッピング運動による緩和の振る舞いと整合した。これは、分子間距離以下の局所的な緩和のメカニズムが拡散運動からホッピング運動へと変化することを示している。

解析により得られた変化の温度は278K(4.85℃)であり、固体的な領域が生じ始めるとされる温度290K(16.85℃)よりも十分低いことがわかった。この結果より、ホッピング運動が生じるためには、290Kからさらに冷却し、十分に固体的な領域を発達させる必要があることが判明したのである。

画像1は、平均緩和時間の温度依存性。中の四角の差し込み図は緩和時間が測定された運動量移行qの値14nmの-1乗、23nmの-1乗の静的構造因子との対応を示したもの。運動量移行のバーは検出器の有限の立体角を反映した緩和時間の観測q領域を示す。長い破線は誘電緩和で得られたslowβ緩和時間、短い破線は本実験のq=23nm-1で観測されたslowβ緩和時間のq=14nm-1で観測されたα緩和時間への外挿線。

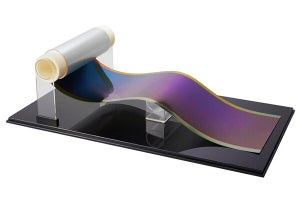

さらにホッピング運動の詳細な運動状態を調べるため、同運動の起きている265K(-8.15℃)での局所的な構造の緩和する時間のq依存性が調べられた。その結果を示したものが画像2だ。

液体中で自由拡散が成り立っている場合、このq領域では構造の緩和時間はqに関する指数が-2のべき乗則に従うことがわかっている。そこで、深く過冷却した液体中で分子が液体状態のように自由に拡散しているか調べるために、指数を自由パラメータとしたqのべき乗則によって緩和時間のq依存性の解析が行われた。

すると、q依存性がqの-2.9乗に比例するような異常な緩和の振る舞いが判明。これは、小さな構造の緩和に比べ、大きな構造の変化を伴う運動はそれよりずっと起こりにくくなっていることを表している。

この結果は、ホッピング運動が空間的に制限された局所的な緩和であることを示しており、同運動が起こる土台となる局所的な環境が固体的となっている証拠を与えると考えられるという。

今回の研究ではγ線を用いた準弾性散乱法を用いることにより、過冷却液体の微視的なダイナミクスの詳細な研究が可能となった。物質の基本的な状態である液体状態をより深く理解することができた今回の成果は、未解決の難問であるガラス転移のメカニズム解明に貢献するものと期待される。

また今回の方法では、原子・分子の微視的なスケール(0.1~6nm)でナノ秒から10μsの時間スケールでの運動の測定が可能であることが実証された。過冷却液体のダイナミクスのほかにも、液晶を初めとする高分子なども含めたソフトマターなどの多くも研究対象として挙げられるという。

このように、今回の手法では基礎的な領域から応用研究にまで適用可能だ。さらに、異なるエネルギーのγ線を同時に用いることで、放射光を高効率に利用でき、測定時間の大幅な短縮も可能とする。今回の手法による、今後の広範な応用の可能性が期待されるとも、研究グループはコメントした。