東京大学(東大)と日本原子力研究開発機構(JAEA)は9月12日、スピン流を用いた高感度磁気センサの原理を解明したと発表した。

成果は、東京大学物性研究所 大谷義近教授、JAEA 先端基礎研究センター 前川禎通センター長らによるもの。詳細は「Nature Communications」に掲載された。

電子は電荷とスピンという2つの属性を持っており、前者は電気素子として、後者は磁気の起源となるため磁気素子としてそれぞれ個別の分野で古くから研究・利用されてきた。近年の微細加工技術の発展に伴って、これら2つの性質を組み合わせスピントロニクスが活用されるようになってきており、HDDの磁気ヘッドやMRAMとして活用されるようになってきた。これらの起源となる巨大磁気抵抗効果の発見に対して、2007年にはノーベル物理学賞が与えられている。

次世代スピントロニクス素子の実現において、重要な物理量となるのがスピン流と呼ばれる量である。電流は電荷の流れであり、これまでの電気素子では電流がすべての情報を運ぶのに対し、スピントロニクスではスピン流と呼ばれるスピンの流れが情報を運ぶ。その中でも、電荷の流れを伴わないスピンのみの流れを純スピン流と呼ぶ。この純スピン流は電荷の流れを伴わないため、電子デバイスの低消費電力化技術として近年注目を集めている。この純スピン流の応用例として、熱の流れを電圧信号に変換するスピンゼーベック効果が挙げられるが、この他の応用例はこれまで報告されてこなかった。

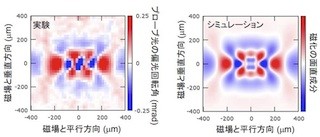

今回、研究グループは純スピン流を電圧信号に変換できる逆スピンホール効果という現象を用いて、弱い強磁性体として知られるニッケルとパラジウムの合金が常磁性体から強磁性体へと転移するキュリー温度付近でのみ、電圧信号に異常が現れることを発見した。

この異常は、キュリー温度付近で強磁性体のスピンが揺らいでいることに起因するもので、この揺らぎを、伝導を担う電子のスピンを介して、電圧信号として検出した。

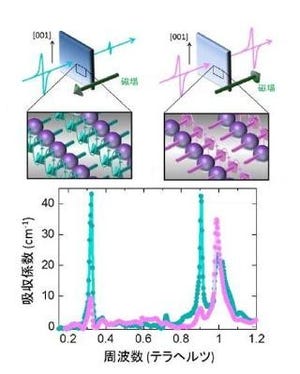

このようなスピンの揺らぎは一般に、超伝導量子干渉計(SQUID)を用いて観測される。SQUIDを用いると、磁場を印加した時に、それに比例して応答する線形帯磁率(0次の帯磁率)が測定されるが、今回の研究で検出される物理量は、2次の帯磁率という高次の帯磁率に対応する。通常、このような高次の帯磁率は信号自体が非常に小さく、また低次の帯磁率の寄与が大きいため、高次の項だけを測定するのは難しく、従来の測定手段では正確に2次の帯磁率まで測定した例はなかった。

そこで、今回の研究で用いた純スピン流を用いると、線形帯磁率や1次の帯磁率の項は電圧信号には寄与せず、2次だけの帯磁率を測定することが可能となる。このような議論は、今から50年前に「近藤効果」でよく知られる東邦大学の近藤淳名誉教授によって示唆されていた。当時は、純スピン流という概念が存在しなかったために、強磁性体に電流を流した時に異常ホール効果として現れる1次の帯磁率だけが議論されていた。しかし、近年の純スピン流という新しい概念によって、もう1つ次数の高い2次の帯磁率まで正確に測定できるということが分かった。

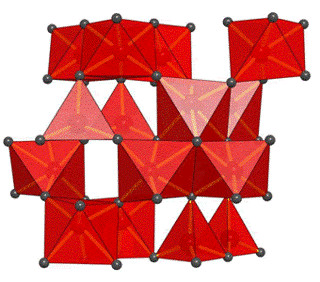

今回の研究で得られた原理を用いて高次帯磁率を測定することにより、線形帯磁率だけでは分かり得ない物理的な情報を引き出せるという。例えば、線形帯磁率だけでは理解しにくかったスピングラスやスピンアイスなど複雑なスピンの構造を持つ物質で、スピンがどのように揺らぎ、物性に影響を及ぼしているかを調べることが可能になる。さらに、今回検出に用いた磁気モーメントの大きさ(10-14emu)は、通常SQUIDなどで検出できる磁気モーメントの大きさ(10-8emu)よりもはるかに小さいため、この原理を用いた超高感度磁気センサとしての応用も期待されるとコメントしている。