京都大学は9月4日、統合失調症患者と健常被験者を対象としてMRI撮像を行い、最新の脳画像解析技術を組み合わせることによって、脳内の異常を多面的に検証し、統合失調症の病態に重要な役割を担うと考えられる特定の神経回路の異常を同定したと発表した。

成果は、京大 医学研究科の村井俊哉教授、同・高橋英彦准教授、同・医学部附属病院の宮田淳助教、同・医学研究科の久保田学博士課程学生、同・医学研究科附属脳機能総合研究センターの福山秀直教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米国中部時間9月3日付けで米国医学誌「Archives of General Psychiatry」オンライン版に掲載された。

統合失調症は、およそ100人に1人の割合で発病する精神疾患だ。精神疾患は厚生労働省が指定する国民の5大疾病の1つだが、その中でも特に中核的な病気とされている。

よく見られる症状は、幻聴(自分の悪口が聞こえてくる)、妄想(自分が狙われている)、思考の障害(考えがまとまらなくなる)、意欲の障害(やる気が起こらなくて引きこもってしまう)などだ。

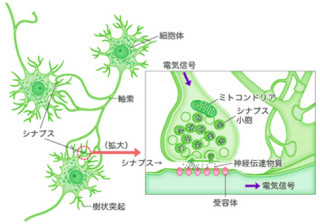

脳の病気と想定されているが、非侵襲的に実際の患者の脳内を調べる方法や検討できる項目が限られ、その詳しい病態や発症メカニズムは未だわかっておらず、治療法も限られているのが現状である。長い経過を示すため、その後の人生への影響も少なくない。

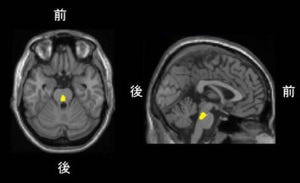

これまでの患者の死後脳の研究や動物モデルからは、脳内神経回路の不調、特に「視床」と呼ばれる部位と前頭葉と呼ばれる部位を結ぶ回路に異常がある可能性が指摘されている。

さらに、視床の投射先の前頭葉において、大脳皮質の層構造にも異常があると報告されてきた。これらの知見は重要だが、どこまで統合失調症患者の生体内で起こっていることを反映しているかが不明であった。

一方、MRIなど神経画像を用いた研究は、実際の患者の脳の形態を非侵襲的に調べることができる貴重な方法だが、一般的なMRI研究では脳の形態の異常や体積を検討するに留まり、統合失調症でも、脳のさまざまな部位の形態や体積の異常を検討する研究が主流だった。そのため、死後脳や動物モデル研究で想定されている神経回路や大脳皮質の異常を詳細に検討する研究が不十分だったのである。

しかし近年になってMRI画像の解析手法が進歩し、神経回路を構成する神経線維や大脳皮質を詳細に検討することが可能になってきた。

そこで研究チームでは今回、37人の統合失調症の患者と36人の健常被験者に対して頭部MRI撮像を行い、最新の画像解析方法を組み合わせ、統合失調症患者における視床と前頭葉を結ぶ神経線維や前頭葉の大脳皮質について多面的な解析を実施した次第だ。

患者群では、視床(画像1、2の赤色の部分)と「眼窩前頭皮質」(前頭葉の中でも下面、眼球の奥の少し上の部分)をつなぐ神経線維(画像3の青色部分)の結合が弱まっていることが判明。

また患者群においては、この結合の弱まりの度合いと、神経線維が直接結合している大脳皮質領域の厚みの減少が強い相関を示していたが、健常被験者のグループではそのような相関は見られなかったのである。

|

|

|

|

画像1(左)は、視床(赤色)と前頭葉の内側(黄緑色)を結ぶ神経線維。画像2(右)は、視床(赤)と眼窩前頭皮質(前頭葉の下面)を結ぶ白質神経線維(青色部分)。患者群ではこの結合の弱まりが見られ(2)、直接結合している大脳皮質領域(黄緑色・水色の部分)の厚みの減少と強い相関を示した(3) |

|

今回の結果から、統合失調症患者においては、視床と前頭葉を結ぶ特定の神経回路内において、神経線維の異常と、直接結合している大脳皮質の異常とが関係していることが示された。

実際の患者を対象とした、最新のMRI解析技術による多面的な検討が行われた結果、このような神経回路における神経線維の病変と大脳皮質の病変を共に巻き込むような病態を明らかにしたことで、統合失調症の発症の機序の理解や、これをターゲットとする新たな治療開発へとつながる可能性が期待されると、研究グループはコメントしている。