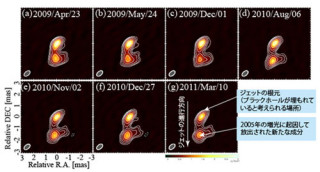

慶應義塾大学(慶応大)と国立天文台は、太陽系から約3万光年の距離にある天の川銀河の中心部において、約30パーセク(97.8光年)×20パーセク(65.2光年)の大きさを持つ、特異ならせん状構造を有する分子雲を発見し、その形態から「pigtail(ぶたのしっぽ)」(画像1)と名付けたことをと共同で発表した。

成果は、慶応大理工学部物理学科の松村真司(大学院理工学研究科博士課程2年)氏、同・岡朋治准 教授、同・田中邦彦 助教らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、9月1日付けで米国天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

我々の住む天の川銀河の中心から半径数100パーセク(1パーセク=3.26光年=3.09×1016m)の領域は、恒星とその材料となる分子ガスが大量に密集しているエリアだ。分子ガスは濃密な「分子雲」の形態を採り、中心核を周回する主に2種類の楕円軌道群、「x1軌道」および「x2軌道」に沿って運動していると考えられている。

これら2つの楕円軌道群は入れ子構造をなしており、銀河円盤上の2つの位置で交叉する具合だ。これらの交叉点においては分子雲同士の衝突が頻繁に起こり、ガスが圧縮されることによって、活発な星形成活動の引き金となる可能性が指摘されている。

また同領域では、「シンクロトロン放射」を行う多数の「直線状フィラメント」の存在から、銀河円盤に対して垂直方向かつミリ・ガウス(mG)程度の磁力線が、円盤部を貫いていることがわかっている(地球の地磁気は東京近辺で約0.4G)。ただ、その垂直磁場が数100パーセクの領域全域にわたって存在しているのか、あるいは局所的なものなのかは議論の的となっていた。

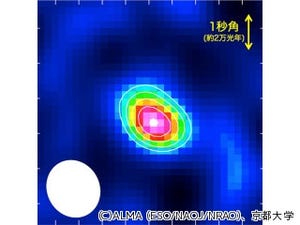

研究グループは、過去に国立天文台の野辺山45m電波望遠鏡を用いて取得した一酸化炭素分子の放つ「115GHz回転スペクトル線」(画像2・3)の大規模データを精査する過程で、1つのらせん形状を有する分子雲を発見。冒頭で述べたように、その形状からpigtail分子雲と名付け、さらに6つの分子の回転スペクトル線による高精度観測が行われた。

その結果、pigtail分子雲の明瞭ならせん構造を確認すると共に、同分子雲では周囲に比べてやや高温・高密度であること、そして衝撃波起源の分子である「SiO(一酸化ケイ素)」の存在度が上昇していることが見出された形だ。

また、pigtail分子雲の根元には秒速-40km/sと秒速-110km/sの視線速度を持つ2つの分子雲が重なっており、正にpigtail分子雲と重なる位置でこれら2つの速度成分を橋渡しする高速度ガス成分が検出された。これらのことは、2つの巨大分子雲の衝突がpigtail分子雲の形成に深く関わっていることを強く示唆しているという。

以上の観測事実から、研究グループは次のようなpigtail分子雲形成シナリオを提唱した。(1)銀河円盤に対して垂直な磁力管が、それぞれx1、x2軌道に沿って運動する巨大分子雲に挟まれる。(2)2つの巨大分子雲の速度差により、磁力管がねじられる。(3)ねじられた磁力管はキンク不安定性によってらせん形状になる。(4)らせん形状の磁力管に捕捉された分子ガスがpigtail分子雲を形成する、というものだ(画像4・5)。

実際、分子ガスの速度分散からエネルギー等分配を仮定して評価したpigtail分子雲内の磁場強度は0.6mG程度であり、これは過去に以前より提唱されてきたmG程度の垂直磁場と同程度である。また、pigtail分子雲の成長に必要な時間は180万年程度と見積もられ、これは2つの巨大分子雲が衝突している時間と同程度だ。

今回の研究成果は、以下の2つの意味において重要なものだという。第1に、天の川銀河の中心部において、棒状構造に起因する2つの軌道群の交叉がこの位置で確かに起こっていることが示されたこと。第2に、同領域を貫くmG程度の垂直磁場が「局所的」であることが示されたことだ。

磁気活動性は、太陽表面から活動銀河核からのジェットに至るまで、あらゆる種類の天体において重要な物理過程となっている。今回の研究成果によって、天の川銀河の中心部の磁気活動性について、1つの重要な知見が得られた形だ。

まっすぐなヒモを用意し、親指と人差し指でねじっていけば、徐々にらせん構造が形成されていくのがわかるだろう。これと似たことが、はるか天の川銀河の中心で起きているというわけだ。

このようならせん形状は、太陽コロナや活動銀河核からのジェットなどの磁気活動を伴う天体現象で時折見られる構造であり、ねじれた磁力管の「キンク不安定性」に起因する構造と考えられると、研究グループはコメントしている。