東北大学(東北大)は8月27日、酵素とカーボンナノチューブ(CNT)を均一に混合した「酵素電極シール」を開発し、ブドウ糖の水溶液から世界最高レベルの発電、25mA/cm2を実現したと発表した。

同成果は、同大 大学院工学研究科 西澤松彦教授、産業技術総合研究所(産総研)ナノチューブ応用研究センター 畠賢治上席研究員らによるもの。詳細は、独科学誌「Advanced Energy Materials」にオンライン掲載された。

今回開発された有機物でできた酵素電極シールは、果汁などのバイオエネルギーを直接利用する安全な発電システムとして、環境や生体と調和するもの。発電量が果汁の糖分量に比例するため、センサとしての利用が可能だ。例えばブドウでは、甘さに応じて発光ダイオードの点滅のペースが速くなるため、電源不要の微小な糖度センサ(熟度センサ)として活用でき、将来的には血糖値センサへの応用も期待できるという。研究グループでは、酵素電極フィルムの技術を特許出願しており、実用化に向けてパートナー企業を募集中しているという。

今回の成果は大きく分けて2つある。1つ目は貼れる酵素電極シールだ。酵素を固定した電極(酵素電極)は、電気式バイオセンサやバイオ電池の性能を決定するコア部品となる。ブドウ糖(グルコース)を酸化する(電子を引き抜く)グルコースオキシダーゼ(GOD)という酵素を、電子伝達を仲介するメディエータ高分子と共に固定した電極は、代表的な酵素電極で市販の血糖値センサにも用いられている。これまでのGOD電極は、多孔質カーボン電極にメディエータ高分子とGODをランダムに固定したもので、性能のバラつきや、脆くて変形できないといった欠点があった。

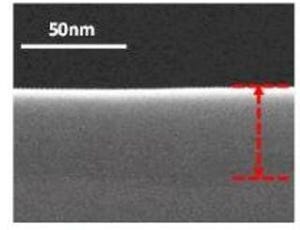

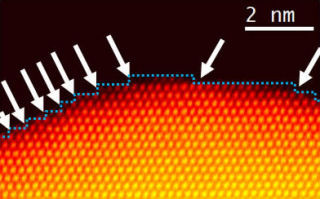

そこで今回、CNTが整然と並んだフィルムを電極に採用。同CNTフィルムは、産総研ナノチューブ応用研究センターで開発されたもので、製造にはスーパーグロース法が採用されている。サイズは1mm角で、長さ1mmのCNTが16nm間隔で整然と配列している。この内部空間にメディエータ高分子とGODを順々に導入して、均一な構造を再現性良く作る方法を確立したという。これが理想的な構造であるため、37℃のブドウ糖水溶液(200mM)からGOD電極として世界最高レベルとなる25mA/cm2の電流密度を得ることができることとなった。さらに、1枚の電極フィルムに含まれる約3兆個のGODのすべてがフル稼働し、酵素の利用効率がほぼ100%に達することも分かり、研究グループでは「究極のGOD電極」とコメントしている。

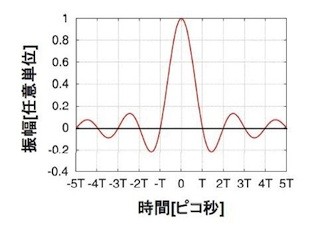

2つ目は、電源不要のバイオセンサで、上述の方法で作製した"貼れる"酵素電極シールを用いて試作された。センサ本体は、赤色LED、チャージポンプIC(S-882Z20)、1μFセラミックコンデンサで構成され、一定の電荷が溜まると放電が起こってLEDが点滅する仕掛けになっている。電源不要なため、小型化が可能ながら同センサの先端に酵素電極シール貼り付け、ブドウの実に刺すことで果汁に含まれるグルコースから得た電流でLEDを点灯させることができる。この時カソードでは、O2が電子と結合してH2Oに変わる。果実の糖度に応じてLEDの点滅間隔(電荷が溜まる速度)が変わるため、果物の熟度を知らせるセンサとして機能することが確認された。市販の糖度計は、光の屈折を利用した測定法を採用しており、相対値(屈折率変化)によって評価しているが、今回の糖度センサは、酵素の選択性を利用することで、グルコース濃度の絶対値評価が可能であり、刺したままであれば熟度の変化をモニタリングすることができることとなる。研究グループではこのような糖度センサ以外にも、「発電しながら測定する」自己発電式センサの応用として、食品衛生や健康医療、アミューズメント、装飾などさまざまな用途が考えられるとしている。