理化学研究所(理研)は8月20日、大腸の「腸管神経系」の基となる細胞集団を同定し、この集団がどのように小腸から大腸へ移動して腸管神経系を形成するかを突き止めたと発表した。これにより、先天的に腸管神経系が形成されない「ヒルシュスプルング病」の発症メカニズムの解明にもつながるとしている。

成果は、理研 発生・再生科学総合研究センター 神経分化・再生研究室の榎本秀樹研究室長らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間8月20日付けで科学雑誌「Nature Neuroscience」オンライン版に掲載された。

多細胞生物の体が作られる過程では、さまざまな細胞が移動し、適切な場所に分布して器官を形成していく。細胞移動がうまくいかないと、器官形成に影響を及ぼし、多様な病態を引き起こしてしまう。

発生過程で、どの細胞が、どのような経路で移動し、どの程度器官形成に寄与するかを解明することは、器官形成の原理を理解し、それを侵す病態のメカニズム解明に重要な知見をもたらすというわけだ。

神経系の形成には細胞移動が深く関わっているが、中でも、腸管神経系は最も長い距離を移動して形成される神経系だ。腸管神経系は、食道から胃、小腸、大腸と腸管全体の壁内に網目状のネットワークを張りめぐらしており、腸管の動きや分泌、血流の調節に欠かせない神経系である。

ヒトの場合、数億個にもおよぶ神経細胞で構成され、体長の数倍にも及ぶ腸管(ヒトでは数メートルにも達する)の全長にわたり、腸管壁の中に網目状構造を形成。そして、脳からの指令がなくても腸管の機能を調節できる独自の神経回路を持ち、生命機能の維持に欠かせない腸管の運動・分泌・血流を制御していることから、「第2の脳」とも呼ばれる最も複雑な末梢神経系だ。

このように高度で複雑な腸管神経系だが、それを構成する細胞の大部分は、比較的限られた細胞集団である「神経堤細胞(迷走神経堤細胞)」に由来する。迷走神経堤細胞は頸部の神経堤細胞で、発生早期に咽頭や食道の壁に侵入して「腸管神経前駆細胞」になり、以後、消化管の壁の中を肛門方向に移動してすべての腸管を覆いながら神経系を形成して行く。

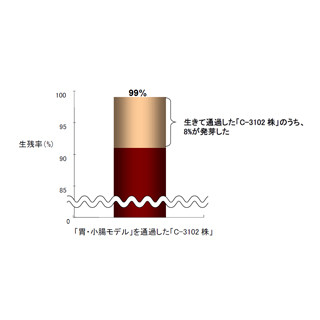

この移動はマウスでは数日、ヒトでは数週間にも及ぶ非常に長い過程だ(画像1)。従来、この移動は腸管壁の口側から食道、胃、小腸、大腸、肛門への一方向と考えられてきた。

画像1は、マウス発生過程における腸管神経前駆細胞の移動を表した模式図だ。マウスでは受精後9~9.5日で神経前駆細胞が未熟腸管壁に侵入する。以後、胎令10.5~11.5日では中腸(将来の小腸)と後腸(将来の大腸)が平行に並び、胎令11.5日で腸管神経前駆細胞は中腸を覆う。12.5日で大腸の入口に侵入、13.5~14日で大腸末端(肛門)に到達する。この間、腸管も形を変えながら成長していくという流れだ。

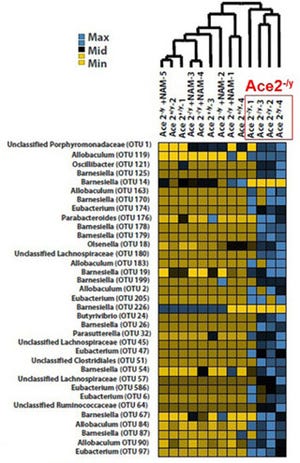

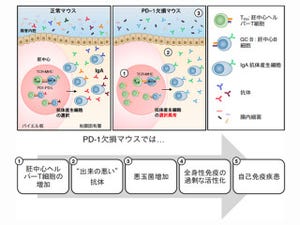

この移動過程で障害が起こると、大腸の末端で神経系が形成されない病態が生じ、その病態はヒトではヒルシュスプルング病として知られている(画像2左)。

ほとんどのヒルシュスプルング病では大腸末端(肛門側)で腸管神経を欠損するが、亜型として、小腸や大腸の口側でも部分的に腸管神経を欠損する症例があり、「スキップエリア(skip area)」と呼ばれている(画像3・下)。

腸管神経前駆細胞が単純に口側から肛門側に一方向に移動するのであれば、移動の障害は大腸末端だけで神経欠損をもたらすはずだ。つまり、スキップエリアが存在するということは、腸管神経前駆細胞の移動様式が単純な一方向ではないことを示唆しているわけだが、その実態は謎のままだった。

研究室は、蛍光タンパク質を組み込んだ遺伝子改変マウスを用いて、腸管神経前駆細胞が腸管壁を覆っていく過程の全容解明に挑んだ。特に、長い細胞移動の過程で、移動する「場」である腸管自身も大きく形を変え成長していくことから、この変化に腸管神経前駆細胞がどう対応しながら移動するのかを明らかにするため、発生各段階の細胞の移動の様子をライブセルイメージングで解析した。

ある特定の腸管神経前駆細胞を追跡するため、この細胞に特異的に蛍光タンパク質を発現する2種類の遺伝子改変マウスを用いた。1つは、広く利用されている緑色蛍光タンパク質GFPを導入したGFPマウスだ。

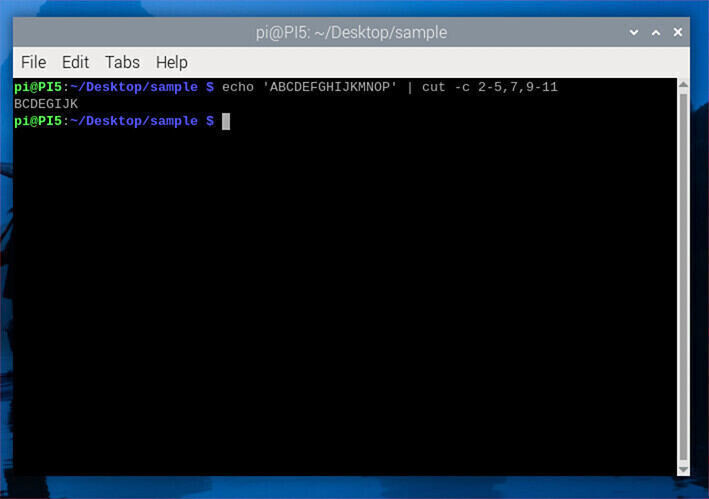

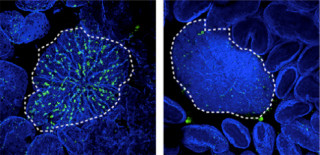

もう1つは、紫外線や青色光など短波長の光を照射すると、瞬時に緑から赤に変わる「KikumeGR」を導入したKikumeGRマウスだ。このマウスを用いると、腸管神経前駆細胞の内、光照射した一部の細胞だけの色を変えることができるので、特定の細胞を追跡することが可能となる(画像4)。

これらのマウス胎児(胎令10.5~13.5日)から取り出した腸管を培養しながら、腸管神経前駆細胞の振る舞いを1~2日間にわたって経時的に解析した。

画像4は、KikumeGRを導入した腸管神経前駆細胞の様子。KikumeGRを組み込んだマウスでは、UV照射前は赤の蛍光は存在しないが、点線で囲んだ部分にUV照射すると、照射された腸管神経前駆細胞だけが赤くなる。これにより、腸管神経前駆細胞全体の動きと、標識した一部の細胞集団を同時に観察することが可能になった。スケールバーは100μmを表す。

まず、胎令12.5日のKikumeGRマウスを使って、大腸の壁内を伸長していく腸管神経系のさまざまな部位に紫外線を照射して、どの部分の前駆細胞が新しい神経系を作るのか解析した。その結果、腸管神経系は一様に伸長するのではなく、先端から200~300μmの部分が伸長して新しい神経系を作ることが発見された。の大腸の腸管神経系を形成する腸管神経前駆細胞のイメージング解析したものが、画像5と6である。

さらに、この先端部分にある腸管神経前駆細胞がどこから移動してくるかを突き止めるため、発生を1日さかのぼったマウス(胎令11.5日)の腸管が調べられた。

その結果、大腸の入口(口側)付近にある前駆細胞ではなく、大腸と小腸の間に挟まれた血管組織(腸間膜)と平行に並んだ前駆細胞群が先端部分を含む大部分の大腸神経系を形成することがわかったのである(画像7・8)。

この腸間膜側に並んだ腸管神経前駆細胞の由来を明らかにするために、さらに発生を12時間さかのぼったGFPマウスの腸管(小腸と大腸が腸間膜にある血管を挟んで平行に並ぶ時期:胎令11日)を取り出し、これを丸ごと染色して腸管神経前駆細胞の分布が調べられた。すると、腸間膜の中央部分に多数の腸管神経前駆細胞が見出されたのである(画像9)。

さらに、6時間さかのぼった腸管(胎令10.7日)を培養して、前駆細胞の動きを追跡(ライブセルイメージング)したところ、実際に腸間膜を横切る腸管神経前駆細胞が確認された(画像10)。

また、この横断をさえぎると大腸の腸管神経系の形成が遅れること、腸間膜を横切る細胞だけで神経系が形成可能であることも明らかになったのである。

これらにより、小腸に侵入した腸管神経前駆細胞の一部は、胎令10.5日を過ぎると小腸壁を離れ、腸間膜を横切る「近道移動」によって大腸に侵入し、大腸の腸管神経系を形成することが証明された(画像11・12)。さらに、この近道移動にはグリア細胞株由来の「神経栄養因子(GDNF)」のシグナルが必要であることも判明したのである。

また、研究グループが2008年に作製したヒルシュスプルング病モデルマウスの胎児を取り出して解析したところ、近道移動して大腸に侵入する腸管神経前駆細胞が減少していることがわかり、近道移動の障害が大腸での神経欠損につながっている可能性が見出された。

さらに、今回の研究で別のヒルシュスプルング病モデルマウスを作製して解析したところ、そのマウスではスキップエリアが起きることも確認し、近道移動する前駆細胞と腸管壁内を移動する前駆細胞の癒合(ゆごう)の障害が、スキップエリアの原因である可能性が見出されたというわけだ。

今回、小腸と大腸が平行に並ぶ時期に腸間膜を横切る腸管神経前駆細胞があり、この近道移動する細胞集団が、大腸の腸管神経系の大部分を形成することが明らかとなった。

研究グループによれば、近道移動の発見は、これまでの腸管神経系の発生と病気の概念を根本から覆すものだという。近道移動が可能なのは、マウスの場合では小腸と大腸が平行に並んでいる約24時間の間で、この間に大腸側に腸管神経前駆細胞が侵入することが正常な腸管神経系の形成に重要であることを示している。

一方、ヒルシュスプルング病モデルマウスで近道移動する細胞が減少している事実は、腸管の形の変化と腸管神経前駆細胞の移動が協調して進行することの必要性を示すとした。

ヒルシュスプルング病の原因遺伝子の全容は解明されておらず、今後、近道移動に必要なシグナルが明らかになると、ヒルシュスプルング病を誘導する新たな分子実態が突き止められると期待できるという。

現在、ヒルシュスプルング病は手術により大部分の症例で長期生存が可能になっているが、中には、腸管神経系が腸管のほぼ全長で形成されず、手術による効果が期待できない症例もある。このような患者に対しては、ES細胞(胚性幹細胞)などから腸管神経前駆細胞を作って移植する試みが世界中で始まっているところだ。

今回明らかにした大腸神経系を形成する細胞群の性質の解明が進めば、そのような細胞群をES細胞から分化誘導する技術開発にも貢献すると考えられると、研究グループはコメントしている。