慶應義塾大学(慶応大)は7月26日、生前重篤な疾患がなく極めて健康な老後を過ごされた百寿者(105歳以上の2例)の他界された後の皮膚細胞から、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を作製してパーキンソン病で脱落するドーパミン細胞への誘導に成功し、さらにアルツハイマー病、パーキンソン病由来の細胞では百寿者細胞と比較して病気に関連している「βアミロイド」や「αシヌクレイン」の産生量が2倍近いことを見出し、高齢発症の神経難病では発生の初期から病態異常があることが示されたと発表した。

成果は、慶應大医学部神経内科の鈴木則宏教授、同八木拓也助教、同伊東大介専任講師、同生理学教室の岡野栄之教授、同老年内科の広瀬信義専任講師らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米オンライン科学誌「PLoS ONE」速報版に公開される予定。

超高齢社会に突入した日本では、高齢者(65歳以上)人口は2700万人に達し、4人で1人の高齢者を支えなくてはならない。25年後には国民全体の約3分の1が高齢者になると予測されている世界一の「高齢者大国」だ。アルツハイマー病やパーキンソン病に代表される神経難病は画期的な治療法・予防法が出現しない限り急速に増加し、2030年には約350万人以上に達すると予測されている。

神経難病のほとんどは、高齢発症で進行性であり生活基盤の崩壊、長期介護の必要性から医療、介護はわが国の重大な課題だ。ただし、治療は対症療法が中心で、根本的治療の開発はたち遅れており、現時点では完治を望めないのが現状である。

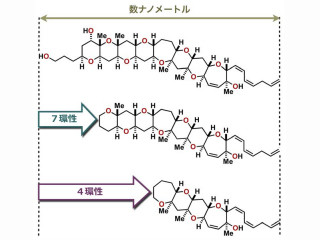

これまでの研究からアルツハイマー病患者の脳ではβアミロイドが、パーキンソン病患者の脳ではαシヌクレインが多量に蓄積していることがわかってきた。そのメカニズムとして、老化が関与していることは知られていたが、従来の技術では患者の生きた神経細胞を使って研究することは困難であり、その詳細なメカニズムは今もって解明できていない。

他方で、京都大学山中伸弥教授らが開発したiPS細胞の技術は、神経難病や老化研究に応用可能なことから期待されており、今回の研究グループが樹立したアルツハイマー病iPS細胞をはじめとして、いくつかのグループで疾患iPS細胞が樹立されている。しかし、重篤な疾患が否定された基準となる「正常ヒトiPS細胞」の作製には、超高齢者からの細胞の提供を必要としその樹立が困難な状況だった。

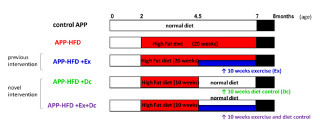

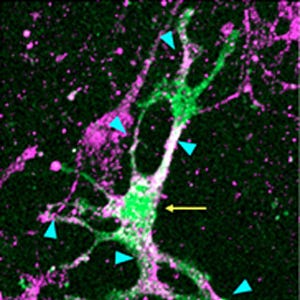

研究グループは今回、生前重篤な疾患がなく極めて健康な老後を過ごした百寿者の他界後に提供を受けた皮膚から細胞を採取してiPS細胞を作製、神経細胞、さらにはドーパミン細胞の誘導に成功した。このことは、超高齢者の亡くなられた後の皮膚からでもiPS細胞を作り出せることを示したと共に、重篤な疾患のない理想的な正常iPS細胞(スーパーコントロール)であると考えられるという。

さらに、アルツハイマー病やパーキンソン病由来の神経細胞は百寿者の神経細胞と比較して、毒性の高いβアミロイドやαシヌクレインを2倍近く産生していることも確認された。従って、高齢発症の神経難病でも発生の極めて初期から、すでに異常タンパク質が過剰に産生されていると考えられ、先制医療の重要性が示された次第だ。

これまでに開発されたアルツハイマー病をはじめとする神経難病の根本治療薬のほとんどが、その有効性が示せずにあるのが現状である。今回の研究により、高齢発症のアルツハイマー病やパーキンソン病では胎生期より異常タンパク質の蓄積が始まっている可能性が示唆された。

今回作製された百寿者iPS細胞は多くの疾患iPS細胞と組み合わせることにより、老化のメカニズムの研究だけでなく、アルツハイマー病やパーキンソン病の画期的な発症前の診断法や予防治療薬の開発に利用でき、神経難病の先制医療への展開につながるものとして期待されると、研究グループはコメントしている。