東北大学 電気通信研究所は、電気通信大学、広島大学の協力を得て、量子通信/量子計算に必要な「量子もつれ」の1種である「束縛された」量子もつれを、利用可能な形に「活性化」する実験に成功したと発表した。

成果は、東北大 電気通信研究所の枝松圭一教授、金田文寛研究員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、7月20日付けで米物理学会誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載された。

近年、現在の情報通信技術の限界を、電子や光の量子力学的性質を利用して打破する「量子情報通信技術」が注目されている。その基本となる技術が、複数の電子や光子などの粒子の間に存在する「量子もつれ」と呼ばれる状態の発生と制御技術だ。

量子もつれには、量子情報通信で直接「利用可能な」量子もつれと、そのままでは利用できない「束縛された」量子もつれが存在する。量子情報通信において、束縛された量子もつれを利用するためには、それを利用可能な量子もつれに変換する必要があり、これを、束縛された量子もつれの「活性化」と呼ぶ。

束縛された量子もつれは、利用可能な量子もつれよりもさらに一般的な形態の量子もつれであり、その活性化が実現できれば、量子もつれの利用に関してさらに多くの応用を拓くものとして期待されている。そして近年、束縛された量子もつれの活性化に関する理論的提案がなされ、その実験的検証が強く期待されているところだった。

研究グループは今回、光子を用いた量子もつれの発生、制御、検出技術において多くの成果を上げた。今回の研究では、複数個の光子を高効率に同時に発生させ、その「偏光」に量子もつれを保持させた上で、それを正確に制御する技術開発を進めた形である。

その結果、6個までの光子をこれまでにない高効率で同時に発生させ、それらの中に高度に制御された量子もつれ状態を作り出す技術を開発することに成功した。この技術を用いて初めて、束縛された量子もつれの活性化の検証実験が可能になった次第だ。

画像1に示されているように、今回の研究ではまず、A、B、C、Dの4光子を同時に発生させ、それらの偏光の間に、束縛された量子もつれを生成した。もう少し詳しく述べると、まず通常の「利用可能」な量子もつれを持つ光子対を2つ(A、B及びC、Dの対)発生させる。1対の光子が持つ量子もつれの種類は「ベル状態」と呼ばれる4種類の内の1つになる。

この時、A、B及びC、Dの対が同じ種類のベル状態になり、そして4種の内のどのベル状態になるかはランダムになるようにすると、4光子の状態は「Smolin状態」と呼ばれる、束縛された量子もつれ状態になることが知られている。今回の研究では、このようにして、束縛された量子もつれ状態を発生させ、そこにある「利用可能」量子もつれの量がゼロか、あったとしても非常に小さいことを確認した。

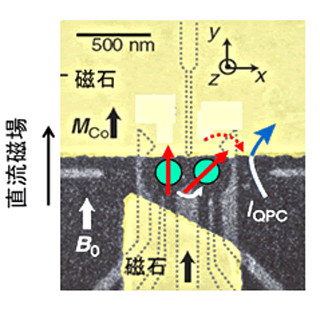

画像2と3に示されているように、前述の4光子のほかに、量子もつれ状態(上述したベル状態の内の1つ)にあるもう1対の光子(B'、C')を用意する。そして、BとB'及びCとC'の間に、ベル測定(2光子がどのベル状態にあるかを測定すること)を行い、その結果をA及びDに古典通信チャンネル(普通の通信)で通知。

ベル測定の結果を受け、A及びDは自分の光子にその結果に応じた処理を施す。そうすることで、AとDの間には、「利用可能」な量子もつれが復活する。この手続きが、束縛量子もつれの活性化というわけだ。

すなわち、4光子の間の「束縛された」量子もつれ状態が、もう1対の光子の量子もつれの助けを借りて、A、D間の「利用可能」な量子もつれに活性化されたことになる。

この活性化の手続きでは、B(BとB')及びC(CとC')における各々の場所での測定(局所的操作)と、古典通信のみが使われていることが特長だ。このような活性化の手続きは、理論的には提唱されていたが、それを実験的に確認したのは今回が世界最初となる。

束縛された量子もつれは、利用可能な量子もつれよりもさらに一般的な形態の量子もつれだが、その利用方法はこれまで知られていなかった。特に、従来の量子計算や量子通信のプロトコル(例えば量子テレポーテーションなど)の多くは、「利用可能」な量子もつれを利用することを前提としており、束縛量子もつれの利用は考えられていなかった。

束縛量子もつれの活性化の成功は、量子もつれの利用に関してさらに多くの応用を拓くものであり、量子情報通信技術におけるたいへん重要な成果だという。

今回は、4光子の間に束縛された量子もつれを作り出し、別に発生させた2個の光子の間の利用可能な量子もつれの助けを借りることで、初めの4個の光子間の量子もつれを活性化できることを実証した。

研究グループは次のステップとして、4光子間の束縛量子もつれ状態を2つ(合計8光子)作りだし、それらの間から利用可能な量子もつれを取り出す、さらに高度かつ有用な操作(超活性化)の実現に取り組みたいとしている。